ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Изложение постановки, обоснование актуальности и предложение методов решения задачи управления численностью одновременно функционирующих программных роботов различных видов в условиях ограниченности вычислительных ресурсов и изменений состава совокупностей задач, поступающих на выполнение.

- Предложен основанный на обработке результатов применения метода последовательной локальной оптимизации способ формирования статистических данных, позволяющих идентифицировать дефицитные и недефицитные вычислительные ресурсы.

- Изложены некоторые результаты применения программных роботов, разрабатываемых на платформе «Атом.РИТА», в интересах многофункционального центра РТУ МИРЭА.

Цели. Изложение постановки, обоснование актуальности и предложение методов решения задачи управления численностью одновременно функционирующих программных роботов различных видов в условиях ограниченности вычислительных ресурсов и изменений состава совокупностей задач, поступающих на выполнение.

Методы. Задачу предложено решать, применяя модели и методы сценарного управления, линейного программирования, управления запасами, массового обслуживания и машинного обучения, соответствующие различным составам и предпосылкам формирования исходных данных, а также обеспечивающие различные горизонты актуальности получаемых решений.

Результаты. В целях формирования исходных данных задачи авторами предложен подход к определению состава и параметров вычислительных ресурсов, требующихся для функционирования одного программного робота, основанный на анализе состава используемого им программного обеспечения и информационных сервисов. Для случаев применения методов сценарного управления и линейного программирования составлены постановки и математические модели соответствующих задач, а на основе последовательностей их решения предложены метод оперативного управления численностью программных роботов и метод последовательной локальной оптимизации их численности. Предложен основанный на обработке результатов применения метода последовательной локальной оптимизации способ формирования статистических данных, позволяющих идентифицировать дефицитные и недефицитные вычислительные ресурсы. Изложены некоторые результаты применения программных роботов, разрабатываемых на платформе «Атом.РИТА», в интересах многофункционального центра РТУ МИРЭА.

Выводы. Сформулирована и формализована для случаев применения методов сценарного управления и математического аппарата линейного программирования новая и актуальная в сфере автоматизации бизнес-процессов организаций задача управления численностью одновременно функционирующих программных роботов различных видов. Решение данной задачи с применением различных математических методов открывает перспективы расширения функциональных возможностей платформ программной роботизации, а также повышения экономической эффективности их применения и формирования дополнительных конкурентных преимуществ посредством оптимизации использования компонентов ИТ-инфраструктуры.

- Разработка подходов, инструментов и технологии для обнаружения уязвимостей в аппаратном обеспечении на ранней стадии проектирования, создание методики их обнаружения и оценки риска, рекомендаций по обеспечению безопасности на всех этапах процесса разработки вычислительных систем.

- Для обнаружения уязвимостей в аппаратном обеспечении на ранней стадии проектирования разработан специальный стенд полунатурного моделирования.

- Предложен алгоритм сканирования с использованием протокола Remote Bitbang, который позволяет передавать данные между OpenOCD и подключенным к отладочному порту устройством.

Цели. Развитие вычислительной техники и информационных систем требует рассмотрения вопросов их безопасности, различных методов обнаружения аппаратных уязвимостей цифровых компонентов устройств и защиты от несанкционированного доступа. Важным аспектом данных проблем является исследование существующих методов на возможность и способность выявить аппаратные ошибки или произвести поиск ошибок на соответствующих моделях. Цель работы – разработка подходов, инструментов и технологии для обнаружения уязвимостей в аппаратном обеспечении на ранней стадии проектирования, создание методики их обнаружения и оценки риска, рекомендаций по обеспечению безопасности на всех этапах процесса разработки вычислительных систем.

Методы. Использованы методы полунатурного моделирования, сравнения и выявления аппаратных уязвимостей, стресс-тестирования для выявления уязвимостей.

Результаты. Предложены методы обнаружения и защиты от аппаратных уязвимостей, являющихся критически важным аспектом в обеспечении безопасности вычислительных систем. Для обнаружения уязвимостей в аппаратном обеспечении использованы методы сканирования портов, анализа протоколов связи и диагностики устройств. Определены возможные места нахождения аппаратных уязвимостей, их вариации, описаны атрибуты аппаратных уязвимостей и риски. Для обнаружения уязвимостей в аппаратном обеспечении на ранней стадии проектирования разработан специальный стенд полунатурного моделирования. Предложен алгоритм сканирования с использованием протокола Remote Bitbang, который позволяет передавать данные между OpenOCD и подключенным к отладочному порту устройством. На основе управления сканированием разработан метод верификации, реализующий сравнение поведенческой модели с эталоном. Приведены рекомендации по обеспечению безопасности на всех этапах процесса разработки вычислительных систем.

Выводы. В данной работе предложены новые технические решения для обнаружения уязвимостей в аппаратном обеспечении, основанные на таких методах, как сканирование системы на программируемой логической интегральной схеме, полунатурное моделирование, верификация по виртуальной модели, анализ протоколов связи и диагностика устройств. Применение разработанных алгоритмов и способов позволит разработчикам предпринять необходимые меры по устранению аппаратных уязвимостей и предотвращению возможных вредоносных воздействий на всех этапах процесса проектирования устройств вычислительной техники и информационных систем.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

- Рассмотрены вопросы проектирования и реализации нового поколения привязных высотных систем корабельного базирования.

- На основе существующих привязных платформ определен рациональный тип аэродинамической схемы беспилотного летательного аппарата.

- Определена и обоснована оптимальная архитектура привязной системы, представлен ее облик и решение по размещению на корабле, а также описана ее работа.

- Выбраны и рассчитаны основные исходные параметры для проектирования высотных систем, такие как взлетная масса, оптимальная высота подъема, максимальная необходимая мощность для функционирования, структура системы передачи энергии, время развертывания и подъема на расчетную высоту.

Цели. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно применяются во многих военных и гражданских областях: мониторинг критических объектов, телекоммуникации, радиолокация, фото- и видеосъемка, картографирование и др. Основным недостатком автономных БПЛА является ограниченное время функционирования. Длительное функционирование БПЛА на кораблях могут обеспечить привязные высотные системы (ПВС), в которых электропитание двигателей и аппаратуры полезной нагрузки осуществляется от бортового источника энергии по тонкому кабель-тросу. Цель работы – выбор и обоснование облика ПВС, расчет необходимых эксплуатационных характеристик.

Методы. В работе используются методы системного и функционального анализа параметров привязной системы, методы и модели теории отношений и измерения.

Результаты. Рассмотрены вопросы проектирования и реализации нового поколения ПВС корабельного базирования. На основе существующих привязных платформ определен рациональный тип аэродинамической схемы БПЛА. Определена и обоснована оптимальная архитектура привязной системы, представлен ее облик и решение по размещению на корабле, а также описана ее работа. Выбраны и рассчитаны основные исходные параметры для проектирования высотных систем, такие как взлетная масса, оптимальная высота подъема, максимальная необходимая мощность для функционирования, структура системы передачи энергии, время развертывания и подъема на расчетную высоту.

Выводы. Представленная в статье методология расчета необходимых характеристик позволяет использовать ее для разработки и оценки ПВС. Данные системы способны выполнять различный спектр задач, при этом не требуя отдельного места хранения и запуска, что особенно актуально в корабельных условиях. Представленная система имеет значительные преимущества перед известными аналогами.

- Цель работы – создание эффективного итерационного алгоритма для томографической реконструкции объектов с большими объемами исходных данных.

- Разработан алгоритм реконструкции, основанный на использовании парциальных системных матриц, соответствующих дихотомическому делению поля изображения на парциальные кольцевые области реконструкции.

- С использованием цифровых фантомов Шеппа – Логана и Де Фриза исследованы особенности работы предложенного алгоритма реконструкции и показана его применимость для решения томографических задач.

Цели. Цель работы состояла в создании эффективного итерационного алгоритма для томографической реконструкции объектов с большими объемами исходных данных. В отличие от сверточного алгоритма проецирования, широко используемого в коммерческих промышленных и медицинских томографах, алгебраические итерационные методы реконструкции используют значительные объемы памяти и характеризуются большими временными затратами на реконструкцию. В то же время итерационные методы позволяют решать более широкий круг диагностических задач, где требуется большая точность реконструкции, а также в случаях использования ограниченного объема данных при малоракурсной съемке или съемке с ограниченным угловым диапазоном.

Методы. Особенностью созданного алгоритма является использование полярной системы координат, в которой проекционные системные матрицы инвариантны по отношению к вращению объекта. Это дает возможность значительно сократить объемы памяти для хранения проекционных матриц и использовать для реконструкции графические процессоры. В отличие от простой полярной системы координат, используемой ранее, нами была использована система координат с дихотомическим делением поля реконструкции, что позволяет обеспечить инвариантность к вращениям и в тоже время достаточно равномерное распределение пространственного разрешения по полю реконструкции.

Результаты. Был разработан алгоритм реконструкции, основанный на использовании парциальных системных матриц, соответствующих дихотомическому делению поля изображения на парциальные кольцевые области реконструкции. С использованием цифровых фантомов Шеппа – Логана и Де Фриза были исследованы особенности работы предложенного алгоритма реконструкции и показана его применимость для решения томографических задач.

Выводы. Предложенный алгоритм дает возможность реализовать алгебраическую реконструкцию изображения с использованием стандартных библиотек для работы с разреженными матрицами на базе настольных компьютеров с графическими процессорами.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Приведены результаты исследований электродинамических эффектов векторно-волновой деформации нестационарных полей субнаносекундной конфигурации, представляющие интерес при распознавании и аутентификации сигнальных радиоизображений.

- Предложены нейросетевые методы кумулянтного формирования радиогеномов сигнальных радиоизображений на базе полюсно-генетических и резонансных функций.

- Показано, что радиогеном – уникальный аутентификатор радиоизображения –формируется в базисе физически неклонируемых функций, определяемых структурой и набором радиофизических параметров объекта.

- Выявлены кумулянтные признаки распознавания сигнальных радиоизображений в базисе полюсно-генетических и резонансных физически неклонируемых функций малоразмерных объектов.

Цели. Цель работы – разработка методов и алгоритмов векторного анализа радиоволновой деформации нестационарных полей, образующих сигнальное радиоизображение, определяемое радиофизическими и топологическими признаками малоразмерных объектов; создание программно-аппаратных средств регистрации и нейросетевого распознавания сигнальных радиоизображений, в т.ч. методов синтеза и экстракции сигнальных радиогеномов при помощи цифровых двойников объектов, полученных посредством векторного электродинамического моделирования; анализ сигнальных радиоизображений, наводимых элементами печатной топологии электронных устройств.

Методы. Использованы методы статистической радиофизики, частотно-временные методы вейвлетпреобразования финитных во времени сигнальных радиоизображений, численные методы электродинамики при создании цифровых двойников малоразмерных объектов, а также нейросетевые алгоритмы аутентификации, основанные на кумулянтной теории полюсно-генетических и резонансных физически неклонируемых функций (ФНФ), используемых при распознавании сигнальных радиоизображений.

Результаты. Приведены научные результаты фундаментальных исследований электродинамических эффектов векторно-волновой деформации нестационарных полей субнаносекундной конфигурации, представляющие интерес при распознавании и аутентификации сигнальных радиоизображений. Предложены нейросетевые методы кумулянтного формирования радиогеномов сигнальных радиоизображений на базе полюсно-генетических и резонансных функций.

Выводы. Показано, что радиогеном – уникальный аутентификатор радиоизображения – формируется в базисе ФНФ, определяемых структурой и набором радиофизических параметров объекта. Выявлены кумулянтные признаки распознавания сигнальных радиоизображений в базисе полюсно-генетических и резонансных ФНФ малоразмерных объектов.

- Применение методов оптимальной обработки в бортовых бистатических радиолокационных системах позволяет синтезировать радиолокационное изображение по сигналам космических навигационных аппаратов.

- Для повышения точности оценок необходимо увеличить отношение сигнал/шум за счет сочетания когерентного накопления (синтез апертуры) и некогерентного накопления (комплексирование измерений по разным космическим аппаратам).

- Предложенные в работе методы обработки сигналов и структура приемника на борту сверхмалого космического аппарата позволяют реализовать синтезирование апертуры при реализуемых требованиях к аппаратной части.

Цели. Создание радиолокационных систем дистанционного зондирования, основанных на приеме отраженных от поверхности Земли сигналов навигационных спутниковых систем, позволяет развернуть группировку наноспутников радиолокационного обзора земной поверхности. Целью работы является развитие принципов построения бортовых бистатических систем дистанционного зондирования на сверхмалых космических аппаратах, оценка энергетического потенциала и возможностей его увеличения.

Методы. Оптимальный метод обработки в бортовых бистатических радиолокационных системах (ББРЛС) является развитием известных аналитических методов оптимальной обработки в моностатических системах. Расчет энергетического потенциала основывается на исходных данных, полученных в ходе экспериментальных исследований других авторов.

Результаты. Использование сигналов навигационных спутниковых систем для зондирования поверхности является перспективным, развивающимся направлением. США и Китаем развернуты спутниковые группировки, осуществляющие дистанционное зондирование по отраженным сигналам навигационных спутников. Разработан алгоритм оптимальной обработки в таких системах, реализующий принцип синтезирования апертуры, рассчитан энергетический потенциал бистатической радиолокационной системы с синтезированием апертуры антенны. Для реализации обработки предложена схема с использованием стандартного навигационного приемника, который используется для формирования опорных сигналов.

Выводы. Применение методов оптимальной обработки в ББРЛС позволяет синтезировать радиолокационное изображение по сигналам космических навигационных аппаратов. Для повышения точности оценок необходимо увеличить отношение сигнал/шум за счет сочетания когерентного накопления (синтез апертуры) и некогерентного накопления (комплексирование измерений по разным космическим аппаратам). Предложенные в работе методы обработки сигналов и структура приемника на борту сверхмалого космического аппарата позволяют реализовать синтезирование апертуры при реализуемых требованиях к аппаратной части.

- С помощью компьютерного имитационного моделирования получены экспериментальные зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум и от интенсивности гармонической помехи для когерентного приема сигналов М-ФМ в канале с шумовой и гармонической помехами без применения корректирующих кодов и с применением кодов Хэмминга (7,4) и (15,11), сверточного кодирования с алгоритмом декодирования Витерби (7,5).

- Показано, что применение корректирующих кодов позволяет эффективно исправлять ошибки при наличии шумовой и гармонической помех с малой интенсивностью. При большой интенсивности помехи коррекция неэффективна.

Цели. Сигналы с многопозиционной фазовой манипуляцией (М-ФМ), обладающие хорошими спектральными и энергетическими характеристиками, успешно применяются во многих системах передачи информации, таких, как системы спутниковой связи, GPS, ГЛОНАСС, DVB/DVB-S2, в наборе стандартов беспроводной связи IEEE 802.11. В каналах радиосвязи на полезный сигнал действуют, кроме шумовой, разные помехи, одной из них является гармоническая, которая при большой интенсивности практически разрушает прием сигналов М-ФМ. Одним из важных требований, предъявляемых к качеству передачи данных, является устойчивость системы к ошибкам. Существуют разные способы повышения качества передачи информации, один из которых – применение технологии корректирующего кодирования. Цель статьи – оценка помехоустойчивости когерентного демодулятора сигналов М-ФМ с применением кодов Хэмминга (7,4) и (15,11) и сверточного кодирования с алгоритмом декодирования Витерби (7,5) при приеме сигналов М-ФМ в условиях воздействия в канале связи шумовой и гармонической помех.

Методы. Использованы методы статистической радиотехники, теории оптимального приема сигналов и компьютерного имитационного моделирования.

Результаты. С помощью компьютерного имитационного моделирования получены экспериментальные зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум и от интенсивности гармонической помехи для когерентного приема сигналов М-ФМ в канале с шумовой и гармонической помехами без применения корректирующих кодов и с применением кодов Хэмминга (7,4) и (15,11), сверточного кодирования с алгоритмом декодирования Витерби (7,5).

Выводы. Показано, что применение корректирующих кодов позволяет эффективно исправлять ошибки при наличии шумовой и гармонической помех с малой интенсивностью. При большой интенсивности помехи коррекция неэффективна. Результаты могут служить важным руководством при проектировании надежных и энергоэффективных систем передачи информации.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

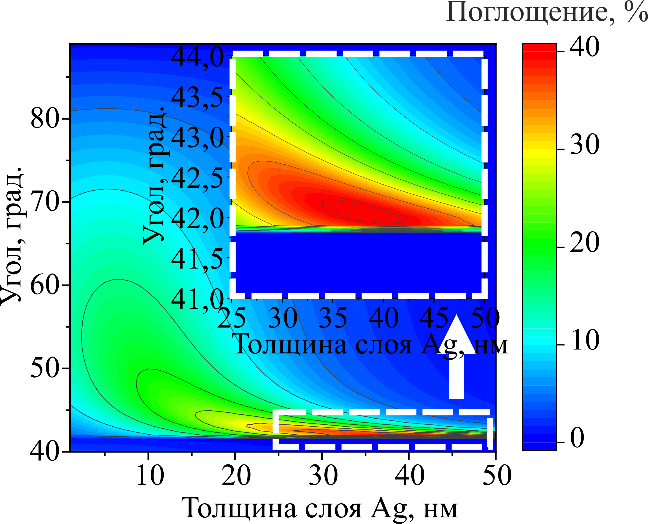

- Проведено исследование конфигурации модели Кречмана с целью достижения максимального оптического поглощения в двумерной полупроводниковой пленке.

- На основе численных исследований конфигурации модели Кречмана обнаружено, что оптимальными параметрами для максимального поглощения в монослойной пленке являются: толщина слоя серебра, не превышающая 20 нм, и угол падения света от 55° до 85°.

- Установлено, что максимальное поглощение в двумерной пленке составляет лишь часть от общего поглощения всей структуры.

Цели. Оптические свойства двумерных полупроводниковых материалов, в частности монослойных дихалькогенидов переходных металлов, предоставляют новые возможности в области нанои оптоэлектроники. Однако практическое применение этих материалов ограничено из-за низкой способности поглощать свет, вызванной их высокой прозрачностью. При работе с такими тонкими структурами возникает возможность использования множества физических механизмов, включая резонансные и плазмонные эффекты, которые можно настроить для улучшения эффективности поглощения света. Цель данной работы – оптимизация поглощения света в двумерном полупроводнике в конфигурации Кречмана с учетом указанных выше явлений для последующего применения в устройствах оптоэлектроники.

Методы. Для проведения моделирования использован метод конечных элементов решения уравнений Максвелла в структуре, представляющей стандартную конфигурацию Кречмана. Проведен параметрический анализ влияния трех параметров: угла падения света, толщины металлического слоя и толщины полупроводникового слоя.

Результаты. Проведено исследование конфигурации модели Кречмана с целью достижения максимального оптического поглощения в двумерной полупроводниковой пленке. Определены параметры, при которых наблюдается наибольшая «площадь» пика поглощения, включая толщину металлического слоя и угол падения излучения. На основе полученных результатов выявлены лучшие параметры для достижения наивысшей степени поглощения в двумерной пленке полупроводника.

Выводы. На основе численных исследований конфигурации модели Кречмана обнаружено, что оптимальными параметрами для максимального поглощения в монослойной пленке являются: толщина слоя серебра, не превышающая 20 нм, и угол падения света от 55° до 85°. Установлено, что максимальное поглощение в двумерной пленке составляет лишь часть от общего поглощения всей структуры. Таким образом, для достижения максимальной эффективности в определенных оптоэлектронных приложениях необходим индивидуальный подход к выбору параметров.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Цель работы – построить нейросетевые модели временных рядов (LSTM, GRU, RNN) и сравнить результаты прогнозирования с их помощью между собой и с результатами стандартных моделей (ARIMA, ETS), чтобы выяснить, в каких случаях следует пользоваться определенной группой моделей.

- Для сезонных временных рядов модели на основе нейронных сетей превзошли по точности прогноза на тестовый период времени стандартные модели ARIMA, ETS.

- Одношаговый прогноз вычислительно менее эффективен, чем интегральный прогноз на весь целевой период, но точно указать, для каких рядов какой именно подход оказывается лучшим по качеству, не удается.

- Комбинированные модели (нейронные сети для тренда, ARIMA – для сезонности) почти всегда дают хороший результат.

Цели. Основная цель работы – построить нейросетевые модели временных рядов (LSTM, GRU, RNN) и сравнить результаты прогнозирования с их помощью между собой и с результатами стандартных моделей (ARIMA, ETS), чтобы выяснить, в каких случаях следует пользоваться определенной группой моделей.

Методы. Проведен обзор нейросетевых моделей, рассмотрена структура моделей RNN, LSTM, GRU. Они используются для моделирования временных рядов российской макроэкономической статистики. Качество подстройки моделей под данные и качество прогнозов сравниваются в эксперименте. Нейросетевые и стандартные модели могут применяться как для всего ряда целиком, так и для его частей (тренд и сезонность). При построении прогноза на несколько временных промежутков вперед рассматриваются два подхода: построение прогноза сразу на весь промежуток и пошаговый прогноз. Так появляется несколько комбинаций моделей, которые могут использоваться для прогнозирования. Эти подходы проанализированы в вычислительном эксперименте.

Результаты. Проведено несколько экспериментов, в которых построены и сравниваются по близости прогноза к данным ряда в тестовом периоде стандартные (ARIMA, ETS, LOESS) и нейросетевые модели (LSTM, GRU, RNN).

Выводы. Для сезонных временных рядов модели на основе нейронных сетей превзошли по точности прогноза на тестовый период времени стандартные модели ARIMA, ETS. Одношаговый прогноз вычислительно менее эффективен, чем интегральный прогноз на весь целевой период, но точно указать, для каких рядов какой именно подход оказывается лучшим по качеству, не удается. Комбинированные модели (нейронные сети для тренда, ARIMA – для сезонности) почти всегда дают хороший результат. При прогнозировании несезонного гетероскедастичного ряда курса акций лучшие результаты показали стандартные подходы (метод LOESS и модель ETS).

ISSN 2500-316X (Online)