ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проведен анализ исследований по обработке ЭМГ-сигналов.

- Разработана модель фильтрации сигнала, построена структура сверточной нейронной сети на основе технологий Python 3, TensorFlow и Keras.

- Продемонстрирована возможность применения искусственных нейронных сетей для выявления и подавления индивидуальных особенностей человека в биологических сигналах.

В последние годы возрос научный интерес к построению интеллектуальных интерфейсов для управления компьютером на основе биометрических данных. Одним из источников таких данных служит сигнал электромиографии (ЭМГ). Сигнал ЭМГ можно использовать для классификации жестов рук человека. Это позволяет организовать интуитивно понятный интерфейс «человек – компьютер». Основными проблемами при использовании сигналов ЭМГ являются наличие нелинейных шумов в сигнале и значительное влияние индивидуальных особенностей человека.

Цель работы – исследование возможностей применения нейронных сетей для фильтрации индивидуальных компонент сигнала ЭМГ.

Методы. Использованы математические методы обработки сигналов и методы машинного обучения.

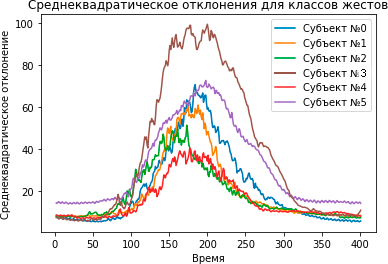

Результаты. Проведен анализ исследований по теме обработки ЭМГ-сигналов. Предложена концепция интеллектуальной обработки биологических сигналов. Разработана модель фильтрации сигнала, построена структура сверточной нейронной сети на основе технологий Python 3, TensorFlow и Keras. Проведен эксперимент на наборе данных ЭМГ по фильтрации индивидуальных компонент сигнала.

Выводы. Продемонстрирована возможность применения искусственных нейронных сетей для выявления и подавления индивидуальных особенностей человека в биологических сигналах. При обучении сети основной упор делался на индивидуальные особенности, тестируя сеть на данных, полученных от субъектов, не участвующих в процессе обучения. Достигнуто уменьшение индивидуального шума в среднем на 5%. Для решения задачи классификации сигнала ЭМГ данный результат поможет избежать переобучения сети и повысить точность классификации жестов для новых пользователей.

- The present paper evaluates the current international research trends in Holographic Data Storage and produces a graphical mapping of co-authorship and countries.

- During the study period from 2000–2020 (21 years), 4636 authors contributed to 1052 publications.

- The highest number of publications was in 2009, with a linear adjustment of R2 = 0.0136. The most prolific author, Lee J., published 3.14% of the articles on this subject.

- In terms of country distribution, Japan took first-place ranking, claiming 16.54% of the total number of articles. The “holographic” keyword was used in 62.55% of the articles.

Цели. Моментальные снимки данных можно хранить на голографических носителях на различной глубине. Они могут быть записаны по спиральному каналу передачи данных на вращающиеся голографические носители в виде круглых дисков, похожих на CD или DVD. После записи данные можно считать через просвечивание опорным лучом при помощи рефракции. В отличие от CD/DVD носителей, в голографических запоминающих устройствах информация кодируется во всех трех измерениях. Двумерные данные записываются с помощью одного лазерного луча, который закручивается по спирали вокруг материала. Для того чтобы сохранить один миллион пикселей, прототипы решений для голографического хранения данных использовали крошечные конусы, образованные отдельными снимками данных или страницами. По сравнению с магнитными дисками и кассетами, срок службы которых ограничен максимум 50 годами, долговечность и надежность оптических носителей информации имеет явное преимущество при долгосрочном архивировании. Голографическая технология обеспечивает переносимость носителей с большим объемом данных, таких как телепрограммы или видео высокой четкости. Однако срок годности голографических носителей остается низким из-за их чувствительности к свету. Основными целями использования большинства устройств хранения данных являются увеличение объема памяти и более быстрая передача данных. Голографические запоминающие устройства потенциально могут превзойти традиционные оптические устройства как по емкости, так и по производительности. Цель настоящей работы – оценить актуальные международные тенденции исследований в области голографического хранения данных и составить графическое отображение соавторства и стран.

Методы. Для анализа была осуществлена выборка данных, в которую вошли авторы, тип, количество публикаций, учреждение, страна, количество и место цитирований. После экспорта 1052 источников данных для анализа цитат использовалось программное обеспечение HistCite; визуализация была выполнена с использованием программного обеспечения VOSviewer и языка программирования R для анализа ассоциации

«автор – страна – название» о голографическом хранении данных.

Результаты. При помощи HistCite были определены наиболее значимые авторы, статьи, журналы, организации и страны в области голографического хранения данных. Затем, используя VOSviewer, мы исследовали четыре кластера, основанных на авторских ключевых словах, сетях сотрудничества по цитированию между различными организациями, странами, а также сетями соавторов, пишущих о голографическом хранении данных.

Выводы. За период исследования с 2000 по 2020 гг. (21 год) 4636 авторов написали 1052 публикации. Наибольшее количество публикаций было издано в 2009 г. с коэффициентом детерминации R2 = 0.0136. Наиболее продуктивный автор, Джей Ли, опубликовал 3.14% статей по голографическому хранению данных. С точки зрения распространения по странам первое место в рейтинге заняла Япония с 16.54% от общего количества статей. Ключевое слово «голографический» использовалось в 62.55% статей.

- Статья исследовала современные модели и методы анализа сложных социальных сетевых структур и применяемых для этого инструментов, как на основе готовых решений в виде сервисов и программного обеспечения, так и средств разработки собственных приложений с использованием языка программирования Python.

- Сетевой анализ помогает структурировать модели взаимодействия между социальными единицами – людьми, коллективами, организациями – и позволяет оперировать данными на разных уровнях исследования – от микро- до макроуровня, обеспечивая преемственность этих данных.

- Установлено, что практически все исследования используют методы работы с текстом при помощи технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Лучший результат показали сверточные нейронные сети. Также следует выделить метод опорных векторов и дерево решений, имеющих самую высокую точность.

Цели. Целью статьи является исследование современных моделей и методов анализа сложных социальных сетевых структур и применяемых для этого инструментов, как на основе готовых решений в виде сервисов и программного обеспечения, так и средств разработки собственных приложений с использованием языка программирования Python. Такие исследования позволяют прогнозировать не только динамику общественных процессов (изменение социальных настроений), но и тенденции социально-экономического развития за счет мониторинга мнений пользователей по важным экономическим и социальным вопросам на уровне отдельных территориальных образований (районов, поселений небольших городов и т.д.) и регионов.

Методы. Рассмотрены и подробно описаны динамические модели и методы анализа стохастической динамики изменения состояний, учитывающие процессы самоорганизации и наличие памяти; методы деанонимизации пользователей; рекомендательные системы; статистические исследования, использующие методы анализа профилей в социальных сетях; методы численного моделирования для анализа сложных сетей и протекающих в них процессов. Особое внимание уделено обработке данных в сложных сетевых структурах средствами языка Python и применению его библиотек.

Результаты. Описана специфика решаемых задач при исследовании сложных сетевых структур и их междисциплинарность, связанная с использованием методов системного анализа, теории сложных сетей, текстовой аналитики и компьютерной лингвистики. В частности, исследованы динамические модели процессов, наблюдаемых в сложных социальных сетевых системах, структурные характеристики таких сетей и их взаимосвязь с наблюдаемыми динамическими процессами, в т.ч., с использованием теории построения динамических графов. Исследовано применение нейронных сетей для прогнозирования эволюции динамических процессов, наблюдаемых в сложных социальных системах, и их структуры. Значительное внимание уделено применению методов компьютерной лингвистики, что необходимо для извлечения знаний из текстовых сообщений пользователей социальных сетей при создании моделей, описывающих наблюдаемые процессы.

Выводы. Сетевой анализ помогает структурировать модели взаимодействия между социальными единицами: людьми, коллективами, организациями и т.д. По сравнению с другими методами сетевой подход имеет одно неоспоримое преимущество: он позволяет оперировать данными на разных уровнях исследования – от микро- до макроуровня, обеспечивает преемственность этих данных. Установлено, что практически все исследования используют методы работы с текстом, т.к. общение в социальных сетях почти полностью состоит из текстовых сообщений и публикаций. В большинстве исследований используются технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Лучший результат показали сверточные нейронные сети. Из используемых методов также следует выделить метод опорных векторов и дерево решений, т.к. именно они показывали самую высокую точность. Для составления выборок данных и правильного анализа полученных результатов применялись статистические методы.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Цель работы – повышение эффективности фотопроводящего ТГц-излучателя большой площади на основе оптико-терагерцового преобразователя (ОТП) (излучающая область составляет 0.3 × 0.3 мм2) для генерации мощного ТГц-излучения с помощью применения в качестве фокусирующей оптики массива плотноупакованных профилированных сапфировых волокон диаметром в диапазоне 100–300 мкм.

- Продемонстрирована способность профилированного сапфирового волокна после оптимизации диаметра относительно параметров зазора значительно увеличить концентрацию носителей заряда в непосредственной близости к электродам ОТП.

Цели. Цель работы – повышение эффективности фотопроводящего ТГц-излучателя большой площади на основе оптико-терагерцового преобразователя (ОТП) (излучающая область составляет 0.3 × 0.3 мм2) для генерации мощного ТГц-излучения с помощью применения в качестве фокусирующей оптики массива плотноупакованных профилированных сапфировых волокон диаметром в диапазоне 100–300 мкм.

Методы. В качестве фотопроводящей подложки использовался полубесконечный слой LT-GaAs (LT, lowtemperature grown GaAs – слой GaAs, выращиваемый методом молекулярно-лучевой эпитаксии при пониженной температуре роста). Далее следуют слои Si3N4 и Al2O3 для снижения токов утечки в ОТП и уменьшения отражения импульса лазерной накачки от границы «воздух/полупроводник» (френелевские потери) соответственно. Ширина зазора составляет 10 мкм, система металлов Ti/Au используется для формирования электродов антенны и подводящих полосков. Моделирование проводилось методом конечных элементов в среде COMSOL Multiphysics.

Результаты. Продемонстрирована способность профилированного сапфирового волокна после оптимизации диаметра относительно параметров зазора значительно увеличить концентрацию носителей заряда в непосредственной близости к электродам ОТП. Определена интегральная эффективность фотопроводящего ТГц-излучателя большой площади с учетом микрополосковой топологии массива с характерным размером подводящих полосков, пропорциональным ширине зазора в ОТП, и с верхним (маскирующим) металлическим слоем. Максимальная локализация электромагнитного поля в непосредственной близости к краям электродов на интерфейсе «волокно/полупроводник» достигается при диаметре профилированного сапфирового волокна, равном 220 мкм.

Выводы. Путем оптимизации диаметра сапфирового волокна продемонстрирована возможность увеличения в ~40 раз локализации падающих электромагнитных волн в непосредственной близости к краям электродов ОТП по сравнению со случаем без волокна, а также повышение до ~7–10 раз общей эффективности излучателя большой площади.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- В работе определен параметр фрактальной размерности, рассчитанный для последовательности длительностей R–R интервалов и выявлены границы его изменения для здоровых и больных пациентов.

- Для определения параметра фрактальной размерности использовались методики Херста, Барроу, минимальной площади покрытия и Хигучи.

- Показано, что статистически значимое различие между показателями фрактальной размерности длительностей R–R интервалов здоровых и больных пациентов имеет место при применении метода Хигучи.

Цель. Целью работы было определение параметра фрактальной размерности, рассчитанного для последовательности длительностей R-R интервалов, выявление границы его изменения для здоровых и больных пациентов, а также возможности его использования в качестве дополнительного фактора при выявлении патологии сердечной деятельности.

Методы. Для определения параметра фрактальной размерности используются методики Херста, Барроу, минимальной площади покрытия и Хигучи. При оценке стационарности ряда кардиоинтервалов применяется стандартный метод сравнения средних арифметических и дисперсий по выборкам общего массива данных кардиоинтервалов. Для выявления различий фрактальных размерностей здоровых и больных пациентов выполнено ранжирование данного параметра. С помощью использования двухвыборочного критерия Колмогорова – Смирнова показано различие законов распределения в выборках для здоровых и больных пациентов. Результаты. Показано, что из рассмотренных методов расчета фрактальной размерности наименьший разброс данных между здоровыми пациентами демонстрирует метод Хигучи. Выполнено ранжирование рассчитанных значений фрактальной размерности, позволившее выявить различие данного параметра для здоровых и больных пациентов. Показано, что различие в распределении фрактальной размерности здоровых и больных пациентов является статистически значимым для методов покрытия и Хигучи. В то же время при использовании традиционного метода Херста нет основания отвергать нулевую гипотезу о принадлежности двух групп пациентов одной генеральной совокупности.

Выводы. На основании полученных данных было показано, что статистически значимое различие между показателями фрактальной размерности длительностей R-R интервалов здоровых и больных пациентов имеет место при применении метода Хигучи. Установлено, что ранжирование выборок позволяет эффективно различать фрактальные размерности здоровых и больных пациентов. Результаты работы показывают перспективность дальнейших исследований, направленных на использование фрактальных характеристик кардиоритма для выявления нарушений последнего, что может служить дополнительным фактором при определении патологии деятельности сердца.

- Разработаны математическая модель и алгоритм оптимизации параметров сплайна (как многозначной функции), состоящего из дуг окружностей, сопрягаемых отрезками прямых. Начальным приближением является сплайн, полученный на первом этапе.

- Двухэтапная схема сплайн-аппроксимации при неизвестном числе элементов сплайна, предложенная ранее, пригодна и для аппроксимации многозначных функций, заданных последовательностью точек на плоскости, в частности для проектирования плана трасс линейных сооружений.

Цели. Методы сплайн-аппроксимации последовательности точек на плоскости получают все более широкое применение в различных областях. Сплайн рассматривается как однозначная функция с известным числом повторяющихся элементов. Наиболее широкое применение получили полиномиальные сплайны. Применительно к проектированию трасс линейных сооружений приходится рассматривать задачу с неизвестным числом элементов. Алгоритм решения задачи применительно к проектированию продольного профиля реализован и опубликован ранее. В этой задаче элементами сплайна являются дуги окружностей, сопрягаемые отрезками прямых, и сплайн представляет собой однозначную функцию. Однако при проектировании плана трассы в общем случае сплайн является многозначной функцией. Поэтому разработанный ранее алгоритм не пригоден для решения этой задачи, даже в случае использования тех же элементов сплайна. Цель настоящей статьи – обобщение полученных результатов на случай аппроксимации многозначных функций с учетом особенностей проектирования трасс линейных сооружений. На первом этапе работы было определено число элементов аппроксимирующего сплайна с помощью динамического программирования. В статье рассматривается следующий этап решения задачи.

Методы. Для оптимизации параметров сплайна используется новая математическая модель в виде модифицированной функции Лагранжа и специальный алгоритм нелинейного программирования. При этом удается вычислять аналитически производные целевой функции по параметрам сплайна при отсутствии ее аналитического выражения через эти параметры.

Результаты. Разработаны математическая модель и алгоритм оптимизации параметров сплайна (как многозначной функции), состоящего из дуг окружностей, сопрягаемых отрезками прямых. Начальным приближением является сплайн, полученный на первом этапе.

Выводы. Двухэтапная схема сплайн-аппроксимации при неизвестном числе элементов сплайна, предложенная ранее, пригодна и для аппроксимации многозначных функций, заданных последовательностью точек на плоскости, в частности для проектирования плана трасс линейных сооружений.

- В статье рассмотрена задача построения вектора объективных рейтингов альтернатив на основе результатов экспертных парных сравнений.

- Доказано, что в математической формулировке эта задача сводится к аппроксимации матрицы парных сравнений согласованной матрицей единичного ранга.

- Выведена и доказана формула для вычисления компонент согласованной матрицы, минимизирующих отклонение от компонент исходной матрицы в лог-евклидовой метрике.

- Приведено сравнение с результатами для других подходов и для других метрик.

Цели. Рассмотрена задача оценки альтернатив на основе результатов экспертных парных сравнений. Важность и актуальность этой задачи обусловлены ее многочисленными применениями в самых разных областях – как в технических и естественных, так и в гуманитарных, от строительства до политики. Ставится задача вычисления вектора объективных рейтингов на основе экспертных оценок. В математической формулировке задача нахождения вектора объективных рейтингов сводится к аппроксимации матриц парных сравнений согласованными матрицами.

Методы. Используются аналитические методы анализа и высшей алгебры. Для некоторых частных случаев приведены результаты численных расчетов.

Результаты. В работе доказана теорема, утверждающая, что согласованная матрица, наилучшим образом аппроксимирующая заданную обратно-симметрическую матрицу в лог-евклидовой метрике, всегда существует и единственна. Кроме того, выведены формулы для вычисления такой согласованной матрицы. Для малых размерностей рассматриваются примеры, позволяющие сравнить результаты, полученные по выведенной формуле, с результатами для других известных способов нахождения согласованной матрицы – для вычисления собственного вектора и для минимизации невязки в лог-чебышевской метрике. Доказано, что в размерности 3 все эти способы приводят к одному и тому же результату, а уже в размерности 4 все результаты различны.

Выводы. Полученные в статье результаты позволяют вычислять вектор объективных рейтингов по данным экспертной оценки. Этот метод может быть использован в стратегическом планировании в тех случаях, когда выводы и рекомендации возможны только на основании экспертных суждений.

- Рассмотрена прямая и обратная задачу о колебании прямоугольного стержня с продольным надрезом.

- Исследованы закономерности поведения собственных частот и собственных форм продольных колебаний при изменении места и размера надреза.

- Разработан метод, позволяющий однозначно идентифицировать параметры продольного надреза с помощью собственных частот продольных колебаний стержня.

Цели. Цели работы: рассмотреть прямую и обратную задачу о колебании прямоугольного стержня с продольным надрезом; исследовать закономерности поведения собственных частот и собственных форм продольных колебаний при изменении места и размера надреза; разработать метод, позволяющий однозначно идентифицировать параметры продольного надреза с помощью собственных частот продольных колебаний стержня.

Методы. Стержень с продольным надрезом моделируется как два стержня, где первый не имеет надреза, а второй – имеет. Для соединения используются условия сопряжения, в которых приравниваются продольные колебания и деформации. Решение обратной задачи основано на построении частотного уравнения в предположении, что искомые параметры входят в уравнение. При подстановке собственных частот в это уравнение получим нелинейную систему относительно неизвестных параметров. Решение последнего есть искомые параметры надреза.

Результаты. Приведены таблицы собственных частот и графики собственных форм для разных параметров надреза. Получены и проанализированы результаты для различных краевых условий. Представлен метод идентификации параметров надреза по конечному числу собственных частот. Показано, что обратная задача имеет два решения, симметричных относительно центра стержня. Для однозначного решения требуются собственные частоты той же задачи с другими граничными условиями на правом конце. Добавление дополнительных условий на концах стержня позволило решить обратную задачу с новыми краевыми условиями, дающими возможность построить точное решение и разработать алгоритм проверки однозначности решения.

Выводы. Разработанный метод позволяет решить задачу идентификации геометрических параметров различных деталей и конструкций, моделируемых стержнями.

ISSN 2500-316X (Online)