ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технология GPGPU (General Purpose computing for Graphical Processing Units – расчеты общего назначения на графических процессорах) является мощным инструментом для переноса задач параллельной обработки информации на GPU (Graphical Processing Unit – графический процессор). В статье рассматриваются существующие методы решения проблемы падения производительности программного обеспечения при предикации: оптимизирующие компиляторы, JIT-компиляция, предсказатель переходов, спекулятивное исполнение, адаптивная оптимизация, специализация алгоритма во время исполнения, оптимизация на основе профилирования. Показано, что эти методы неприменимы для разрешения потерь производительности при предикации на GPU.

Технология GPGPU (General Purpose computing for Graphical Processing Units – расчеты общего назначения на графических процессорах) является мощным инструментом для переноса задач параллельной обработки информации на GPU (Graphical Processing Unit – графический процессор). Эта технология находит применение практически в любой области, требующей проведения массы параллельных расчетов, и применяется как в научной и коммерческой, так и в любительской среде. Разработчики программ общего назначения, запускаемых на GPU, неизбежно сталкиваются с падением производительности ввиду предикации ветвления кода. В условиях предикации ветвления исполняются обе ветви условного оператора вне зависимости от истинности условия, но посредством маскирования выполняемых инструкций программа учитывает только результат работы верной ветви. Из-за этого программы общего назначения, имеющие большие участки кода, скрытые за условными операторами, становятся существенно менее производительными на графических процессорах. В статье рассматриваются существующие в предметной области методы и подходы к увеличению производительности программного обеспечения в рамках их применимости к решению проблемы падения производительности при предикации. Приводится описание методов, их сильных и слабых сторон, а также рамок их применимости, на базе чего делается заключение о возможности их использования на GPU. В число рассмотренных методов и подходов вошли следующие: оптимизирующие компиляторы, JIT-компиляция, предсказатель переходов, спекулятивное исполнение, адаптивная оптимизация, специализация алгоритма во время исполнения, оптимизация на основе профилирования. Показано, что указанные аппаратные и программные подходы к увеличению производительности программного обеспечения преимущественно ориентированы на решение проблем специфичных для CPU (Central Processing Unit – центральный процессор) и в целом неприменимы для разрешения потерь производительности при предикации на GPU. Указывается на необходимость создания отдельного подхода, ориентированного именно на решение проблемы предикации ветвления на GPU.

В статье разработана аналитическая система обработки данных (АСОД) для мониторинга информационной безопасности (ИБ) облачной инфраструктуры. Представлена общая модель структуры информационного обеспечения АСОД для мониторинга ИБ, а также модель зависимости полезности ИТ от времени и соотношения уровня квалификации специалиста по ИБ и злоумышленника. В качестве ограничений предлагаются следующие: ограничение на время принятия решения на инцидент; ограничение на степень качества анализа событий ИБ аналитической системой обработки данных и ограничение на совместимость функций анализа данных с типами данных о событиях ИБ.

Статья посвящена разработке аналитической системы обработки данных (АСОД) для мониторинга информационной безопасности (ИБ) в рамках системы менеджмента ИБ современных компаний, ведущих свою основную деятельность в киберпространстве и использующих облачную инфраструктуру. На основе анализа современных информационных технологий (ИТ) и наиболее востребованных продуктов обеспечения ИБ облачных инфраструктур, а также существующих научных подходов предложен формализованный подход к синтезу АСОД для мониторинга ИБ такого объекта информатизации. Этот подход учитывает полезность используемых ИТ с позиции ИБ. Представлена общая модель структуры информационного обеспечения АСОД для мониторинга ИБ, а также модель зависимости полезности ИТ от времени и соотношения уровня квалификации специалиста по ИБ и злоумышленника. В качестве критерия в первой оптимизационной модели используется качество системы мониторинга ИБ. В качестве ограничений предлагаются следующие: ограничение на время принятия решения на инцидент; ограничение на степень качества анализа событий ИБ аналитической системой обработки данных и ограничение на совместимость функций анализа данных с типами данных о событиях ИБ. Приведенные результаты исследования второй модели показывают логически непротиворечивую зависимость полезности ИТ от времени и соотношения уровня квалификации специалиста по ИБ к уровню квалификации злоумышленника. Представлены частные модели структуры информационного обеспечения АСОД, позволяющие определить рациональную структуру информационного обеспечения АСОД по частным критериям. В качестве частных критериев используются следующие: максиминный критерий полезности информационного обеспечения АСОД для мониторинга ИБ объекта информатизации в облачной инфраструктуре и критерий максимума актуальности информационного обеспечения, распределенного по узлам облачной инфраструктуры для систем с невысокой степенью централизации управления.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Разработаны функциональная схема и математическая модель информационно-измерительной и управляющей системы квадрокоптера в виде структурной схемы, выполненные с учетом влияния запаздываний поступления информации с датчиков параметров квадрокоптера. Особенностью данной работы является учет конкретных характеристик элементов: регулируемых электроприводов (как постоянного, так и переменного тока), датчиков параметров (барометров, акселерометров, дальномеров)

В статье рассмотрены вопросы синтеза и анализа информационно-измерительных и управляющих систем квадрокоптеров. Приведены основные датчики и модули, применяемые для определения параметров координат квадрокоптеров. Рассмотрены регулируемые по скорости электроприводы, применяемые для управления, и особенности их выбора. Приведены системы координат (неподвижная и подвижная) и кинематическая схема, в соответствии с которыми представлена система дифференциальных уравнений, описывающая динамику движения квадрокоптера и учитывающая предполагаемое плавное движение квадрокоптера с малыми углами крена и тангажа. Разработаны функциональная схема и математическая модель информационно-измерительной и управляющей системы квадрокоптера (ИИУС КК) в виде структурной схемы, выполненные с учетом влияния запаздываний поступления информации с датчиков параметров квадрокоптера. Особенностью данной работы является учет конкретных характеристик элементов: регулируемых электроприводов (как постоянного, так и переменного тока), датчиков параметров (барометров, акселерометров, дальномеров и пр.). В работе исследован показательный алгоритм работы информационно-измерительной и управляющей систем квадрокоптера, определены тип и параметры регуляторов систем управления. Особое внимание уделено параметрам настройки для соответствующих контуров управления. Рассмотрено влияние указанных регуляторов информационно-измерительной и управляющей системы квадрокоптера на эффекты взаимовлияния координат. Представлены результаты моделирования. Определено оптимальное количество контуров управления координатами информационно-измерительной и управляющей системы квадрокоптера и оптимальный вид настроек для получения плавных переходных процессов (без перерегулирования) и исключения взаимовлияния координат на показатели качества.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

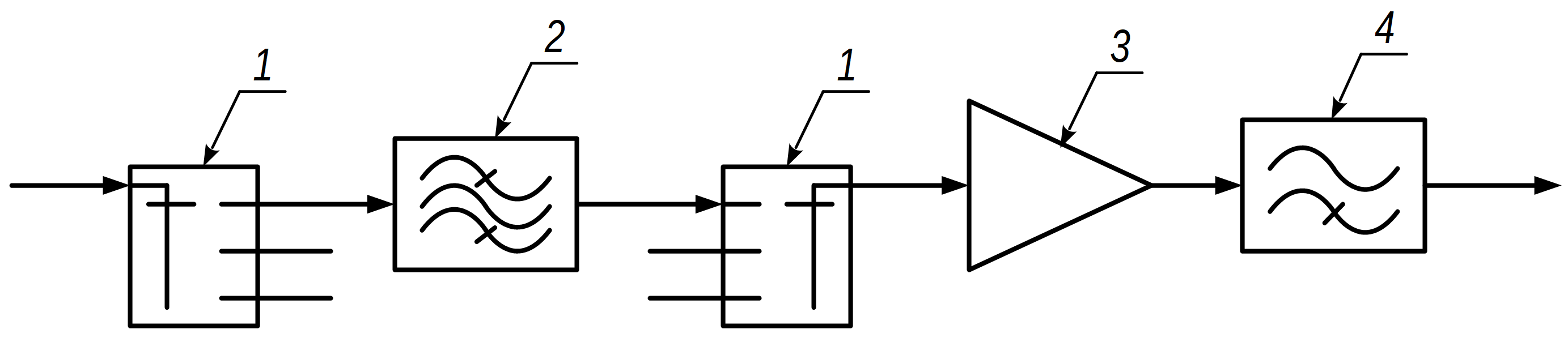

Представлен процесс проектирования преселектора радиоприемника диапазона метровых волн, состоящего из двух аналоговых ключей, полосового фильтра на сосредоточенных компонентах, малошумящего усилителя и фильтра высоких частот. Приведены результаты моделирования и экспериментальные результаты, их сравнение. Проведенные численные и натурные исследования позволяют говорить о том, что методика применима и для более сложных цепей, таких как преселектор радиоприемника.

Цели. Качество преселектора радиоприемника в значительной мере определяет его основные характеристики, в том числе чувствительность. Преселектор обычно состоит из линейных элементов – катушек индуктивности, конденсаторов, малошумящих усилителей и ключей. При работе на высоких частотах нельзя считать эти компоненты идеальными, так как активные и реактивные паразитные параметры вносят значительный вклад в частотную характеристику цепей. Поэтому для моделирования высокочастотных схем требуются более сложные модели компонентов, учитывающие паразитные составляющие. Однако при применении для всех компонентов уточненных моделей или S-параметров вероятность получения неудовлетворительных результатов сохраняется, поскольку соединительные линии и контактные площадки также вносят заметные искажения в частотную характеристику. Это наблюдается и для коротких линий длиной около 5 мм, которые оказывают влияние на частотах порядка 100 МГц. Поэтому подобные явления необходимо учитывать при разработке. Цель работы – обеспечение требуемых характеристик преселектора в процессе его автоматизированного схемотехнического проектирования на основе компьютерного моделирования.

Методы. Использована методика Гурова Е.В. для проектирования аналоговых фильтров диапазона метровых волн, но применительно к преселектору радиоприемника. Она включает в себя методы дискретной оптимизации, имитационного моделирования Монте-Карло, метод моментов для электромагнитного моделирования с использованием функции Грина. Экспериментальные результаты получены путем изготовления опытного образца и измерений с помощью векторного анализатора цепей.

Результаты. Представлен процесс проектирования преселектора радиоприемника диапазона метровых волн, состоящего из двух аналоговых ключей, полосового фильтра на сосредоточенных компонентах, малошумящего усилителя и фильтра высоких частот. Приведены результаты моделирования и экспериментальные результаты, их сравнение.

Выводы. Проведенные численные и натурные исследования позволяют говорить о том, что методика Гурова Е.В. для проектирования аналоговых LC-фильтров в диапазоне метровых волн применима и для более сложных цепей, таких как преселектор радиоприемника.

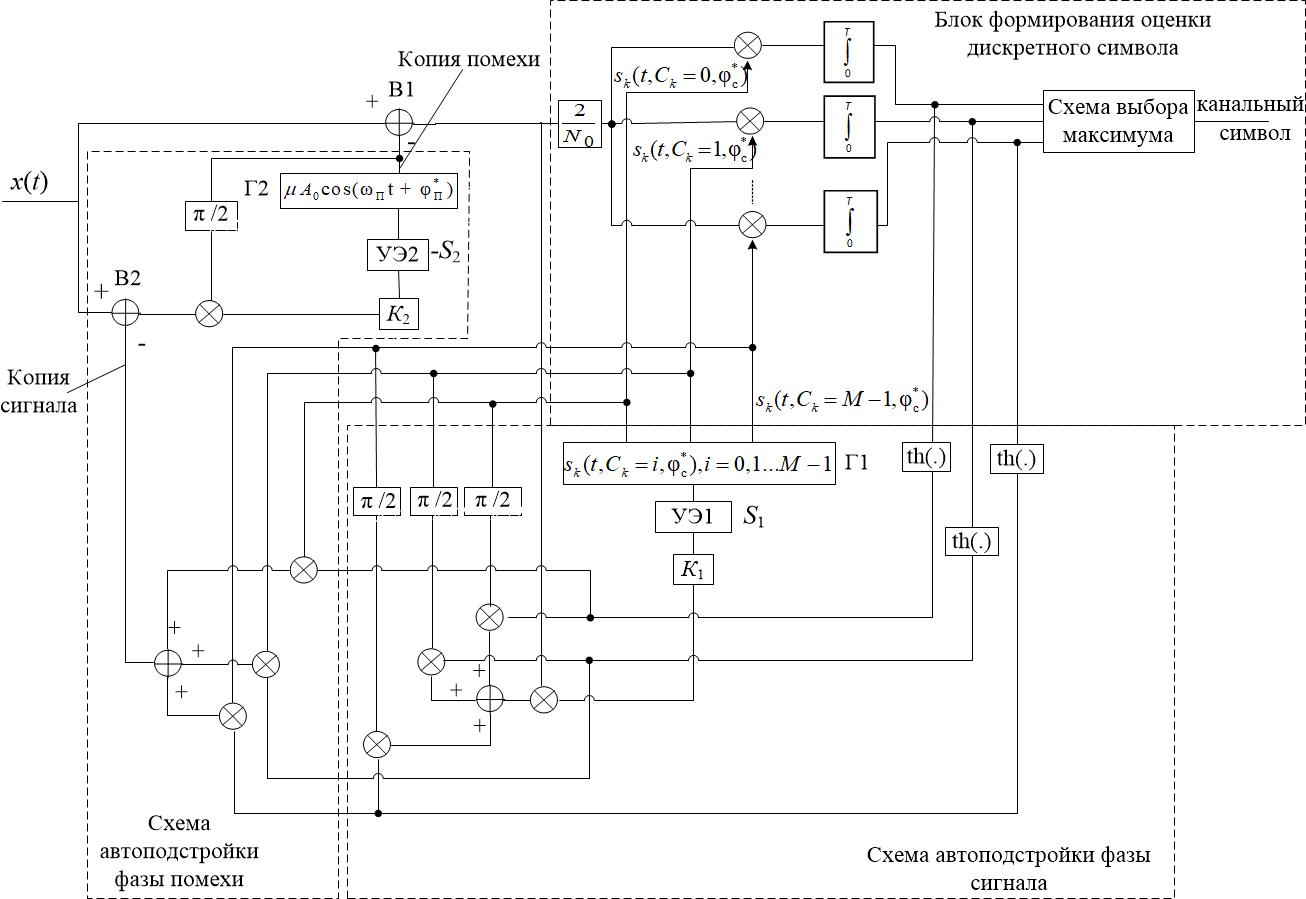

Проведены синтез и анализ алгоритма оптимальной нелинейной фильтрации сигналов c многопозиционной фазовой манипуляцией на фоне гармонической помехи со случайной начальной фазой. Синтезированный приемник содержит блок оценки дискретного символа, две схемы фазовой автоподстройки частоты опорных генераторов, формирующих оценочные копии сигнала и помехи, и перекрестные связи между ними. Установлено, что нескомпенсированные флуктуации начальной фазы полезного сигнала оказывают большее влияние на помехоустойчивость приемника, чем аналогичные флуктуации фазы гармонической помехи, особенно при малой позиционности сигналов.

Цели. Широкое распространение радиосистем передачи данных с использованием сигналов с многопозиционной фазовой манипуляции (М-ФМ) обусловлено их высокой помехоустойчивостью и простотой построения передающей и приемной частей аппаратуры. Проведенные исследования показали, что наличие в радиоканале, кроме шумовой, нефлуктуационных, в частности, гармонических помех существенно снижает помехоустойчивость приема дискретной информации, энергетический проигрыш в этом случае в зависимости от интенсивности помехи может составлять от долей дБ до 10 дБ и более, поэтому борьба с ними является важной задачей для таких радиосистем. Цель работы – синтез и анализ алгоритма оптимальной нелинейной фильтрации сигналов М-ФМ на фоне гармонической помехи со случайной начальной фазой.

Методы. Использованы положения теории оптимальной нелинейной фильтрации сигналов и методы статистической радиотехники.

Результаты. Проведены синтез и анализ алгоритма оптимальной нелинейной фильтрации сигналов М-ФМ на фоне гармонической помехи со случайной начальной фазой. Синтезированный приемник содержит блок оценки дискретного символа, две схемы фазовой автоподстройки частоты опорных генераторов, формирующих оценочные копии сигнала и помехи, и перекрестные связи между ними, получены аналитические выражения, позволяющие рассчитать зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум и интенсивности помехи µ. Установлено, что нескомпенсированные флуктуации начальной фазы полезного сигнала оказывают большее влияние на помехоустойчивость приемника, чем аналогичные флуктуации фазы гармонической помехи, особенно при малой позиционности сигналов.

Выводы. Сравнение полученных результатов с результатами, полученными в случае отсутствия цепи компенсации гармонической помехи, показывает, что использование полученных алгоритмов фильтрации фаз позволяет обеспечить практически полное подавление гармонической помехи. Так, при µ = 0.5 для вероятности ошибки Peb = 10−2 энергетический выигрыш при М = 2 составляет около 2.5 дБ, при М = 4 – около 6 дБ, при М = 8 и М = 16 – не менее 10 дБ.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Описан основанный на высокочастотной фильтрации и морфологической обработке изображения метод обработки микрофокусных рентгеновских снимков, повышающий контраст деталей рентгенограммы. Метод состоит из следующих шагов: подавление шумов на изображении, высокочастотная фильтрация, морфологическая обработка изображения, получение результирующего изображения. На полученном изображении все объеns имеют двойные контуры. Метод был апробирован при обработке 50 рентгенограмм органов грудной клетки пациентов с разнообразной патологией.

Описан основанный на высокочастотной фильтрации и морфологической обработке изображения метод обработки микрофокусных рентгеновских снимков, повышающий контраст деталей рентгенограммы. Одной из наиболее информативных методик рентгенографии является микрофокусная рентгенография. В ряде случаев микрофокусные рентгеновские изображения не могут быть достоверно проанализированы из-за особенностей способа съемки. Так, основными недостатками микрофокусных рентгеновских изображений чаще всего являются неравномерный фон, искаженные яркостные характеристики и наличие шумов. Предлагаемый метод повышения контраста мелких деталей изображения основан на идее сочетания высокочастотной фильтрации и морфологической обработки изображений. Метод состоит из следующих шагов: подавление шумов на изображении, высокочастотная фильтрация, морфологическая обработка изображения, получение результирующего изображения. В результате применения метода усиливается яркость контуров на изображении. На полученном изображении все объекты будут иметь двойные контуры. Метод был апробирован при обработке 50 рентгенограмм органов грудной клетки пациентов с разнообразной патологией. Рентгенограммы были выполнены в городской Мариинской больнице Санкт-Петербурга на цифровых стационарных и передвижных рентгеновских аппаратах. На большей части рентгенограмм удалось улучшить контраст снимков, выделить границы объектов. Также метод был применен в микрофокусной рентгеновской томографии для улучшения информативности проекционных данных и улучшения восстановления 3D-образа объекта исследования. Как для первого, так и для второго случаев метод показал удовлетворительные результаты. Разработанный метод позволяет существенно повысить информативность микрофокусных рентгеновских снимков. Полученные практические результаты позволяют рассчитывать на широкие перспективы применения метода, особенно в микрофокусной рентгенографии.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

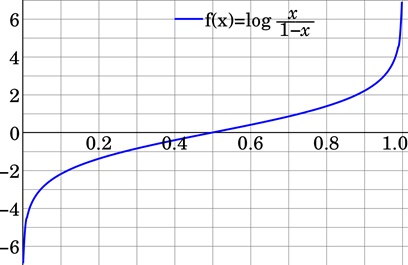

Статья предлагает новый метод оценки результатов тестирования для ситуаций: «преподаватель – учащийся», компьютерный тест, виртуальная тестирующая модель, тест на модели смешанной реальности. Для решения вводится квазисигмоидальная функция, которая является аналогом логистической функции, но учитывает особенности реального тестирования. Статья вводит два новых понятия: функция сложности тестирования и интегральная оценка тестирования. Интегральная оценка тестирования является интегральной функцией от точечных оценок. Она переводит точечные результаты тестирования в непрерывную функцию и создает корреляцию между оценками. Метод является альтернативой методу Раша.

Проблема тестирования в сфере образования является актуальной для многих стран. Тестирование решает три задачи: проводит оценку качества текущего обучения, дает инструмент для сравнительного анализа результатов обучения, дает инструмент для управления образовательным процессом в отдельном учебном заведении и по отрасли. Это определяет актуальность тестирования и разработки новых методов оценки результатов тестирования. Статья предлагает новый метод оценки результатов тестирования для разных ситуаций: «преподаватель – учащийся», компьютерный тест, виртуальная тестирующая модель, тест на модели смешанной реальности и другие. Для решения этой задачи вводится квазисигмоидальная функция. Она является аналогом логистической функции, но учитывает особенности реального тестирования. Логистическая функция лежит в интервале от минус до плюс бесконечности. В образовании отрицательных оценок не бывает. Введенная функция лежит только в положительной области аргумента, то есть оценок тестирования. Эту функцию авторы называют функцией сложности. Предварительно исследуется функция логарифмов шансов, логистическая регрессия и вытекающий из этого метод Раша. Отмечены два недостатка метода Раша. Определяется принцип тестирования, который используется в функции сложности. Статья вводит два новых понятия: функция сложности тестирования и интегральная оценка тестирования. Интегральная оценка тестирования является интегральной функцией от точечных оценок. Она переводит точечные результаты тестирования в непрерывную функцию и создает корреляцию между оценками. Приводятся результаты эксперимента с участием студентов РТУ МИРЭА. Результаты эксперимента анализируются. Показана возможность применения метода в образовательных процессах. Метод является альтернативой методу Раша.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

В книге С.М. Крылова промышленная технология рассматривается как сложный объект управления, т.е. выступает объектом изучения новой дисциплины «неокибернетика». Общая формальная технология (ОФТ) Крылова выступает важным блоком при построении общей теории технологий (ОТТ). Значение ОТТ и ОФТ простирается за пределы сферы техники, в область «тонкой» регуляции физиологии в биологических объектах и фармацевтики, а также в проблемное поле когнитивных наук, психологии, образования, когда в центре внимания оказываются структура личности и гетерогенные конструкты, «плавающие в море бессознательного».

В контексте вышедшей книги авторов «Общая теория технологий и микроэлектроника» (2020) проводится сравнительный анализ «общей формальной технологии (ОФТ))» С.М. Крылова на основе его работы 2008 года. Несмотря на абстрактность алгебраико-алгоритмического подхода, Крылову удалось предложить ряд конкретных конструкций, востребованных в ходе четвертой промышленной революции и для будущего развития промышленной технологии наноэлектроники и биотехнологии. Промышленная технология рассматривается как сложный объект управления, т.е. выступает объектом изучения новой дисциплины «неокибернетика». Хотя основы данного подхода закладывались в 1930−1960 годах в рамках логико-математических исследований, но его расширение неизбежно при использовании процессов самоорганизации для получения функциональных надмолекулекулярных структур в технологических процессах наноэлектроники (например, инженерия ДНК-оригами). Вопросы исчисления сложности самого изделия (конструкции) и технологии его изготовления, или, по Крылову, сложности технологических автоматов, стали еще более актуальными, чем раньше. Теоретические вопросы самоорганизации, разработки искусственной жизни, создания самовоспроизводящихся технических систем также представляются перспективными для решения. Формальная технология Крылова выступает, по нашему мнению, важным «блоком» при построении общей теории технологий (ОТТ), полезным для описания технологии на уровне технологических: операции, маршрута и процесса. Хочется побудить широкий круг читателей к прочтению книги и сформировать устойчивый интерес к общетехнологической проблематике. Значение ОТТ и ОФТ простирается за пределы сферы техники и, в узком смысле, заводских производств, в область «тонкой» регуляции физиологии в биологических объектах и фармацевтика, а также в проблемное поле когнитивных наук, психологии, образования, когда в центре внимания оказываются структура личности и гетерогенные конструкты, «плавающие в море бессознательного». Мы, как и С.М. Крылов, демонстрируем, что вопросы промышленной технологии нельзя рассматривать без абстрактной формализации и без обращения к философии.

ISSN 2500-316X (Online)