ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

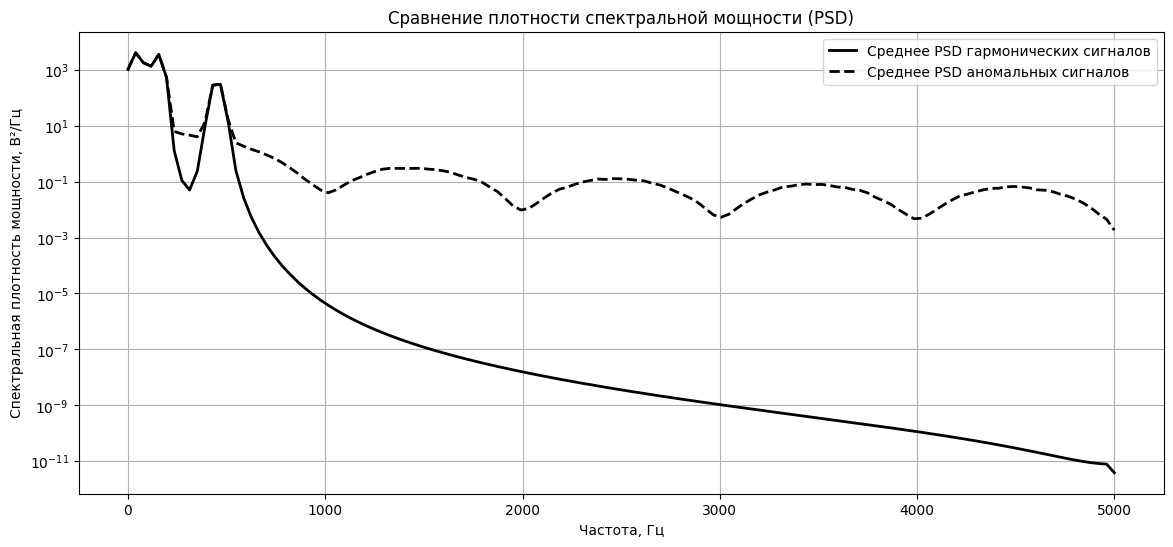

- Для выявления и численной оценки различий между гармоническими и аномальными сигналами проведен сравнительный анализ различных методов обнаружения аномалий, таких как фрактальный анализ, мультифрактальный анализ, расчет энтропии Шеннона и плотности спектральной мощности (power spectral density, PSD).

- Использование метода энтропии Шеннона не позволило в полной мере оценить сложность и неопределенность гармонических и аномальных сигналов.

- В результате метод PSD выявил значительные различия в распределении энергии между этими сигналами, что позволяет более точно идентифицировать кибератаки.

- Для эффективного обнаружения кибератак, связанных с искажением гармонических сигналов в энергетических системах, необходим комплексный подход, включающий методы анализа временных рядов, частотный анализ и методы машинного обучения.

Цели. В статье рассматриваются гармонические искажения и кибератаки как основные источники нарушений в смарт-сетях (Smart Grid). Цель работы – разработка эффективного инструмента для выявления и численной оценки различий между гармоническими и аномальными сигналами, что позволит обнаруживать кибератаки, связанные с искажением гармонических сигналов, и для более точной классификации паттернов, характерных для вредоносных воздействий.

Методы. Проведен сравнительный анализ различных методов обнаружения аномалий, таких как фрактальный анализ, мультифрактальный анализ, расчет энтропии Шеннона и плотности спектральной мощности (power spectral density, PSD).

Результаты. Полученные результаты показывают, что гармонические искажения и аномальные сигналы, вызванные кибератаками, обладают схожими фрактальными и мультифрактальными характеристиками, что затрудняет их различение. Использование метода энтропии Шеннона не позволило в полной мере оценить сложность и неопределенность гармонических и аномальных сигналов. Для более глубокого понимания природы этих сигналов был применен комплексный подход, включающий анализ их частотных характеристик и применение других методов оценки неопределенности, таких как мультифрактальный анализ и метод PSD. В результате метод PSD выявил значительные различия в распределении энергии между этими сигналами, что позволяет более точно идентифицировать кибератаки.

Выводы. Для эффективного обнаружения кибератак, связанных с искажением гармонических сигналов в энергетических системах, необходим комплексный подход, включающий методы анализа временных рядов, частотный анализ и методы машинного обучения. Такой подход позволяет не только выявлять аномалии в сигналах, но и проводить их численную оценку, что повышает точность классификации вредоносных воздействий. Интеграция этих методов обеспечивает повышение надежности и безопасности энергетических систем, делая их менее уязвимыми к кибератакам.

- Предлагается методика обнаружения перколяционного перехода в динамике образования кластеров статей, имеющих схожее содержание и тесно связанных друг с другом.

- Перколяционный переход, являясь индикатором внезапных концептуальных изменений в сетях цитирования, позволяет выявлять и связывать статьи в исследовательскую схему, составляющую кластер новых идей или теорий.

- Повышение точности количественной оценки информационных циклов в сетях знаний может быть использовано в решении прикладных задач качества наукометрии и ее индикаторов.

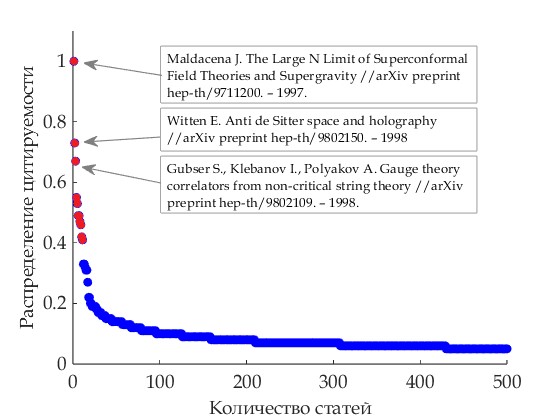

Цели. Объектом исследования выступают информационные сети цитирования, структурированные на основе выборки в arXiv базы данных, связанной с теоретической физикой высоких энергий (high energy physics, HEP), индексирующей с 1974 г. более 500000 статей, включая их полное дерево цитирования. Предлагается методика обнаружения перколяционного перехода в динамике образования кластеров статей, имеющих схожее содержание и тесно связанных друг с другом. Повышение точности количественной оценки информационных циклов в сетях знаний может быть использовано в решении прикладных задач качества наукометрии и ее индикаторов.

Методы. Применен оптимизированный алгоритм по динамическому разделению сети в программной среде Pajek с целью обнаружения появления в ней гигантского компонента, эквивалентного перколяционному переходу. Данный подход позволяет с заданным временным шагом реализовать детальное исследование динамических и общих параметров для каждой новой сокращенной сети. Используемый алгоритм кластеризации объединяет структуру цитирования и темпоральную информацию о данных.

Результаты. Обнаружено, что в сети HEP происходит перколяционный переход, индикатором которого является образование вблизи локальной критической точки (10-го месяца интервала временной выборки) гигантского компонента. В то же время обобщенный вывод поведения параметров сетей свидетельствует о положительной динамике в росте связности исследуемой сети для всей временной выборки (с 1991 г. по 2003 г.). Обобщенный анализ распределения цитируемости обнаруживает 11 лауреатов высокоцитируемых статей, которые задавали базовый вектор развития в разделе НЕР. Примечательно, что выдающиеся ученые из главной «тройки» цитирования связаны единой динамичной областью исследования – теорией струн. Верификация вышеуказанного факта подтверждает то, что предложенный метод оценки цитируемости – рабочий. Определение характеристик сети НЕР позволяет определить важный для исследователя показатель и его поведение.

Выводы. В графе авторов, связанных отношениями соавторства, 7304 из 9200 авторов научного сообщества физиков HEP относятся к одному связному компоненту. Временной характер цитирования указывает на быстрое понимание и использование соответствующих новых работ. Перколяционный переход, являясь индикатором внезапных концептуальных изменений в сетях цитирования, позволяет выявлять и связывать статьи в исследовательскую схему, составляющую кластер новых идей или теорий.

- Выведены интегральные соотношения, которые позволяют оценить вероятностные характеристики безопасности обработки информации при выполнении функциональных задач в различных сценариях атак на цифровые подстанции, а также при использовании различных технологий защиты от подобных угроз.

- Показано, что технология защиты c детерминированной частотой диагностики системы может обеспечить требования заказчика к безопасности только при случайных и относительно редких вирусных атаках.

- Технологии защиты, учитывающие различные режимы работы обслуживающего персонала, могут обеспечить выполнение требований заказчика по вероятности безопасной обработки информации в заданный период времени и при преднамеренных атаках на цифровые подстанции.

Цели. Цель данного исследования заключается в создании аналитических методов для оценки вероятностных характеристик безопасности информационных и программных элементов цифровых подстанций. Эти методы направлены на обеспечение кибербезопасности в условиях различных сценариев воздействия вирусов.

Методы. Использованы методы, базирующиеся на теории надежности, теории случайных процессов и теории восстановления.

Результаты. Выведены интегральные соотношения, которые позволяют оценить вероятностные характеристики безопасности обработки информации при выполнении функциональных задач в различных сценариях атак на цифровые подстанции, а также при использовании различных технологий защиты от подобных угроз. Проведены численные исследования вероятности безопасной обработки информации при различной интенсивности атак и времени их активации с учетом частоты проведения диагностики системы обслуживающим персоналом и требований заказчика к безопасному функционированию системы в определенный период времени. Расчеты выполнены для различных технологий защиты от подобных атак на цифровые подстанции. Показано, что технология защиты c детерминированной частотой диагностики системы может обеспечить требования заказчика к безопасности только при случайных и относительно редких вирусных атаках. Технологии защиты, учитывающие различные режимы работы обслуживающего персонала, могут обеспечить выполнение требований заказчика по вероятности безопасной обработки информации в заданный период времени и при преднамеренных атаках на цифровые подстанции.

Выводы. Рассмотренные технологии защиты информации от атак на цифровые подстанции могут обеспечить необходимый уровень безопасности функционирования информационной системы для всех видов угроз при условии увеличения частоты диагностики системы с 2 раз в 1 ч до не реже 1 раза в 25 мин. Это подчеркивает важность активной мониторинговой политики в условиях постоянно меняющейся среды атак для цифровых подстанций.

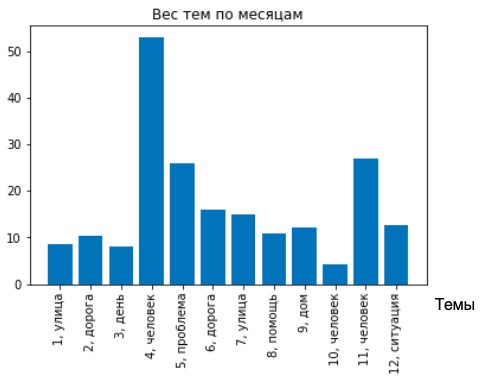

- Цель работы – разработка и экспериментальная проверка набора алгоритмов тематической модели для автоматического определения основных тем обмена информацией и типичных сообщений, иллюстрирующих эти темы.

- Построена тематическая модель, в которой найденные кластеры с предъявлением их типичных представителей и текущего веса могут помочь человеку в принятии решений в соответствии с тематикой этих наиболее важных сообщений.

- Предлагаемый алгоритм тематического моделирования позволяет автоматически выявлять наиболее важные темы в текущем общении, показывает посты, служащие индикаторами этих тем, что позволяет существенно упростить решение задачи.

Цели. Работа посвящена тематическому моделированию коротких сообщений, поступающих посредством социальных сетей или другим способом в виде серии. Такая задача возникает в системах работы с населением в государственных и муниципальных структурах, в центрах опроса общественного мнения, а также в системах обслуживания клиентов и маркетинговых подразделениях. Цель работы – разработка и экспериментальная проверка набора алгоритмов тематической модели для автоматического определения основных тем обмена информацией и типичных сообщений, иллюстрирующих эти темы.

Методы. Используются методы переменных статистических распределений, примененных к статистике коллокаций, и подходы, характерные для решения задач тематического моделирования коротких текстов, но в применении к следующим друг за другом сообщениям. Таким образом, задачи онлайнового машинного обучения и тематического моделирования рассматриваются в совокупности.

Результаты. Рассмотрено построение тематической модели, в которой найденные кластеры с предъявлением их типичных представителей и текущего веса могут помочь человеку в принятии решений в соответствии с тематикой этих наиболее важных сообщений. Предложенный метод был экспериментально протестирован на корпусе реальных сообщений. Результаты тематического моделирования (построенные тематические модели) согласуются с результатами, полученными вручную: выбранные сообщения, иллюстрирующие проблемные темы с наибольшим весом, являются таковыми и с точки зрения экспертов.

Выводы. Предлагаемый алгоритм тематического моделирования позволяет автоматически выявлять наиболее важные темы в текущем общении, показывает посты, служащие индикаторами этих тем, что позволяет существенно упростить решение задачи.

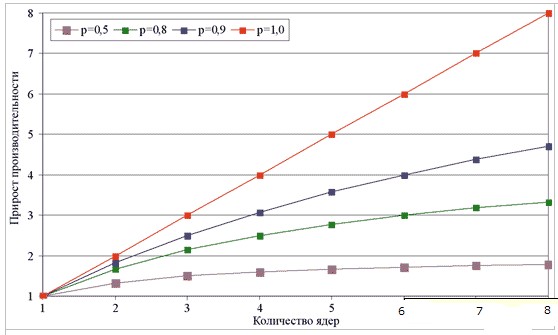

- Проведен технико-экономический анализ вычислительных модулей или серверов на базе микропроцессоров класса Xeon (Intel, США) и им подобных.

- Приведен обзор подклассов микропроцессоров с указанием основных областей их использования, а также вариантов организации серверов и их основных составляющих.

- Серверы, объединенные в вычислительные системы класса warehouse scale computer, должны непрерывно функционировать в режиме 24/7 в течение длительного времени.

- Это требует разработки методик оценки надежности таких систем, включающих резервные элементы, по отношению к отказам аппаратуры и программного обеспечения, а также методик прогнозирования отказов и мер борьбы с их последствиями.

Цели. Целью работы является технико-экономический анализ серверов как вычислительных модулей вычислительных систем (ВС) класса WSC (warehouse scale computer).

Методы. Основные результаты работы получены с использованием методов математического анализа и моделирования.

Результаты. Проведен технико-экономический анализ вычислительных модулей или серверов на базе микропроцессоров класса Xeon (Intel, США) и им подобных. Приведен обзор подклассов микропроцессоров с указанием основных областей их использования, а также вариантов организации серверов и их основных составляющих. Надежность – комплексное свойство, которое, в зависимости от назначения объекта и условий его применения, может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. Для обеспечения максимальной надежности сервера используют как резервирующие элементы – массивы дисков и блоков питания, так и резервные серверы, и специальные решения: использование горячей замены и подключения, методы повышения надежности оперативной памяти Error Checking and Correction для коррекции ошибок модулей оперативной памяти, контроль температурных режимов отсеков сервера.

Выводы. Проведенный обзор вариантов организации серверов и их основных составляющих позволяет сделать вывод о достаточно высокой надежности их функционирования. От серверов, объединенных в ВС класса WSC, как от системы, требуется непрерывность функционирования в режиме 24/7 в течение длительного времени. Это требует разработки методик оценки надежности таких высоконадежных систем, включающих резервные элементы, по отношению к отказам аппаратуры и программного обеспечения, а также методик прогнозирования отказов и мер борьбы с их последствиями.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

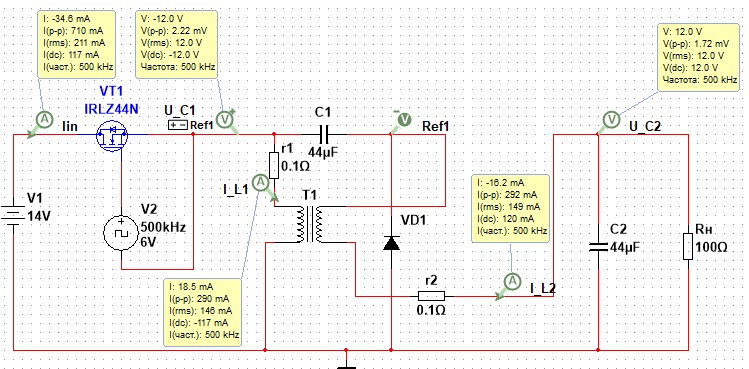

- С помощью системы автоматизированного проектирования Multisim проведено моделирование Zeta-преобразователя со связанными дросселями, в ходе которого получены нагрузочные и передаточные характеристики преобразователя, показывающие зависимости токов, протекающих в связанных дросселях, и напряжений на конденсаторах от входного напряжения, а также зависимость выходного напряжения от тока нагрузки.

- Предложенный метод проектирования позволяет рассчитать номиналы элементов Zeta-топологии как с учетом индуктивной связи дросселей, так и без него.

- Кроме того, с помощью данного метода возможно рассчитать постоянные значения и пульсации токов дросселей и напряжений на конденсаторах.

Цели. Цели работы – разработка нового метода проектирования DC/DC-преобразователей, построенных по топологии Zeta с возможным учетом магнитной связи дросселей, проведение расчетов по предложенной методике номиналов дросселей и конденсаторов Zeta-преобразователя с индуктивно связанными дросселями и проверка достоверности предельной непрерывной математической модели и метода проектирования, основанного на ней, с помощью SPIСE-моделирования в системе автоматизированного проектирования Multisim.

Методы. Поставленные задачи решены при помощи аналитического анализа предельной непрерывной математической модели. Предложенным методом выполнен расчет номиналов связанных дросселей и конденсаторов преобразователя.

Результаты. С помощью системы автоматизированного проектирования Multisim проведено моделирование Zeta-преобразователя со связанными дросселями, в ходе которого получены нагрузочные и передаточные характеристики преобразователя, показывающие зависимости токов, протекающих в связанных дросселях, и напряжений на конденсаторах от входного напряжения, а также зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Показано, что представленный метод проектирования достоверен и полностью соответствует результатам моделирования. Установлена корреляция передаточных и нагрузочных характеристик токов и напряжений, полученных моделированием и расчетным путем. Отличия рассчитанных с помощью предельной непрерывной математической модели значений от результатов моделирования в системе автоматизированного проектирования Multisim сопоставимы с погрешностью измерений.

Выводы. Предложенный метод проектирования позволяет рассчитать номиналы элементов Zeta-топологии как с учетом индуктивной связи дросселей, так и без него. Кроме того, с помощью данного метода возможно рассчитать постоянные значения и пульсации токов дросселей и напряжений на конденсаторах. Приведенный в статье метод проектирования DC/DC-преобразователей можно использовать как для предварительного оценочного расчета, так и для более детального расчета с анализом работы устройства при различных входных напряжениях и сопротивлениях нагрузки.

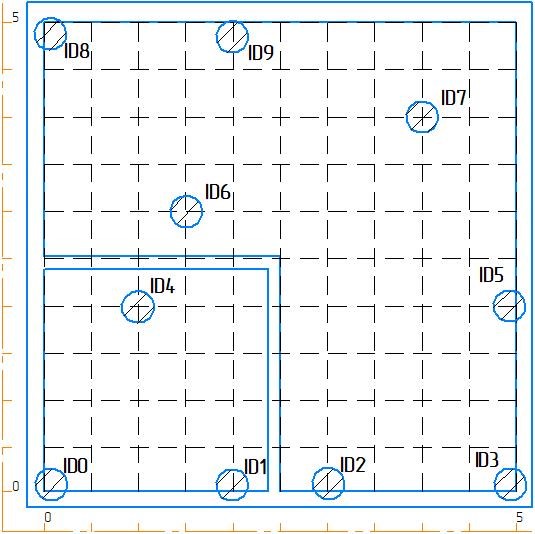

- Усовершенствован метод повышения точности локального позиционирования путем учета препятствий, известных на этапе проектирования системы, за счет автоматизации этапа подготовки информации о группировке станций.

- Разработаны критерии автогруппировки станций и универсальный алгоритм разбиения станций на группы, позволяющий в автоматизированном режиме подготовить минимально необходимые начальные данные для программы, реализующей алгоритм позиционирования в зоне неоднородной радиопрозрачности.

Цели. Актуальной проблемой систем локального позиционирования при отсутствии доступа к глобальным навигационным спутниковым системам является низкая точность позиционирования, связанная, как правило, с неравномерным покрытием рабочей зоны в связи с ее геометрическими особенностями или наличием в ее пределах массивных препятствий и стен. Обычно эта проблема решается путем размещения в рабочей зоне избыточного числа базовых станций системы позиционирования. Подобный подход порождает высокую стоимость таких систем, что в свою очередь препятствует их распространению. Поэтому исследования и разработки, направленные на повышение точности локальных систем позиционирования при использовании минимального числа станций, имеют большую актуальность. Ранее автором был предложен метод повышения точности локального позиционирования путем учета препятствий, известных на этапе проектирования системы. Учет таких препятствий при расчете местоположения реализуется за счет механизма предварительного разбиения радиомаяков на группы и выделения опорных станций этих групп среди базовых станций. Целью работы является усовершенствование этого алгоритма за счет автоматизации этапа подготовки информации о группировке станций.

Методы. Использован метод компьютерного моделирования для подтверждения работоспособности алгоритма разбиения станций системы позиционирования на пересекающиеся группы.

Результаты. Разработаны критерии автогруппировки станций и универсальный алгоритм разбиения станций на группы, позволяющий в автоматизированном режиме подготовить минимально необходимые начальные данные для программы, реализующей алгоритм позиционирования в зоне неоднородной радиопрозрачности.

Выводы. Моделирование предложенного алгоритма подтвердило его работоспособность. Полученные результаты могут использоваться как существенное дополнение к предложенному ранее алгоритму учета препятствий при расчете расстояний до базовых станций.

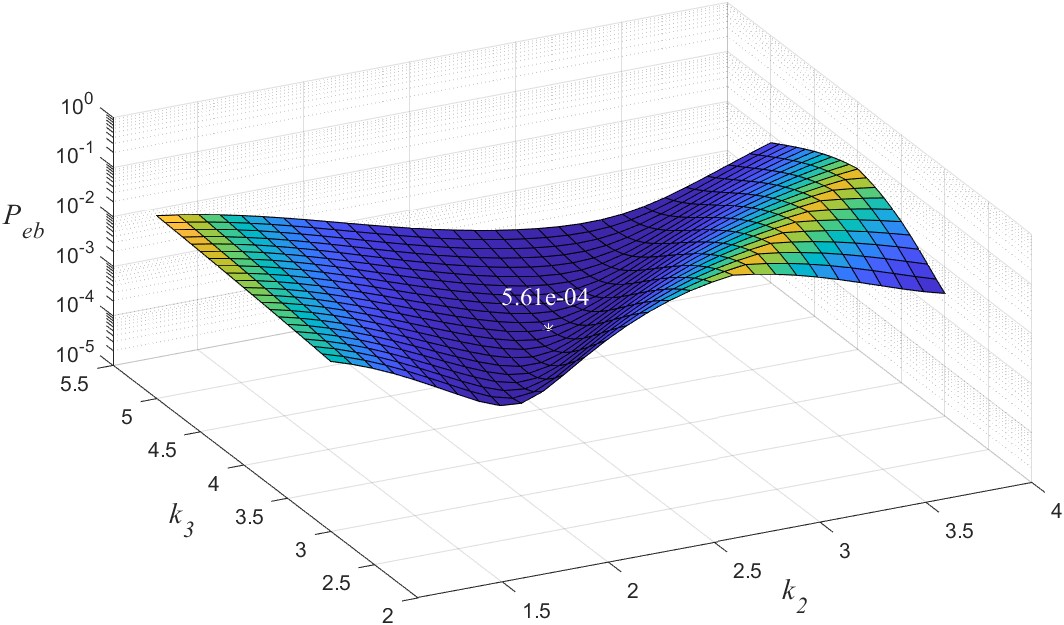

- Многопозиционная амплитудно-фазовая манипуляция (АФМ) с кольцевой формой сигнальных созвездий является одним из наиболее эффективных способов передачи дискретной информации в спутниковых системах.

- Рассмотрены способы и проведена оптимизация созвездий кольцевой формы сигналов 16-АФМ и 32-АФМ изменением распределения точек по радиусу и фазе для случая, когда в канале связи наряду с шумовой присутствуют помехи нефлуктуационного вида: частотно-манипулированная, ретранслированная, фазоманипулированная, гармоническая.

- Определены наилучшие созвездия 16-АФМ и 32-АФМ, обеспечивающие минимум вероятности битовой ошибки.

Цели. Многопозиционная амплитудно-фазовая манипуляция (АФМ) с кольцевой формой сигнальных созвездий является одним из наиболее эффективных способов передачи дискретной информации в спутниковых системах. Применение АФМ регламентируется несколькими стандартами, основными из которых являются DVB-S2 и VSAT. Они определяют параметры модуляции, а также параметры сигнальных созвездий. Цель статьи – определение наилучших созвездий 16-АФМ и 32-АФМ, обеспечивающих минимум вероятности битовой ошибки для случаев, когда в канале связи наряду с шумовой присутствуют помехи нефлуктуационного вида.

Методы. Использованы методы статистической радиотехники, теории оптимального приема сигналов и компьютерного моделирования.

Результаты. Рассмотрены способы и проведена оптимизация созвездий кольцевой формы сигналов 16-АФМ и 32-АФМ изменением распределения точек по радиусу и фазе для случая, когда в канале связи наряду с шумовой присутствуют помехи нефлуктуационного вида: частотно-манипулированная, ретранслированная, фазоманипулированная, гармоническая. Определены наилучшие созвездия 16-АФМ и 32-АФМ, обеспечивающие минимум вероятности битовой ошибки.

Выводы. Для улучшения качества связи в системах передачи информации при наличии нефлуктуационных помех можно использовать существующие созвездия 16-АФМ (4, 12) и 32-АФМ (4, 12, 16) с изменением соотношений между радиусами окружностей 2.5 для 16-АФМ и 2.5/3.9 для 32-АФМ. За счет более эффективного использования мощности сигнала применение созвездий с точкой с нулевой амплитудой для 16-АФМ позволяет добиться увеличения помехоустойчивости приема. Например, в случае применения созвездия (1, 5, 10) энергетический выигрыш по сравнению со стандартным созвездием (4, 12) может достигать 1 дБ.

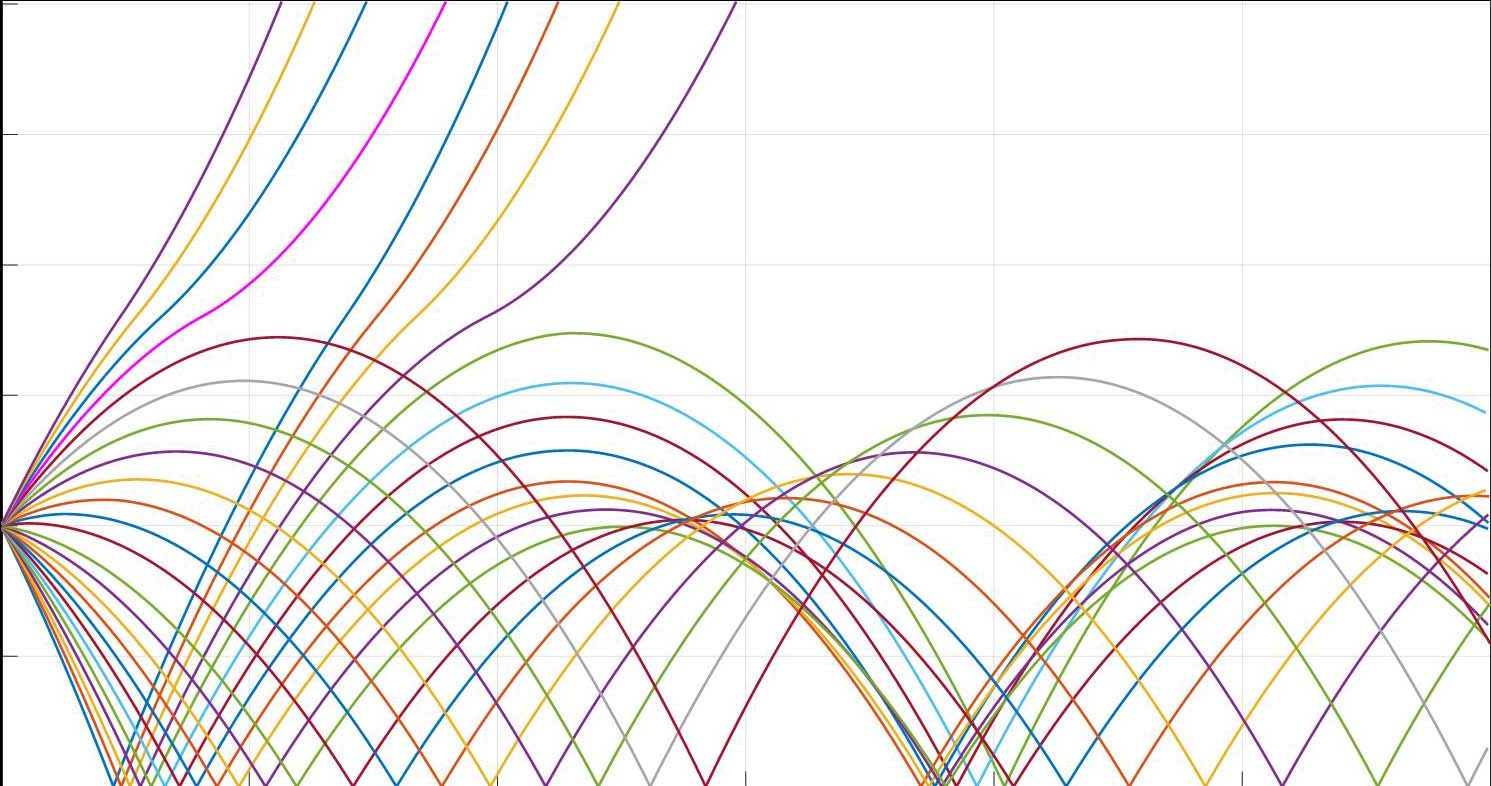

- Рассмотрены типичные случаи возникновения тропосферного волновода на основе модифицированного показателя преломления.

- Получены графики вероятности битовых ошибок после прохождения сигнала по тропосферному волноводу для кольцевых и сферических решетки из направленных антенных элементов.

- Сделан вывод, что дальность связи в диапазоне сантиметровых волн увеличивается с помощью цифровых антенных решеток.

- Установлено, что кольцевая антенная решетка позволяет получить самые низкие значения вероятности битовой ошибки при приеме дискретных радиосигналов в тропосферном волноводе.

Цели. Прохождение радиолуча в слоях атмосферы зависит от показателя преломления и характера его вертикального изменения. В связи с этим могут возникнуть условия, когда радиолучи на малых высотах будут распространяться волноводным образом. При этом происходит затухание сигнала с отличающимися угловыми координатами по углу места. Целью работы является исследование на основе моделирования алгоритмов работы цифровых антенных решеток (ЦАР) для повышения дальности и надежности радиосвязи в условиях тропосферного волновода. Основными преимуществами ЦАР являются высокий коэффициент усиления и управляемость формы диаграммы направленности. При этом необходимо воспользоваться методами моделирования распространения луча в слоях тропосферы для оценки работы алгоритмов оценки угловых координат со сверхразрешением с последующим диаграммообразованием.

Методы. В работе используется аппарат параболических уравнений для оценки коэффициента затуханий радиоволн сантиметрового диапазона, а также алгоритм трассировки лучей через тропосферный волновод для оценки фаз в раскрыве антенн ЦАР. В этом случае будет достоверно сформирована пространственная корреляционная матрица, являющаяся основой для вычисления координат со сверхразрешением (метод MUSIC) и вектора весовых коэффициентов (алгоритм максимизации отношения сигнал/помеха + шум).

Результаты. Рассмотрены типичные случаи возникновения тропосферного волновода на основе модифицированного показателя преломления. Получены графики вероятности битовых ошибок после прохождения сигнала по тропосферному волноводу при разной геометрии антенных решеток. Рассмотрены кольцевые и сферические решетки из направленных антенных элементов.

Выводы. Проведенные численные исследования позволяют сделать вывод, что дальность связи в диапазоне сантиметровых волн увеличивается с помощью ЦАР. Кроме того, установлено, что кольцевая антенная решетка позволяет получить самые низкие значения вероятности битовой ошибки при приеме дискретных радиосигналов в тропосферном волноводе.

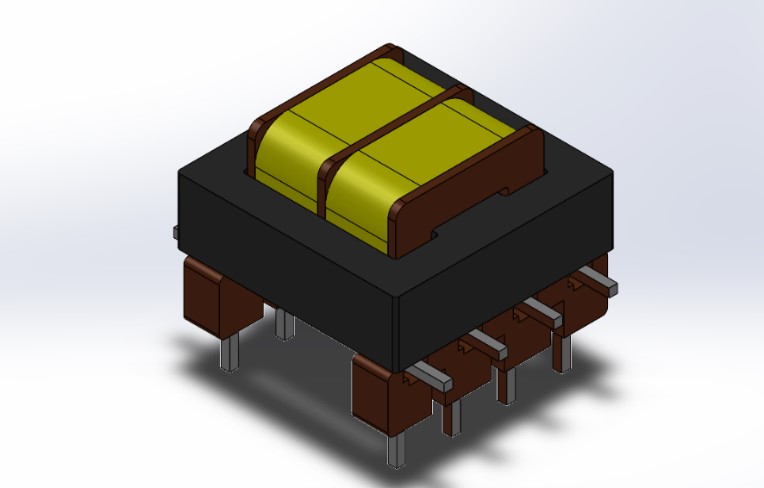

- Описан метод разработки источников вторичного электропитания, разработаны источники питания накала и смещения для пролетного многолучевого клистрона.

- Представлен метод расчета и апробирована конструкция обмоток трансформатора, позволяющие отказаться от использования дросселей как отдельных элементов путем их интеграции внутри одной магнитной системы и обеспечить развязку по высокому потенциалу вторичной обмотки.

- Проведены испытания источника питания в составе комплексного испытательного моделирующего стенда, получены осциллограммы основных параметров.

- Показана работа источника питания в режиме переключения при нулевом напряжении для минимального, номинального и максимального входного напряжения в области с индуктивным сопротивлением контура, когда фаза напряжения опережает фазу тока.

Цели. Постоянно растущие требования к техническим параметрам радиопередающих сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств вызывают необходимость искать способы повышения их эффективности и надежности, а также уменьшения массогабаритных показателей. Эти требования в значительной мере касаются источников вторичного электропитания. Целью данной работы является разработка источников вторичного электропитания цепей накала и смещения для пролетного многолучевого клистрона, способных работать под высоким потенциалом катода клистрона и обеспечивать стабильное напряжение во всех рабочих режимах.

Методы. Для расчета параметров резонансного контура использован метод аппроксимации первой гармоники.

Результаты. Описан метод разработки источников вторичного электропитания, разработаны источники питания накала и смещения для пролетного многолучевого клистрона. Представлен метод расчета и апробирована конструкция обмоток трансформатора, позволяющие отказаться от использования дросселей как отдельных элементов путем их интеграции внутри одной магнитной системы и обеспечить развязку по высокому потенциалу вторичной обмотки. Проведены испытания источника питания в составе комплексного испытательного моделирующего стенда, получены осциллограммы основных параметров. Показана работа источника питания в режиме переключения при нулевом напряжении для минимального, номинального и максимального входного напряжения в области с индуктивным сопротивлением контура, когда фаза напряжения опережает фазу тока.

Выводы. Коэффициенты полезного действия источников накала и смещения составили 85% и 92% соответственно. Разработанные источники имеют меньшие габариты по сравнению с трансформаторными аналогами и позволяют поддерживать стабильное выходное напряжение при изменении входного напряжения, а использование метода плавного пуска позволит продлить срок службы клистрона.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

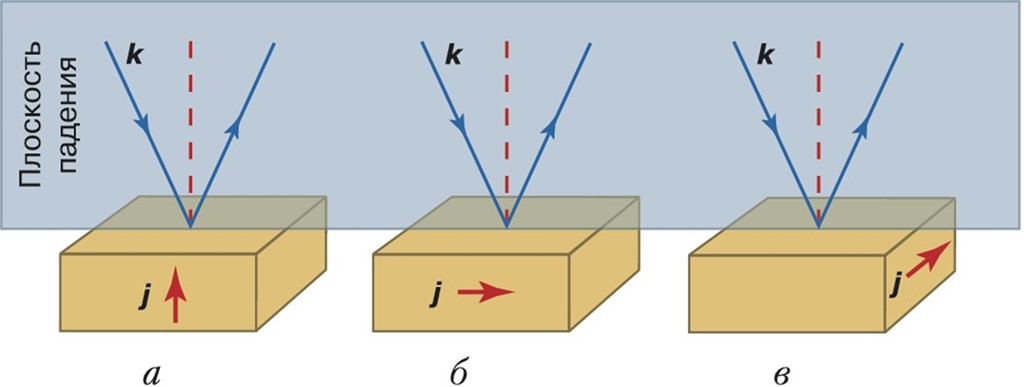

- Изучены экспериментальные спектры экваториального эффекта Керра в нанокомпозитах Cox(CoO)1−x и в рамках компьютерного моделирования получены спектры эффекта Керра в диапазоне 1.5–3.0 эВ.

- Установлены оптимальные параметры исследуемого образца: форм-фактор, средний размер гранул, коэффициент аномального эффекта Холла.

- Описанный подход позволяет бесконтактным и неразрушимым способом изучать магнитооптические свойства перспективных наноматериалов.

Цели. Целью работы является получение и исследование спектров магнитооптического экваториального эффекта Керра (ЭЭК) в нанокомпозитах Cox(CoO)1−x, сравнение полученных результатов с экспериментальными данными, выявление их особенностей. Подобные исследования являются, безусловно, важными, как с фундаментальной точки зрения, так и с практической, т.к. магнитооптическая спектроскопия – метод неразрушающего контроля и исследования широкого класса наноструктур с перспективными и интересными свойствами.

Методы. Для достижения поставленной цели применялось компьютерное моделирование в рамках перспективного метода эффективной среды – приближения Бруггемана, согласно которому исследуемая структура заменяется средой с эффективными свойствами.

Результаты. Изучены экспериментальные спектры ЭЭК и в рамках компьютерного моделирования получены спектры эффекта Керра в диапазоне 1.5–3.0 эВ. При этом моделирование проводилось двумя способами: без учета и с учетом квазиклассического размерного эффекта. Конечным результатом стало сопоставление модельных и экспериментальных спектров эффекта Керра, где было показано влияние размерных эффектов на вид спектров ЭЭК. Достоверность методик хорошо подтверждается сравнением полученных результатов с эмпирическими данными, а ценность полученных результатов обусловлена тем, что все рассчитанные параметры обсуждаемого нанокомпозита и форма спектральных зависимостей ЭЭК хорошо согласуются с результатами наблюдений.

Выводы. В рамках компьютерного моделирования установлены оптимальные параметры исследуемого образца: форм-фактор, средний размер гранул, коэффициент аномального эффекта Холла. Описанный подход позволяет бесконтактным и неразрушимым способом изучать магнитооптические свойства перспективных наноматериалов, а полученные результаты являются важными при создании новых типов устройств, а также элементов электроники и наноэлектроники.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

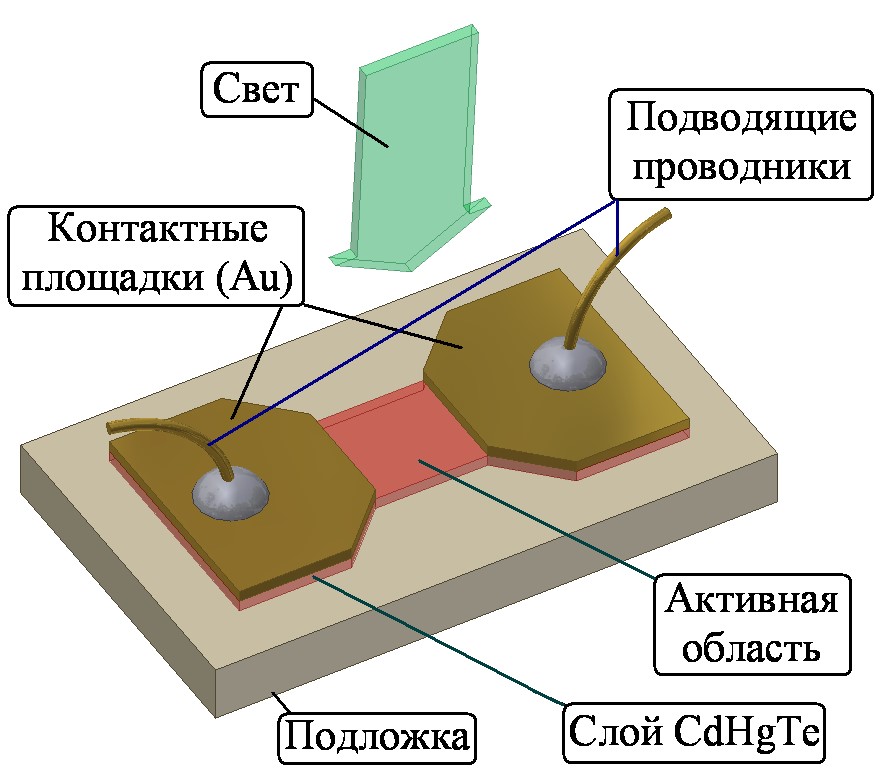

- Разработан электронный блок, предназначенного для совместной работы с кадмий-ртуть-теллуровым фотоприемником, охлаждаемым жидким азотом и исследованы его шумовые свойства.

- Измерены спектры плотности шума первого каскада (ADA4898-2), второго каскада (AD8034) и источников тока смещения (AD8397 и LT3009). Обнаружено, что спектральная плотность шумов входа операционного усилителя ADA4898-2 сравнима с найквистовым (термодинамически ожидаемым) шумом резистора 20–100 Ом, соответствующего сопротивлению светочувствительного элемента. Это означает, что выбранный операционный усилитель идеально подходит для решения обсуждаемой технической задачи.

- Показано, что спектральная плотность шумов электронных компонентов, приведенная ко входу устройства, в несколько раз ниже плотности шумов использованного фотоприемника.

Цели. Фоторезисторы на основе твердого раствора кадмий-ртуть-теллур (КРТ) применяются в инфракрасной (ИК) технике более 60 лет и в зависимости от композиции Hg1−xCdxTe имеют диапазон чувствительности в области длин волн от 1 до 15 мкм. Сопротивление светочувствительных КРТ-элементов составляет (в зависимости от площади) десятки Ом, и термодинамически ожидаемый шум Найквиста составляет менее 1 нВ/√Гц для такого резистора. Современные полупроводниковые технологии обеспечивают высокое качество как фотоприемных устройств, так и входных каскадов микросхем для усиления сигнала с них. Целью работы является исследование шумовых свойств разработанного электронного блока, предназначенного для совместной работы с КРТ-фотоприемником, охлаждаемым жидким азотом.

Методы. Для измерения и накопления шумовых спектров сигнала в диапазоне частот 0–1 МГц использована микропроцессорная плата аналогового ввода-вывода P25M производства Innovative, Inc. (США). Плата, на которой имеются четыре 16-битовых аналого-цифровых преобразователя с частотой до 25 МГц, управляющая ими программируемая логическая интегральная схема Spartan-3, процессор TMS320C6713 и оперативная память, передает собранные цифровые данные в материнскую плату через общий для них слот PCI-X. Спектры принятых данных вычислялись с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье с последующим усреднением квадрата амплитуды для всех спектральных составляющих.

Результаты. Измерены спектры плотности шума первого каскада (ADA4898-2), второго каскада (AD8034) и источников тока смещения (AD8397 и LT3009). Обнаружено, что спектральная плотность шумов входа операционного усилителя ADA4898-2 сравнима с найквистовым (термодинамически ожидаемым) шумом резистора 20–100 Ом, соответствующего сопротивлению светочувствительного элемента. Это означает, что выбранный операционный усилитель идеально подходит для решения обсуждаемой технической задачи. Обнаружено также, что спектр шумов микросхем стабилизаторов напряжения и тока LT3009, ADR510 содержит заметную дрейфовую составляющую со спектральной плотностью вида 1/f α (f – частота, α ≈ 1).

Выводы. Показано, что спектральная плотность шумов электронных компонентов, приведенная ко входу устройства, в несколько раз ниже плотности шумов использованного фотоприемника.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

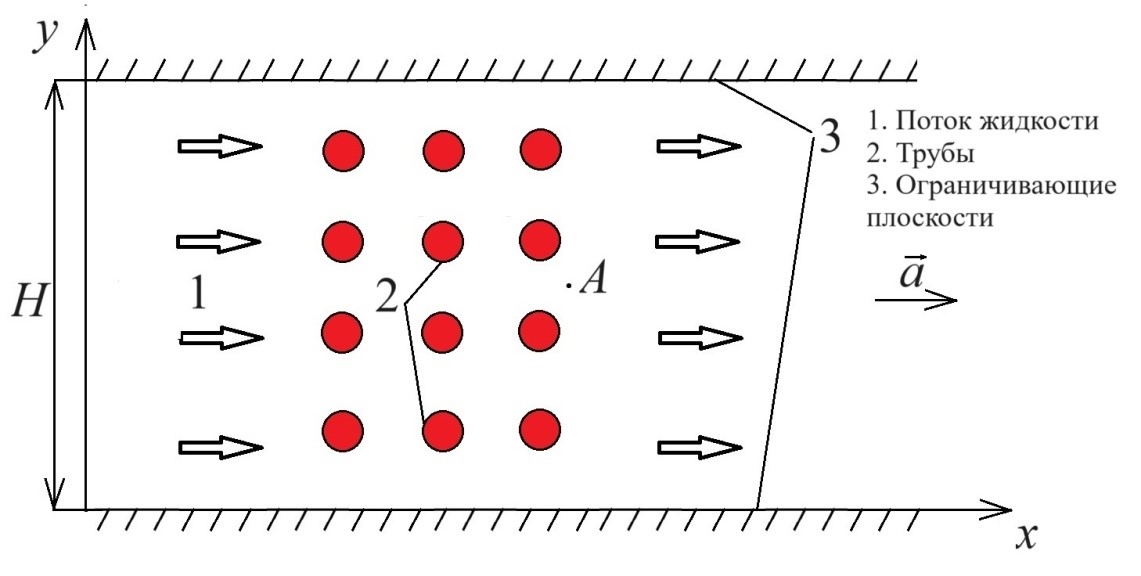

- Анализ интенсивности теплопередачи проведен для труб круглых и прямоугольных сечений. В случаях, когда поперечные сечения труб в теплообменнике являются вытянутыми вдоль некоторого направления, исследовано влияние расположения труб по отношению к набегающему потоку: длинной стороной вдоль потока или поперек его. Исследовано влияние на теплообмен выступов на поверхности труб.

- Сделан вывод о малом влиянии оребрения труб при ламинарном режиме протекания нагреваемой жидкости через пучок труб-теплоносителей. Наибольшее значение теплового потока наблюдалось для труб прямоугольного сечения, расположенных длинной стороной поперек потока, причем различие с данными, полученными для стандартных круглых труб, составило более 15%

Цели. В работе теплообменных аппаратов ключевую роль играет скорость теплопередачи в условиях ограниченного пространства. Форма сечения труб может повлиять на характеристики теплообмена. Хотя производство труб кругового сечения проще и обходится дешевле, теплообмен в аппаратах с трубами других поперечных сечений может происходить с большей скоростью, так, чтобы это давало экономические преимущества. Поэтому проведение математического моделирования гидродинамики и теплообмена в трубчатом теплообменном аппарате актуально и интересно как теоретически, так и с прикладной точки зрения.

Цель исследования – определение влияния формы сечения труб на интенсивность теплопередачи.

Методы. Численные исследования выполнены методом гидродинамики сглаженных частиц. Продемонстрированы возможности метода сглаженных частиц для решения задач промышленного теплообмена.

Результаты. Анализ интенсивности теплопередачи проведен для труб круглых и прямоугольных сечений. В случаях, когда поперечные сечения труб в теплообменнике являются вытянутыми вдоль некоторого направления, исследовано влияние расположения труб по отношению к набегающему потоку: длинной стороной вдоль потока или поперек его. Исследовано влияние на теплообмен выступов на поверхности труб. Проведен анализ обтекания труб с различными формами поперечных сечений. Выявлены особенности обтекания, найдены поля скоростей и температуры в объеме теплообменника. Найдены значения безразмерного теплового потока (числа Нуссельта) для каждого случая.

Выводы. Сделан вывод о малом влиянии оребрения труб при ламинарном режиме протекания нагреваемой жидкости через пучок труб-теплоносителей. Наибольшее значение теплового потока наблюдалось для труб прямоугольного сечения, расположенных длинной стороной поперек потока, причем различие с данными, полученными для стандартных круглых труб, составило более 15%.

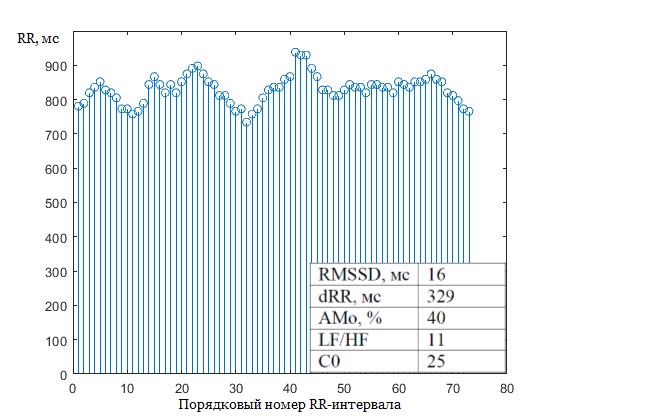

- Цель работы – выявление методом дискриминантного анализа параметров вариационной пульсометрии, которые обеспечивают наилучшее различение между здоровыми пациентами и пациентами с аритмией.

- Получены две дискриминантные функции: первая зависела от трех временных параметров; вторая, помимо временных, включала один спектральный и один автокорреляционный.

- Показано, что значения первой дискриминантной функции незначительно различаются у здоровых и больных пациентов, в то время как включение автокорреляционного и спектрального параметров в число аргументов дискриминантной функции обеспечивает выраженные и статистически значимые различия между пациентами двух групп.

Цели. Статья посвящена исследованию вариабельности сердечного ритма с помощью многофакторного дискриминантного анализа. Дискриминантный анализ является эффективным статистическим методом классификации, позволяющим разбивать объекты на группы исходя из различий между характеризующими эти объекты параметрами. Эффективность многофакторного дискриминантного анализа, который активно используется в медицине для диагностики сердечно-сосудистых патологий, обусловлена широким набором анализируемых параметров: статистических, спектральных и автокорреляционных. Цель работы – выявление методом дискриминантного анализа параметров вариационной пульсометрии, которые обеспечивают наилучшее различение между здоровыми пациентами и пациентами с аритмией.

Методы. В качестве исходных данных использовались длительности кардиоинтервалов пациентов возраста 63–72 лет, размещенные в открытой базе биомедицинских сигналов PhysioNet.org. При выборе аргументов дискриминантной функции преимущество отдавалось слабо коррелирующим между собой параметрам, имеющим нормальное распределение и различающимся у здоровых и больных пациентов. Статистическая значимость различий между параметрами двух групп проверялась с помощью t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна – Уитни.

Результаты. Получены две дискриминантные функции: первая зависела от трех временных параметров; вторая, помимо временных, включала один спектральный и один автокорреляционный. В обоих случаях были рассчитаны средние значения дискриминантной функции для здоровых и больных пациентов. Статистическая значимость различий средних значений дискриминантной функции в двух группах исследовалась с помощью t-критерия Стьюдента.

Выводы. Показано, что значения первой дискриминантной функции незначительно различаются у здоровых и больных пациентов, в то время как включение автокорреляционного и спектрального параметров в число аргументов дискриминантной функции обеспечивает выраженные и статистически значимые различия между пациентами двух групп. Тем самым продемонстрирована высокая значимость спектральных и автокорреляционных параметров в диагностике аритмии.

ISSN 2500-316X (Online)