ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Авторами предложен способ автоматизации поиска юридической информации без необходимости использования большого количества размеченных данных или значительных вычислительных ресурсов.

- Произведен анализ возможности использования подхода к поиску юридических текстов на арабском языке с применением методов обработки естественного языка и неконтролируемой кластеризации.

- Предложенный подход решает проблемы работы с арабским юридическим текстом, такие как морфологическая сложность, двусмысленность и отсутствие стандартизированной терминологии.

- Подход обеспечивает точность поиска – 87% и полноту поиска – 80%.

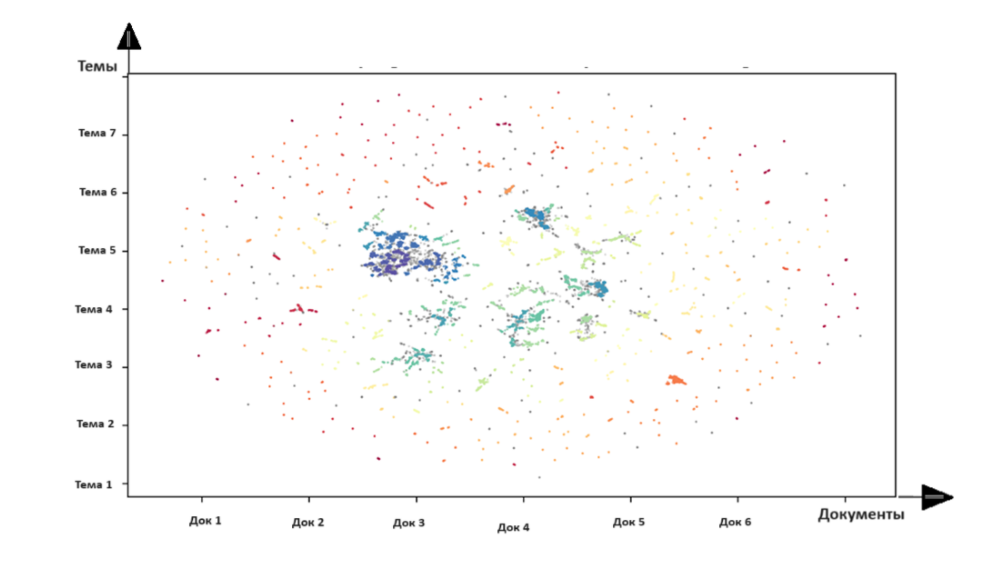

Цели. Поиск юридической информации, например, информации, связанной с различными юридическими вопросами, такими как наказание за преступления, является сложной задачей. Предлагаемый авторами подход может быть эффективным и действенным способом автоматизации поиска юридической информации без необходимости использования большого количества размеченных данных или значительных вычислительных ресурсов. Целью статьи является анализ возможности использования подхода к поиску документов в контексте юридических текстов на арабском языке, с применением методов обработки естественного языка и неконтролируемой кластеризации.

Методы. Использован подход Top2Vec – алгоритм моделирования темы, который создает вложения документов на основе семантического контекста, чтобы группировать юридические тексты на арабском языке в соответствующие темы. Использован алгоритм кластеризации на основе плотности для определения подтем внутри каждого кластера. Решаются проблемы работы с арабским юридическим текстом, такие как морфологическая сложность, двусмысленность и отсутствие стандартизированной терминологии. Предложен конвейер предварительной обработки, включающий в себя токенизацию, нормализацию, выделение корней и удаление стоп-слов.

Результаты. Результаты оценки подхода с использованием набора данных юридических текстов на арабском языке, основанного на ключевых словах, показали его эффективность и превосходство с точки зрения точности и запоминаемости. Предлагаемый подход обеспечивает точность поиска – 87% и полноту поиска – 80%. Применение этого подхода может значительно улучшить поиск юридических документов, сделав его более быстрым и точным.

Выводы. Предложенный подход может быть ценным инструментом для юристов и исследователей, которым необходимо ориентироваться в обширном и сложном ландшафте арабской юридической информации, повышая эффективность и точность ее поиска.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Представлен простой метод вычисления мягких оценок битов в демодуляторе М-ичных сигналов c квадратурной амплитудной модуляцией, где М является четной степенью двойки.

- Использование кодирования с мягкими решениями демодулятора значительно улучшает помехоустойчивость приема сигнала на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением, позволяя эффективно бороться с узкополосными помехами.

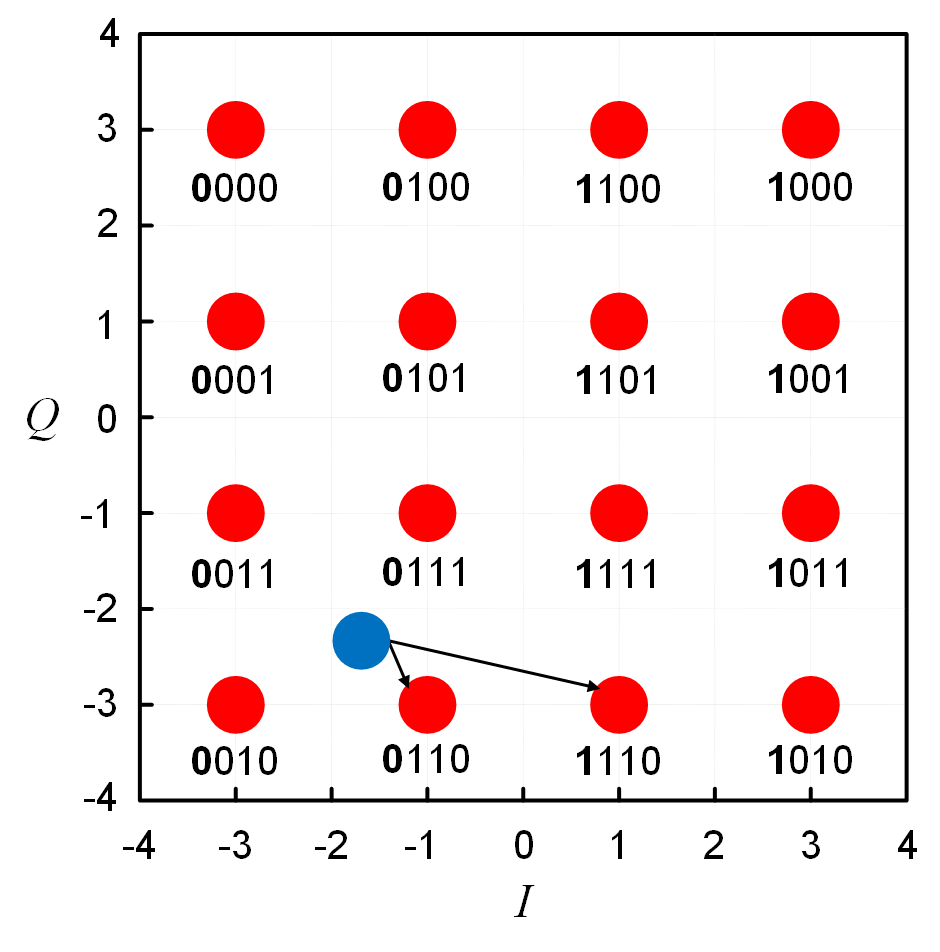

Цели. Целью работы является исследование помехоустойчивости передачи цифровой информации в системах на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) и квадратурной амплитудной модуляцией (quadrature amplitude modulation, QAM) поднесущих в присутствии узкополосной помехи. В качестве способа борьбы с этой помехой исследовано применение демодулятора с мягкими выходами и последующее декодирование используемых в системе сверточного кода и кода LDPC (low-density parity-check code).

Методы. Представленные в статье результаты получены с использованием методов статистической радиотехники, математической статистики, теории кодирования и компьютерного моделирования.

Результаты. Представлен простой метод вычисления мягких оценок битов в демодуляторе М-ичных сигналов QAM, где М является четной степенью двойки. Получен большой объем численных результатов, показывающих зависимость вероятности ошибки на бит передаваемой информации от кратности М, от отношений сигнал/шум, сигнал/узкополосная помеха, от скорости кодов.

Выводы. Из полученных результатов можно сделать вывод, что использование кодирования с мягкими решениями демодулятора значительно улучшает помехоустойчивость приема OFDM-сигнала, позволяя эффективно бороться с узкополосными помехами. Кодирование LDPC показывает превосходство над сверточным кодированием в повышении помехоустойчивости приема сигнала OFDM как в отсутствие узкополосных помех, так и при их наличии. Наряду с использованием в системах QAM-OFDM, предложенный простой метод демодуляции сигналов QAM с мягкими решениями может применяться в любых системах беспроводной связи, использующих М-позиционные сигналы QAM, у которых М представляет собой число 2 в четной степени.

- Проведен анализ помехоустойчивости когерентного приема сигналов с многопозиционной частотной манипуляцией (М-ЧМ) на фоне ретранслированной помехи.

- Показано, что воздействие ретранслированной помехи приводит к снижению помехоустойчивости приема сигналов М-ЧМ, которое тем больше, чем выше интенсивность помехи.

- Наличие помехи с относительной интенсивностью 0.5 вызывает энергетические потери от 4 до 6 дБ в зависимости от позиционности. При М > 4 сигналы М-ЧМ значительно выигрывают в помехоустойчивости у сигналов с многопозиционной фазовой, квадратурной амплитудной и амплитудно-фазовой манипуляцией.

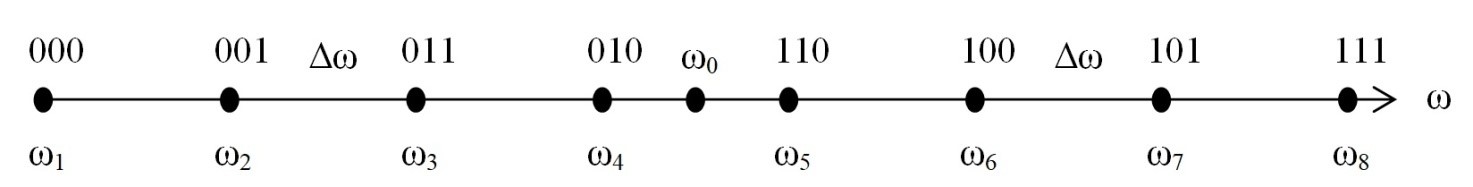

Цели. Радиотехнические системы передачи информации широко применяются в роботизированных комплексах для использования военными и гражданскими службами. При попадании такого комплекса в сложную окружающую среду, в которой возникает большое количество ретранслированных помех, например, при попадании комплекса под завал, в железобетонные трубы или различные коммунальные объекты, связь с командным пунктом может быть потеряна. Задача поддержания надежной связи в сложных условиях распространения радиоволн является весьма актуальной. В области телекоммуникаций широко используются многопозиционные виды модуляции, которые, несмотря на их хорошие спектральные характеристики, обеспечивают невысокую помехоустойчивость в условиях нефлуктуационных помех, особенно в случае ретранслированных помех. Представляется целесообразным исследовать возможность применения сигналов с многопозиционной частотной манипуляцией (М-ЧМ) в радиосистемах со сложной помеховой обстановкой. Целью работы является анализ помехоустойчивости когерентного приема сигналов М-ЧМ на фоне ретранслированной помехи.

Методы. Использованы методы статистической радиотехники, теории оптимального приема сигналов и математического моделирования.

Результаты. Приведена модель сигнала М-ЧМ и ретранслированной помехи. Получены статистические параметры распределений случайных процессов в многоканальном когерентном приемнике сигналов М-ЧМ на фоне ретранслированной помехи. На этой основе рассчитана вероятность битовой ошибки при приеме сигналов М-ЧМ разной позиционности М на фоне ретранслированной помехи с различной интенсивностью.

Выводы. Показано, что воздействие ретранслированной помехи приводит к снижению помехоустойчивости приема сигналов М-ЧМ, которое тем больше, чем выше интенсивность помехи. С возрастанием позиционности сигналов М-ЧМ при небольшой интенсивности ретранслированной помехи помехоустойчивость приема значительно улучшается, но помеха большой интенсивности сильно увеличивает вероятность битовой ошибки. Наличие помехи с относительной интенсивностью 0.5 вызывает энергетические потери от 4 до 6 дБ в зависимости от позиционности. При М > 4 сигналы М-ЧМ значительно выигрывают в помехоустойчивости у сигналов с многопозиционной фазовой, квадратурной амплитудной и амплитудно-фазовой манипуляцией.

- Предложен метод ограничения с дополнительным сигналом при передаче мультиплексированного сигнала с ортогональным частотным разделением каналов в канале с белым гауссовским шумом, обеспечивающий компенсацию потерь информации, обусловленных ограничениями уровня сигнала в канале передачи.

- Установлено, что увеличение уровня ограничения увеличивает величину пик-фактора, а при изменении числа дополнительных сигналов пик-фактор изменяется незначительно.

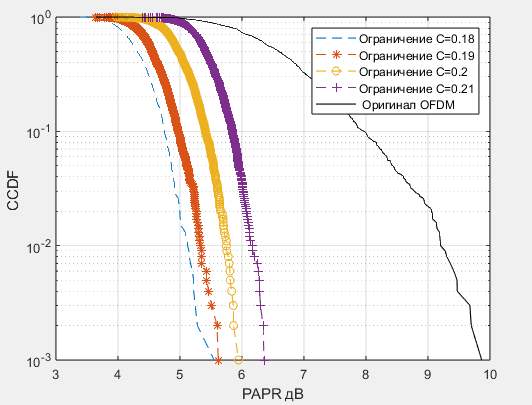

Цели. Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) стало стандартом для различных систем беспроводной связи с высокой скоростью передачи данных благодаря нескольким преимуществам, одним из которых является эффективное использование полосы частот. Главным недостатком OFDM является высокое значение отношения пиковой мощности к средней мощности – пик-фактору, на что указывает повышение частоты битовых ошибок из-за нелинейности усилителя мощности. Цель статьи – оценка возможности снижения значения пик-фактора с помощью разработанного авторами метода ограничения с дополнительным сигналом компенсации в канале с белым гауссовским шумом и анализ его основных параметров.

Методы. Использованы методы статистической радиотехники, теории оптимального приема сигналов и компьютерного моделирования.

Результаты. Проведен анализ влияния уровня ограничения сигнала OFDM и числа дополнительных сигналов при использовании метода ограничения с дополнительным сигналом компенсации на качество (уменьшение потерь при передаче) сигнала OFDM. Получены результаты, показывающие снижение величины пик-фактора OFDM-сигнала, и зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум при фиксированных значениях ограничения и числа дополнительных сигналов в канале с белым гауссовским шумом.

Выводы. Предложен метод ограничения с дополнительным сигналом при передаче OFDM-сигнала в канале с белым гауссовским шумом, обеспечивающий компенсацию потерь информации, обусловленных ограничениями уровня сигнала в канале передачи. Установлено, что увеличение уровня ограничения увеличивает величину пик-фактора, а при изменении числа дополнительных сигналов пик-фактор изменяется незначительно. Для эффективной реализации метода ограничения с дополнительным сигналом компенсации необходимо выбирать параметры уровня ограничения порогового значения и число дополнительных сигналов в зависимости от прогнозируемого отношения сигнал/шум в системе.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

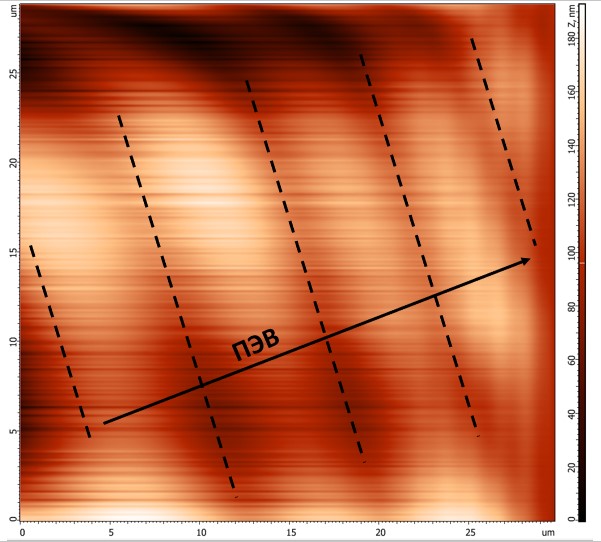

- Исследовано влияния обработки поверхностными электромагнитными волнами (ПЭВ) тонких проводящих пленок на основе оксидов индия и олова (indium tin oxides, ITO) с лазерно-осажденными одностенными углеродными нанотрубками (УНТ) на рефрактивные свойства, оценка эффективной толщины слоя лазерно-осажденных УНТ до и после ПЭВ-обработки.

- Показано, что для тонких пленок на основе ITO с лазерно-осажденными УНТ доступен метод ПЭВ-обработки, которая позволяет сохранить просветляющие свойства УНТ и обеспечивает прецизионное снижение толщины композитной структуры.

- Указанные возможности позволяют использовать исследуемые модификации ITO в задачах оптической электроники, микрофлюидики и биомедицины.

Цели. Цель работы – исследование влияния обработки поверхностными электромагнитными волнами (ПЭВ) тонких проводящих пленок на основе оксидов индия и олова (indium tin oxides, ITO) с лазерно-осажденными одностенными углеродными нанотрубками (УНТ) на рефрактивные свойства, оценка эффективной толщины слоя лазерно-осажденных УНТ до и после ПЭВ-обработки.

Методы. Для формирования структур использовался метод лазерно-ориентированного осаждения с применением CO2-лазера (λ = 10.6 мкм). Диагностика модификаций тонких пленок ITO осуществлялась при помощи эллипсометра в спектральном диапазоне 300–1000 нм. Для описания оптических свойств подложек крон К8 и тонких пленок ITO использовалась модель Коши. Для интерпретации результатов эллипсометрии модификаций ITO с УНТ была введена модель виртуального слоя с эффективной толщиной. При постобработке поверхности использовался CO2-маркер (λ = 10.6 мкм) для генерации ПЭВ. Оценка влияния ПЭВ-обработки на толщину виртуального слоя проводилась при помощи эллипсометрии и атомно-силовой микроскопии в контактном режиме.

Результаты. На основе данных эллипсометрии установлено, что эффективная толщина слоя УНТ находилась в диапазоне 24–26 нм. После ПЭВ-обработки толщина эффективного слоя УНТ снизилась до 4–8 нм. При осаждении УНТ на поверхность ITO и последующей ПЭВ-обработке поверхности снижаются потери на отражение для p-поляризованного излучения. В спектральном диапазоне 400–750 нм при угле падения относительно нормали к плоскости структур 65° наблюдается снижение отражения с 18.5% до 13.5% относительно ITO без УНТ и ПЭВ-обработки, при 71° – снижение с 6.4% до 4.7%, при 77° – снижение с 1.8% до 1.2%.

Выводы. Для тонких пленок на основе ITO с лазерно-осажденными УНТ доступен метод ПЭВ-обработки, которая позволяет сохранить просветляющие свойства УНТ и обеспечивает прецизионное снижение толщины композитной структуры. Указанные возможности позволяют использовать исследуемые модификации ITO в задачах оптической электроники, микрофлюидики и биомедицины.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

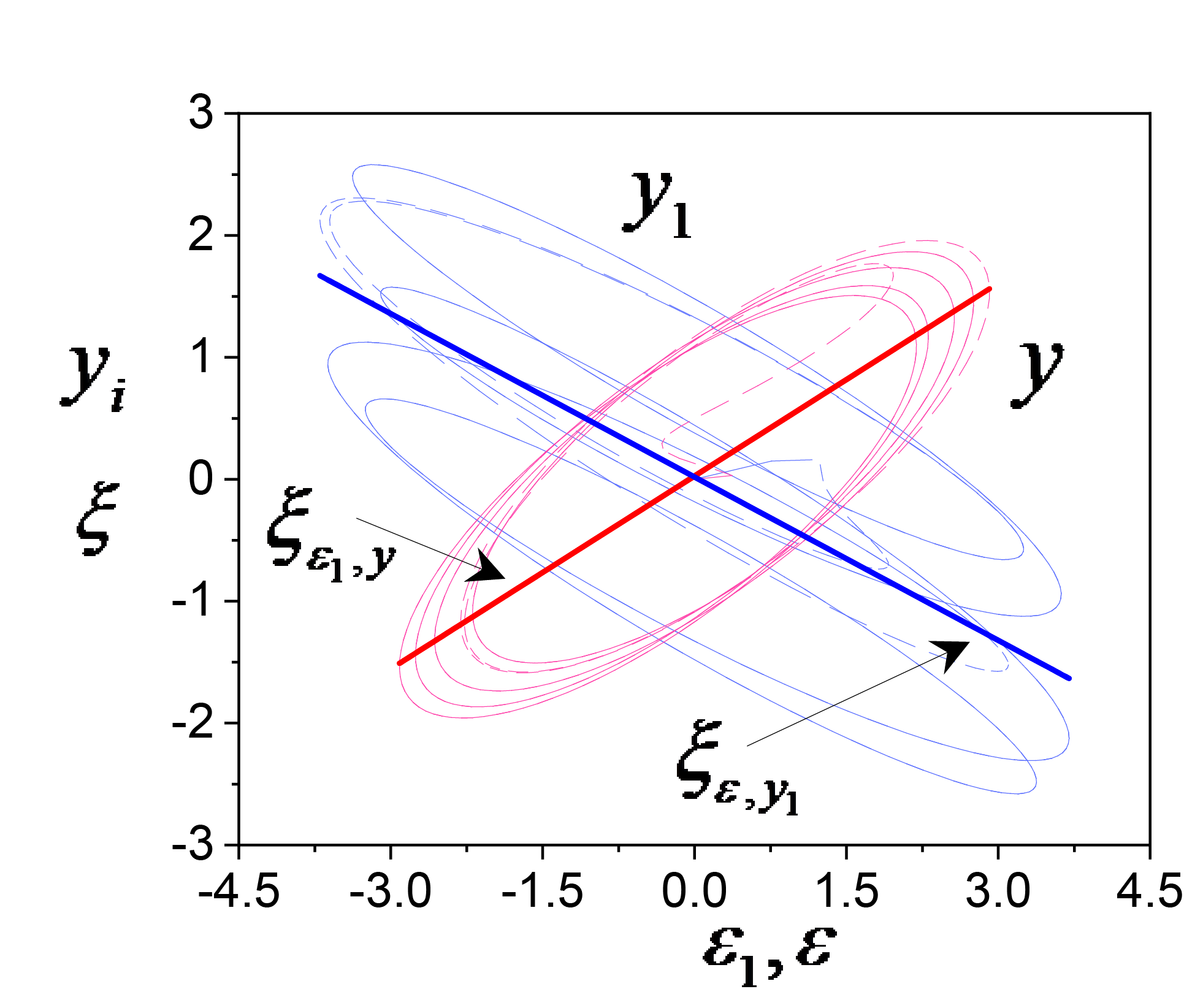

- Предложен подход к оценке идентифицируемости двухканальных систем с перекрестными связями.

- Показано влияние постоянства возбуждения на оценки параметров двухканальной системы.

- Предложен метод синтеза адаптивных алгоритмов оценки параметров для двухканальных систем с перекрестными связями по данным «вход-выход». Дано обобщение подхода на случай взаимосвязанных систем.

- Результаты применены для построения моделей системы слежения и двухканального корректора для систем автоматического регулирования.

Цели. Проблеме идентификации взаимосвязанных систем до настоящего времени уделялось недостаточно внимания. Взаимосвязанные системы управления широко применяются в различных технических системах. Как правило, применяются многоканальные системы. Из-за сложности их описания применяют упрощенные модели, которые не всегда отражают специфику объекта. Поэтому задача синтеза математических моделей является актуальной. Целью настоящей работы является разработка подхода к получению моделей в условиях неполной априорной информации. Для решения задачи применяется адаптивный подход. На примере двухканальных систем (ДС) с перекрестными связями и идентичными каналами разрабатывается метод получения математической модели. Рассматривается случай асимметричных перекрестных связей, и получены оценки их влияния на качество работы адаптивной системы идентификации. В рамках предлагаемой постановки ставится задача оценки идентифицируемости параметров двухканальной системы на основе имеющейся экспериментальной информации и последующем синтезе адаптивной системы. Дается обобщение предлагаемого подхода на случай многосвязной системы.

Методы. Применяются метод адаптивной идентификации системы, неявное идентификационное представление для модели, метод векторных функций Ляпунова.

Результаты. Предложен подход к оценке идентифицируемости двухканальных систем с перекрестными связями. Показано влияние постоянства возбуждения на оценки параметров двухканальной системы. Предложен метод синтеза адаптивных алгоритмов оценки параметров для двухканальных систем с перекрестными связями по данным «вход-выход». Дано обобщение подхода на случай взаимосвязанных систем. Результаты применены для построения моделей системы слежения и двухканального корректора для систем автоматического регулирования.

Выводы. Рассмотрены особенности адаптивной идентификации двухканальных систем с идентичными каналами, перекрестными и обратными связями. Получены условия идентифицируемости ДС. Синтезированы адаптивные алгоритмы оценивания параметров ДС. Дано обобщение предлагаемого подхода на случай неидентичных каналов и многосвязных систем. Доказана экспоненциальная диссипативность адаптивной системы идентификации. Предлагаемые методы могут использоваться при разработке систем идентификации и управления сложными динамическими системами.

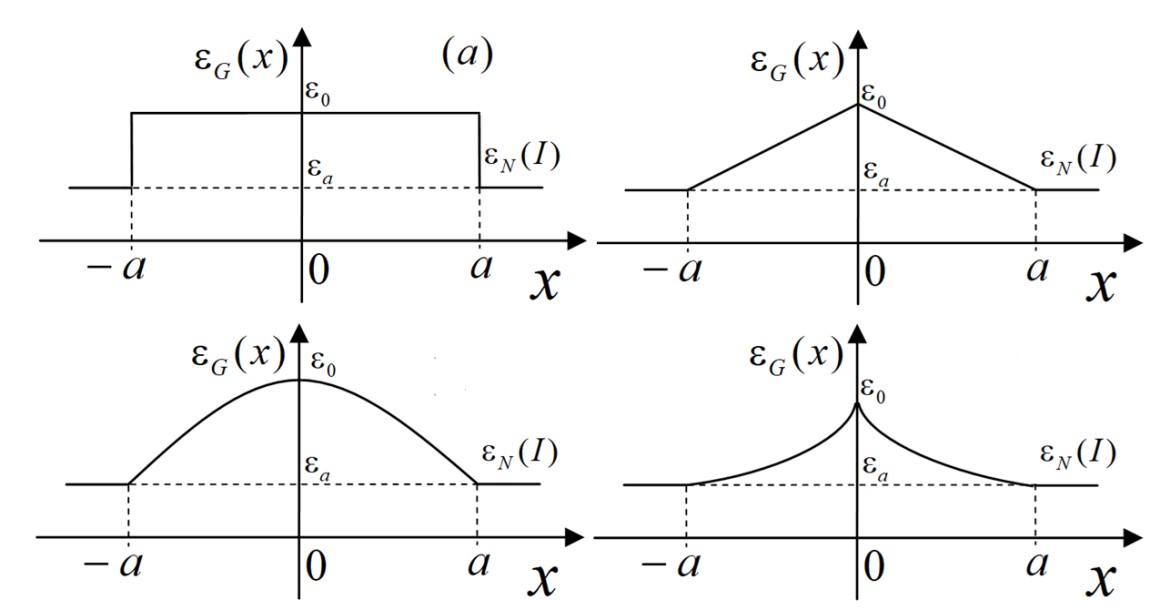

- Развитая в данной работе теория позволяет наглядно описать в явном аналитическом виде поперечные распределения стационарного электрического поля в плоских симметричных трехслойных волноводах.

- Полученные результаты расширяют представления о физических свойствах нелинейных волн и закономерностях локализации световых пучков в распределенных средах и могут быть полезными для разработки различных оптических волноводных устройств.

Цели. Выявление закономерностей дисперсионных свойств волноводных мод оптического диапазона в слоистых средах с распределенными оптическими характеристиками представляет собой актуальную и важную задачу, имеющую фундаментальное и прикладное значение в нелинейной оптике и оптоэлектронике. Сочетание нелинейного отклика и градиентных распределений оптических свойств соседних слоев слоистой структуры дает возможность легко подобрать требуемые значения выходных характеристик с помощью широкого ряда управляющих параметров, что делает такие волноводы наиболее перспективными с точки зрения возможных технических приложений. Цель работы – развитие теории трехслойных плоских волноводных структур с градиентной сердцевиной и нелинейно-оптическими обкладками с произвольными профилями, в рамках которой представляется возможным нахождение точных аналитических решений нелинейных стационарных волновых уравнений, описывающих в явном виде поперечное распределение электрического поля волноводных мод. Методы. Использованы аналитические методы математической физики и теории специальных функций применительно к нелинейной и волноводной оптике.

Результаты. Проведено теоретическое описание поперечных стационарных волн, распространяющихся вдоль плоской симметричной трехслойной волноводной структуры, состоящей из внутреннего градиентного слоя, зажатого между нелинейно-оптическими обкладками, причем пространственный профиль диэлектрической проницаемости прослойки и вид нелинейного отклика среды обкладок предполагаются произвольными. Сформулирована математическая модель такой волноводной структуры на основе нелинейных уравнений с распределенными коэффициентами. Получены решения, описывающие в общем виде поперечное распределение амплитуды огибающей электрического поля. В силу поперечной симметрии трехслойной волноводной структуры в ней могут возбуждаться четные и нечетные стационарные моды, соответствующие симметричным и антисимметричным поперечным профилям поля. Разработан метод построения четных (симметричных) и нечетных (антисимметричных) решений, существующих при определенных дискретных значениях эффективного показателя преломления / константы распространения. Такие дискретные спектры получены в слоях с градиентными линейным, параболическим и экспоненциальным профилями. В качестве примера применения сформулированной теории детально проанализирован случай симметричной трехслойной волноводной структуры, внутренний градиентный слой которой характеризуется параболическим пространственным профилем, а внешние обкладки представляют собой керровские нелинейно-оптические среды. На основе анализа полученного точного аналитического решения установлено, что напряженность электрического поля для основной моды и моды первого порядка увеличивается с ростом параметра параболического профиля, характеризующего относительное изменение диэлектрической проницаемости в прослойке, однако уменьшается для мод более высоких порядков.

Выводы. Развитая в данной работе теория позволяет наглядно описать в явном аналитическом виде поперечные распределения стационарного электрического поля в плоских симметричных трехслойных волноводах. Полученные результаты расширяют представления о физических свойствах нелинейных волн и закономерностях локализации световых пучков в распределенных средах и могут быть полезными для разработки различных оптических волноводных устройств.

ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

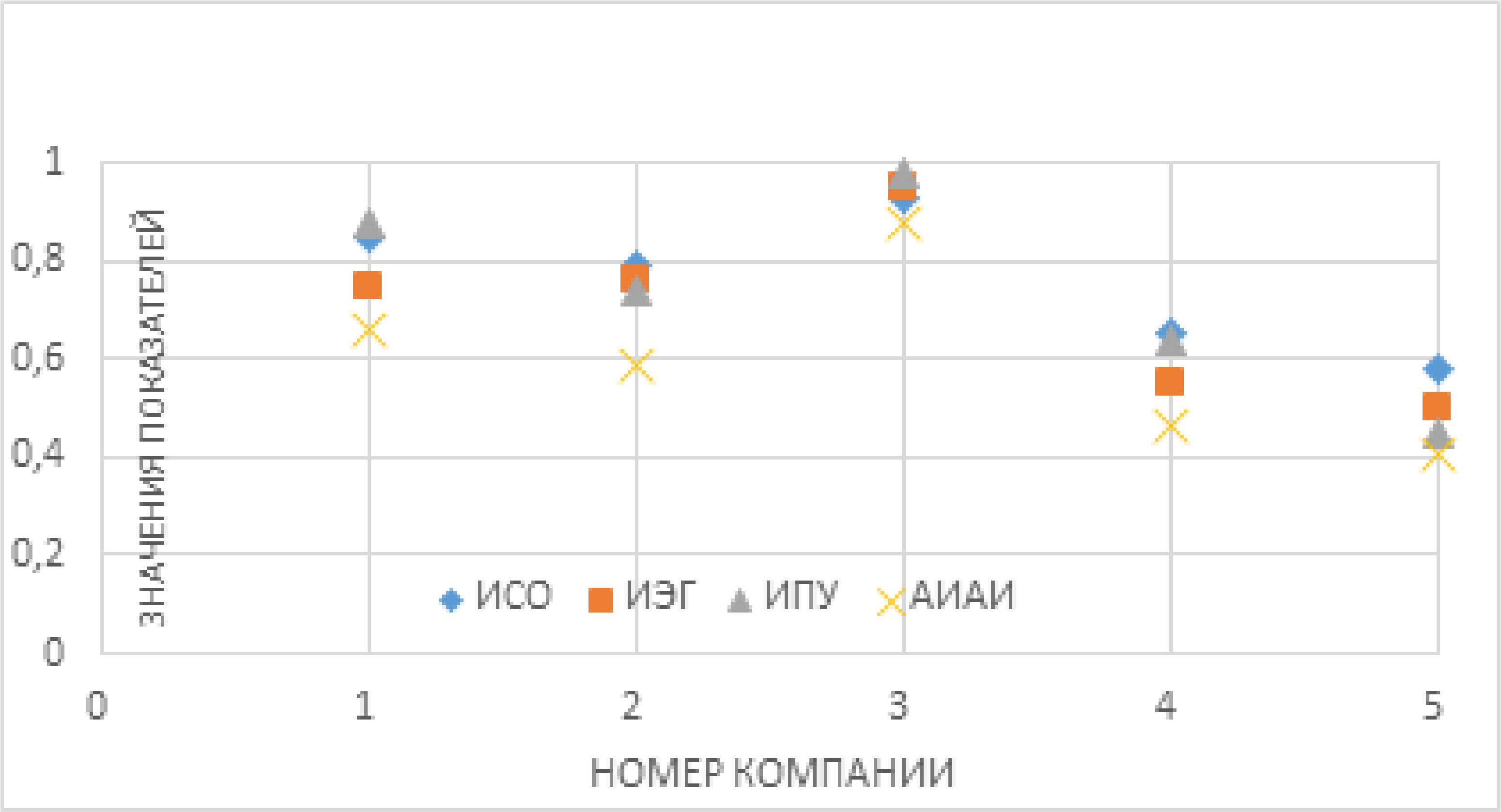

- Предложена методология нелинейного агрегирования к индикаторам качества, полученным путем декомпозиции системы, с дальнейшим расчетом единого показателя, учитывающего все существенные изначальные параметрические показатели индикаторов.

- Предложено производить декомпозицию сложных систем до уровня элементарных подсистем соотношений, описываемых этими индикаторами, которые изначально более адекватно отражают взаимосвязанные явления в сложной системе, нежели абсолютные показатели.

Цели. Необходимость оперативного и обоснованного оценивания качества услуг в рамках сложных ИТ-проектов, таких как сервисное, техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры, включающей выполнение большого числа схожих или аналогичных итераций, предопределяет необходимость разработки новых методов оценки качества, основанных на нелинейном агрегировании показателей. Применение прежних методов контроля становится невозможным либо трудозатратным ввиду изменения структуры процесса, территориальной удаленности, автоматизации, информатизации и появления больших данных. Цель работы – разработка подхода к оцениванию качества работ (услуг) в рамках ИТ-проектов на основе нелинейного агрегирования показателей.

Методы. Предлагается подход к оцениванию качества работ (услуг) в рамках ИТ-проектов на основе нелинейного агрегирования ряда показателей с предварительной декомпозицией системы на частные индикаторы. Показатели качества услуги должны соответствовать требованиям процесса декомпозиции, т.е. полностью характеризовать свойства услуги как единого целого на стадиях ее жизненного цикла.

Результаты. Описано применение предложенной методологии нелинейного агрегирования к индикаторам качества, полученным путем декомпозиции системы, с дальнейшим расчетом единого показателя, учитывающего все существенные изначальные параметрические показатели индикаторов. Предложено производить декомпозицию сложных систем до уровня элементарных подсистем соотношений, описываемых этими индикаторами, которые изначально более адекватно отражают взаимосвязанные явления в сложной системе, нежели абсолютные показатели.

Выводы. Показано преимущество практического применения модели параметрического нелинейного агрегирования данных для оценки качества ИТ-услуг. Использование агрегированного информационно- аналитического показателя оценки качества услуг улучшает доступность аналитической информации для лиц, принимающих решения, снижает размерность аналитических данных, повышает объективность получаемой обобщенной информации.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

- Предложен концептуальный подход к пониманию, постановке целей и планированию процессов цифровой трансформации образовательного процесса.

- Описаны данные основных участников и составляющих образовательного процесса: обучающихся, преподавателей и образовательных программ, необходимые для управления вузом; аргументирован их отбор.

- Разработка концептуального подхода для создания системы управления образовательным процессом на основе данных в вузе становится приоритетной задачей, от качества решения которой во многом будут зависеть развитие и конкурентоспособность университета в будущем.

Цели. Целью работы является разработка концептуального подхода к цифровой трансформации образовательного процесса в вузе. В основе выбранного подхода лежит детальный анализ этапов, участников и компонентов образовательного процесса в вузе с целью выработки дорожной карты по его цифровизации и созданию системы управления образовательным процессом на основе данных. Основными задачами цифровой трансформации являются: повышение удобства доступа к данным и работы с данными, относящимися к образовательному процессу, для всех групп конечных пользователей; повышение прозрачности всех составляющих образовательного процесса; высвобождение человеко-временных ресурсов за счет минимизации рутинных операций и повышения качества принимаемых решений. В основе создания системы управления образовательным процессом на основе данных лежат принципы цифровой культуры управления процессами, которые подразумевают, что собираемые в университетских системах данные упорядочены в единую структуру, согласованы между собой, непротиворечивы и хранятся в виде, удобном для разработки новых цифровых сервисов. Разработка инструментов интеллектуальной поддержки принятия решений и учебной аналитики ведется в тесном взаимодействии разработчиков, аналитиков и конечных пользователей всех уровней.

Методы. В работе использован опыт работы авторов и их коллег в российских и зарубежных вузах в качестве пользователей информационных систем и сервисов, разработчиков сервисов учебной аналитики и руководителей разного уровня. Приведены этапы цифровой трансформации организации.

Результаты. Предложен концептуальный подход к пониманию, постановке целей и планированию процессов цифровой трансформации образовательного процесса. Подробно описаны данные основных участников и составляющих образовательного процесса: обучающихся, преподавателей и образовательных программ, необходимые для управления вузом на основе данных; аргументирован их отбор.

Выводы. Разработка концептуального подхода для создания системы управления образовательным процессом на основе данных в вузе становится приоритетной задачей, от качества решения которой во многом будут зависеть развитие и конкурентоспособность университета в будущем.

ISSN 2500-316X (Online)