ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

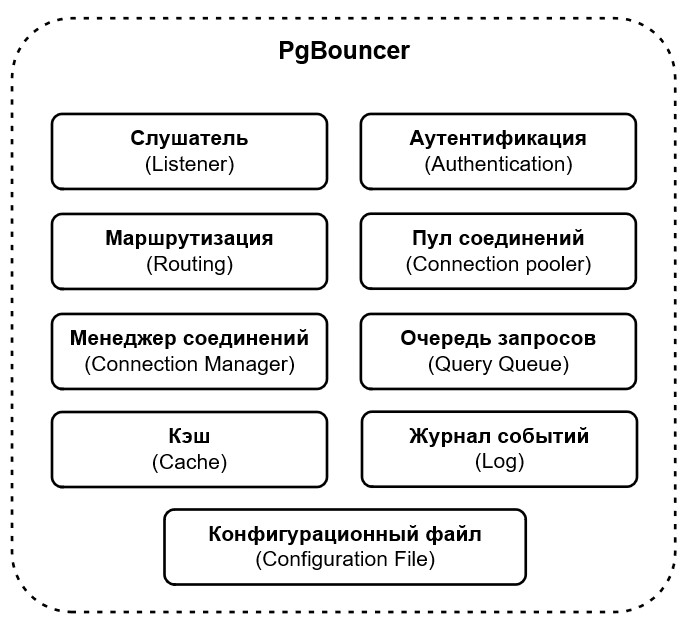

- Рассмотрены основные возможности, архитектура и режимы работы сервиса PgBouncer. Проведено нагрузочное тестирование на виртуальной машине, развернутой на базе открытой облачной платформы, с различной конфигурацией затрачиваемых вычислительных ресурсов – центрального процессора (CPU) и оперативной памяти (RAM) и использованием нескольких сценариев с разной конфигурацией и разным количеством подключений балансировщика к базам данных.

- В ходе тестирования были исследованы основные показатели: распределение использования процессора, утилизация оперативной памяти, дискового пространства и центрального процессора.

- Сформировано заключение о полезности использования балансировщика запросов PgBouncer и предложены варианты конфигурации для последующего использования в реальных инсталляциях.

Цели. Целью работы является исследование возможностей использования балансировщика подключений PgBouncer с различными конфигурациями в современных инсталляциях баз данных (БД) путем проведения нагрузочного тестирования с различными сценариями, максимально приближенными к реальной нагрузке, определение критичных показателей, получение результатов тестирования и интерпретация их в виде графиков.

Методы. В ходе исследования использовались методы эксперимента, индукции, тестирования и статистического анализа.

Результаты. Рассмотрены основные возможности, архитектура и режимы работы сервиса PgBouncer. Проведено нагрузочное тестирование на виртуальной машине, развернутой на базе открытой облачной платформы, с различной конфигурацией затрачиваемых вычислительных ресурсов – центрального процессора (CPU), оперативной памяти (RAM) и использованием нескольких сценариев с разной конфигурацией и разным количеством подключений балансировщика к БД. В ходе тестирования были исследованы основные показатели: распределение использования процессора, утилизация оперативной памяти, дискового пространства и центрального процессора. Выполнены интерпретация полученных данных и анализ полученных результатов путем выделения критических параметров. Сформулированы выводы и рекомендации по использованию балансировщика подключения в реальных высоконагруженных инсталляциях для оптимизации утилизируемых ресурсов сервером, на котором расположена система управления базами данных (СУБД). Сформировано заключение о полезности использования балансировщика запросов PgBouncer и предложены варианты конфигурации для последующего использования в реальных инсталляциях.

Выводы. Исследована степень влияния использования балансировщика соединений PgBouncer на производительность системы в целом, развернутой в виртуализированной среде. Результаты работы показали, что применение PgBouncer позволяет существенно оптимизировать затрачиваемые вычислительные ресурсы вычислительного узла под сервер СУБД, а именно: уменьшилась нагрузка на CPU на 15%, на RAM – на 25–50%, на дисковую подсистему – на 20%, в зависимости от сценариев тестов, количества подключений к БД, конфигурации балансировщика подключений.

- Проведен анализ актуальных работ в области расследования компьютерных инцидентов. Описана терминология и основные руководящие документы спецификации проведения расследования инцидента информационной безопасности (ИБ). Определены примеры цифровых артефактов в виде классификации.

- Обоснована целесообразность формирования критериев и показателей оценки качества проведения расследования инцидента ИБ.

- Выбран критерий пригодности и следующие показатели оценивания качества проведения расследования: показатель результативности (полноты) выявления цифровых артефактов компьютерным криминалистом на основе проведенных мероприятий, показатель ресурсоемкости и показатель оперативности расследования инцидента ИБ.

Цели. В настоящее время при нарастающем числе целевых атак задача расследования инцидента информационной безопасности (ИБ) приобретает важное значение. Компьютерные криминалисты, в зависимости от имеющихся средств защиты, применяют программные и программно-аппаратные средства форензики, проводят анализ цифровых артефактов различных операционных систем и сетевого трафика с построением хронологии событий (таймлайна) инцидента. На сегодняшний день отсутствует какой-либо формальный подход к оцениванию эффективности действий специалистов при проведении расследования инцидента ИБ в рамках целевой кибератаки. Целью работы является формирование частных показателей оперативности, результативности и ресурсоемкости в рамках критерия пригодности при расследовании инцидента ИБ.

Методы. Использованы методы теории эффективности целенаправленных процессов, методы экспертных оценок и теории множеств.

Результаты. Проведен анализ актуальных работ в области расследования компьютерных инцидентов. Представлены терминология и основные руководящие документы спецификации проведения расследования инцидента ИБ. Определены примеры цифровых артефактов в виде классификации. Обоснована целесообразность формирования критериев и показателей оценки качества проведения расследования инцидента ИБ. Выбраны критерий пригодности и следующие показатели оценивания качества проведения расследования: показатель результативности (полноты) выявления цифровых артефактов компьютерным криминалистом на основе проведенных мероприятий, показатель ресурсоемкости и показатель оперативности расследования инцидента ИБ.

Выводы. Полученные результаты могут быть использованы не только руководителями подразделений, но и рядовыми специалистами по ИБ для объективного анализа имеющихся программных и человеческих ресурсов, времени, затраченного на эти мероприятия, и выявленных цифровых артефактов в рамках расследования киберинцидента.

- Рассмотрены подходы к анализу вычислительных задач путем построения графа вычислений, абстрагированного от вычислительной платформы, однако ограниченного набором архитектурных решений.

- Предложена методика проектирования, использующая маршрут, основанный на применении синтезатора представления уровня регистровых передач (RTL-представления) вычислительного устройства, ограниченного отдельными вычислительными архитектурами, для которых производятся синтез и оптимизация схемы на основе высокоуровневого входного описания алгоритма.

- Среди архитектур вычислительных узлов рассмотрены синхронный конвейер и процессорное ядро с древовидным арифметико-логическим устройством.

- Повышение эффективности вычислительной системы осуществляется путем балансировки конвейера на основе оценок технологического базиса, а для процессора – путем оптимизации набора операций на основе анализа графа абстрактного синтаксического дерева с его оптимальным покрытием подграфами, соответствующим структуре арифметико-логического устройства.

Цели. Следующим этапом повышения производительности вычислительных систем после завершения этапов роста за счет масштабирования транзисторов (закон Деннарда) и за счет увеличения количества процессорных ядер общего назначения (ограничиваемого законом Амдала) является переход к разработке специализированных вычислительных подсистем для работы в ограниченном подклассе задач. Создание таких систем требует как выбора соответствующих массово востребованных задач, так и применения методик проектирования, обеспечивающих достижение высоких технико-экономических показателей разрабатываемых специализированных сверхбольших интегральных схем. Цель работы – разработка методики проектирования специализированных вычислительных систем на основе совместной оптимизации аппаратного и программного обеспечения применительно к выбранному подклассу задач.

Методы. Использованы методы проектирования цифровых систем.

Результаты. Рассмотрены подходы к анализу вычислительных задач путем построения графа вычислений, абстрагированного от вычислительной платформы, однако ограниченного набором архитектурных решений. Предложена методика проектирования, использующая маршрут, основанный на применении синтезатора представления уровня регистровых передач (RTL-представления) вычислительного устройства, ограниченного отдельными вычислительными архитектурами, для которых производятся синтез и оптимизация схемы на основе высокоуровневого входного описания алгоритма. Среди архитектур вычислительных узлов рассмотрены синхронный конвейер и процессорное ядро с древовидным арифметико-логическим устройством. Повышение эффективности вычислительной системы осуществляется путем балансировки конвейера на основе оценок технологического базиса, а для процессора – путем оптимизации набора операций на основе анализа графа абстрактного синтаксического дерева с его оптимальным покрытием подграфами, соответствующим структуре арифметико-логического устройства.

Выводы. Рассмотренные подходы к разработке позволяют ускорить процесс проектирования специализированных вычислительных систем с массово-параллельной архитектурой, основанных на конвейерных вычислительных узлах.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Представлен анализ вероятности битовых ошибок метода модуляции сигналов в сетях 5G с использованием банка фильтров с несколькими несущими со смещенной квадратурной амплитудной модуляцией в условиях шумов и исследована устойчивость метода к различным типам помех, таких как внутрисотовые и межсотовые помехи, межлучевые помехи в канале 5G, а также аддитивный белый гауссов шум.

- Представлены графические и численные данные, полученные компьютерным моделированием, показывающие улучшение вероятности битовых ошибок в сетях 5G, использующих FBMC-OQAM.

- Проведен сравнительный анализ вероятности ошибки в системе FBMC-OQAM при различных типах шумов и помех, подчеркивающий влияние этих факторов на качество передачи информации.

Цели. Целью работы являются оценка помехоустойчивости метода модуляции сигналов в сетях 5G с использованием банка фильтров с несколькими несущими со смещенной квадратурной амплитудной модуляцией (FBMC-OQAM) и анализ вероятности битовых ошибок.

Методы. В работе применяются методы теории вероятностей и математической статистики, а также методы компьютерного моделирования.

Результаты. Представлен анализ вероятности битовых ошибок метода модуляции сигналов в сетях 5G с использованием банка фильтров с несколькими несущими со смещенной квадратурной амплитудной модуляцией в условиях шумов и исследована устойчивость метода к различным типам помех, таких как внутрисотовые и межсотовые помехи, межлучевые помехи в канале 5G, а также аддитивный белый гауссов шум. Представлены графические и численные данные, полученные компьютерным моделированием, показывающие улучшение вероятности битовых ошибок в сетях 5G, использующих FBMC-OQAM. Проведен сравнительный анализ вероятности ошибки в системе FBMC-OQAM при различных типах шумов и помех, подчеркивающий влияние этих факторов на качество передачи информации.

Выводы. Метод FBMC-OQAM характеризуется малым влиянием на вероятность ошибки системы передачи данных в сетях 5G таких типов помех, как внутрисотовые и межсотовые помехи, межлучевые помехи и нелинейные искажения. В статье подчеркивается необходимость дальнейшей оптимизации и разработки алгоритмов для улучшения вероятность ошибки в системе FBMC-OQAM в реальных условиях сетей 5G. Результаты исследования могут быть использованы при разработке сетей 5G.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Используя приближение Бруггемана для описания оптических и магнитооптических свойств нанокомпозитов на примере Co-Al2O3, авторы получили характеристики магниторефрактивного эффекта (МРЭ), а именно: изменение МРЭ на отражение и пропускание света при нормальном падении и при угле падения вблизи угла Брюстера (ниже порога перколяции) или главного угла падения для металлов (выше порога перколяции), что усиливает МРЭ.

- Преимущество приближения Бруггемана заключается в возможности исследовать магнитооптические спектры в диапазоне средних объемных концентраций металлической компоненты.

Цели. Цель работы – изучить магниторефрактивный эффект (МРЭ) в нанокомпозитах, заключающийся в изменении коэффициентов отражения, пропускания и поглощения света образцов с большим магнитосопротивлением (МС) при их намагничивании. Существует ряд материалов, обладающих большой магнитооптической активностью и значительным МС. К таким материалам относятся магнитные нанокомпозиты. Они представляют из себя материалы на основе полимерной матрицы, в которую включены неорганические магнитные частицы, волокна или слоистые частицы, с нанометровыми размерами от 1 до 100 нм хотя бы в одном измерении. Главной целью создания таких нанокомпозитов является совмещение нескольких компонентов с их особыми свойствами в одном материале. Наличие в таких материалах гигантского, колоссального и туннельного МС, гигантского аномального эффекта Холла представляет практический интерес. Данные материалы применяют для магнитной записи, модуляции света, как приемники теплового излучения, а сам МРЭ является перспективным методом неразрушающего контроля любых наноструктур, например, для измерения МС.

Методы. Для описания оптики и магнитооптики дисперсных сред рассмотрена теория эффективной среды, благодаря которой можно решить задачу определения комплексной диэлектрической проницаемости среды через диэлектрические проницаемости составляющих ее компонент или наоборот. В статье этот подход рассматривался на примере нанокомпозита Co-Al2O3 с концентрацией ферромагнитного металла Co, равной 0.4, вблизи порога перколяции. Для изучения рассмотрен именно этот случай, т.к. вблизи порога перколяции кардинально меняются все свойства нанокомпозитов.

Результаты. Используя приближение Бруггемана (effective medium approximation, ЕМА) для описания оптических и магнитооптических свойств нанокомпозитов на примере Co-Al2O3, авторы получили характеристики МРЭ, а именно: изменение МРЭ на отражение и пропускание света при нормальном падении и при угле падения вблизи угла Брюстера (ниже порога перколяции) или главного угла падения для металлов (выше порога перколяции), что усиливает МРЭ. Преимущество ЕМА заключается в возможности исследовать магнитооптические спектры в диапазоне средних объемных концентраций металлической компоненты.

Выводы. Полученные значения хорошо соответствуют известным экспериментальным данным. Важно отметить, что данный подход позволяет исследовать любые наноструктуры.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Представлен алгоритм с последовательной оценкой азимута и угла места для системы распределенных когерентных автомобильных радаров. Приведены результаты сравнительного анализа предложенного алгоритма и классического двумерного метода Кейпона на основе численного моделирования при помощи метода Монте-Карло.

- Показано, что предложенная схема приводит к улучшению целевых метрик (вероятности правильного определения числа целей, среднеквадратической и систематической ошибок измерения азимута и угла места) по сравнению с одиночным радаром.

- Последовательный алгоритм обеспечивает выигрыш в использовании вычислительных ресурсов по сравнению с полным двумерным методом Кейпона.

Цели. Одной из актуальных задач в радиолокации является проблема повышения пространственного разрешения целей при ограниченной апертуре антенной решетки радара и короткой выборке входных отсчетов. Разрабатываемые алгоритмы должны обеспечивать высокое угловое разрешение и иметь малую вычислительную сложность. В настоящее время автомобили для выполнения требований систем безопасности и помощи водителю оснащаются не одним, а несколькими радарами с общей схемой обработки сигналов для улучшения характеристик при обнаружении, позиционировании и распознавании целей по сравнению с одиночным радаром. Цель работы – разработка двумерного алгоритма оценки угловых координат с низкой вычислительной сложностью в системе распределенных когерентных автомобильных радаров для случая короткой выборки входных отсчетов.

Методы. Использованы алгоритм формирования виртуальной антенной решетки, двумерный метод Кейпона. Предложена модификация метода Кейпона на основе последовательной оценки углов прихода сигналов применительно к системе распределенных радаров. Для сравнения эффективности рассматриваемых алгоритмов используется метод Монте-Карло.

Результаты. Представлен алгоритм с последовательной оценкой азимута и угла места для системы распределенных когерентных автомобильных радаров. Приведены результаты сравнительного анализа предложенного алгоритма и классического двумерного метода Кейпона на основе численного моделирования при помощи метода Монте-Карло. Показано, что предложенная схема приводит к улучшению целевых метрик (вероятности правильного определения числа целей, среднеквадратической и систематической ошибок измерения азимута и угла места) по сравнению с одиночным радаром. Последовательный алгоритм обеспечивает выигрыш в использовании вычислительных ресурсов по сравнению с полным двумерным методом Кейпона.

Выводы. Предложенный двумерный метод оценки углов прихода сигналов в азимутальной и угломестной плоскостях может быть применен для распределенной системы бистатических когерентных радаров с несколькими приемными и передающими антеннами (MIMO-радаров). Метод основан на последовательной оценке углов прихода (на первом шаге – в азимутальной плоскости, на втором – в вертикальной). Характеристики системы когерентных радаров с ограниченной конфигурацией антенной решетки, сравнимы с характеристиками высокопроизводительного 4D-радара со значительно большим числом элементов антенной решетки.

- Наблюдаемый на практике степенной закон зависимости стационарной плотности вероятности распределения новостей по числу комментариев может быть получен из решения стационарного уравнения Фоккера – Планка, а нестационарное уравнение может быть использовано для описания процессов в сложных сетевых структурах.

- Для описания состояний сети комментариев пользователей новостных массмедиа можно использовать векторное представление. Достижение или реализация желаемых, или нежелательных состояний всей социальной сети могут быть заданы на основе базовых векторов. Решение нестационарного уравнения Фоккера – Планка позволяет получить уравнение для плотности вероятности переходов между состояниями системы в единицу времени, которые хорошо согласуются с наблюдаемыми данными.

- Анализ полученной модели с использованием характеристик реального временного ряда для изменения графа комментариев читателей официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» информационного агентства «РИА Новости» и структурных параметров графа показывает ее адекватность.

Цели. Цель работы – вывод наблюдаемого на практике степенного закона распределения характеристик социодинамических процессов из стационарного уравнения Фоккера – Планка и проверка возможности применения нестационарного уравнения Фоккера – Планка для описания динамики процессов в социальных системах.

Методы. При проведении исследований были использованы методы моделирования стохастических процессов, методы и модели теории графов, инструменты и технологии объектно-ориентированного программирования для разработки систем сбора данных из массмедиа-источников, методы имитационного моделирования.

Результаты. Наблюдаемое текущее состояние графа сети комментариев может быть описано с помощью вектора, элементами которого являются среднее значение коэффициента посредничества, среднее значение коэффициента кластеризации, доля пользователей в конкретном состоянии. Критическое состояние сети может быть задано базовым вектором. Зависимость от времени расстояния между базовым вектором и текущим вектором состояния образует временной ряд, значения которого можно рассматривать как «блуждающую точку», динамика перемещений которой описывается нестационарным уравнением Фоккера – Планка. Текущее состояние графа комментариев можно определить с помощью методов текстовой аналитики.

Выводы. Наблюдаемый на практике степенной закон зависимости стационарной плотности вероятности распределения новостей по числу комментариев может быть получен из решения стационарного уравнения Фоккера – Планка, а нестационарное уравнение может быть использовано для описания процессов в сложных сетевых структурах. Для описания состояний сети комментариев пользователей новостных масс медиа можно использовать векторное представление. Достижение или реализация желаемых, или нежелательных состояний всей социальной сети могут быть заданы на основе базовых векторов. Решение нестационарного уравнения Фоккера – Планка позволяет получить уравнение для плотности вероятности переходов между состояниями системы в единицу времени, которые хорошо согласуются с наблюдаемыми данными. Анализ полученной модели с использованием характеристик реального временного ряда для изменения графа комментариев читателей официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» информационного агентства «РИА Новости» и структурных параметров графа показывает ее адекватность.

- Основная цель – сравнить качество прогнозирования моделей временных рядов, по-разному описывающих тренд, и сформировать заключение о применимости каждого подхода при описании тренда в зависимости от свойств временного ряда.

- Метод LOESS для групп сезонных и несезонных рядов дает наилучший результат по всем показателям, поэтому можно рекомендовать именно этот метод для получения наиболее точных результатов для рядов различной природы.

- Моделирование тренда с помощью разложения в ряд Фурье приводит к достаточно точным результатам на временных рядах различной природы. Для сезонных рядов один из лучших результатов дает комбинация моделирования тренда на основе многочлена и сезонности в виде модели ARIMA.

Цели. Основная цель – сравнить качество прогнозирования моделей временных рядов, по-разному описывающих тренд, и сформировать заключение о применимости каждого подхода при описании тренда в зависимости от свойств временного ряда.

Методы. Тренд может рассматриваться как склонность рассматриваемой величины к возрастанию или убыванию в долгосрочной перспективе. Также встречается подход, при котором тренд является функцией некоторого вида, отражающей закономерности в поведении рассматриваемого временного ряда (речь идет о закономерностях, характеризующих поведение ряда для всего рассматриваемого периода, а не краткосрочные особенности). В работе рассматривается разложение STL, построение моделей ARIMA, использование моделей ACD (усредненного условного смещения) и другие подходы. Хотя разложение на тренд, сезонность, остаток и является общеупотребительной практикой, многие комбинации, представленные в вычислительном эксперименте, построены впервые (например, использование ряда Фурье для моделирования тренда, совмещение модели сезонности и модели тренда на основе алгоритма ACD). Во второй части работы представлен вычислительный эксперимент, в котором модели, использующие различные подходы к понятию тренда, его выделению и обработке, сравниваются по значению функции максимального правдоподобия и по прогнозу на тестовый период для динамических рядов макроэкономической статистики РФ; цены акций Сбербанка РФ на Московской бирже временного периода 2000–2021 гг.

Результаты. Во всех экспериментах один из наиболее точных прогнозов сделан при помощи метода LOESS. Для сезонных рядов достаточно точные результаты показывает моделирование тренда на основе многочлена и сезонности на основе функций ARIMA, совмещение модели тренда на основе алгоритма ACD и сезонности на основе ETS и моделирование на основе ряда Фурье.

Выводы. Метод LOESS для групп сезонных и несезонных рядов дает наилучший результат по всем показателям, поэтому можно рекомендовать именно этот метод для получения наиболее точных результатов для рядов различной природы. Моделирование тренда с помощью разложения в ряд Фурье приводит к достаточно точным результатам на временных рядах различной природы. Для сезонных рядов один из лучших результатов дает комбинация моделирования тренда на основе многочлена и сезонности в виде модели ARIMA.

ISSN 2500-316X (Online)