ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Разработана инфраструктура среды исследований операционно-вычислительной архитектуры информационного обеспечения цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ). Созданы предпосылки для комплексного анализа технологических характеристик операционно-вычислительной среды ЦВЦБ.

- Проведен анализ вариантов операционно-вычислительных архитектур. В результате анализа сформирован сводный перечень характеристик приведенных архитектур.

Цели. Внедрение и разработка информационно-вычислительной архитектуры и информационного обеспечения цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) страны основываются на выборе программно-аппаратной платформы, включая технологии и способы взаимодействия элементов вычислительного комплекса. Внедрение технологий ЦВЦБ существенно зависит как от операционно-вычислительной архитектуры, так и от технологических характеристик конкретной реализации информационного обеспечения цифровой валюты, что определяет необходимость разработки соответствующей среды исследований. Цель статьи - разработка инфраструктуры среды экспериментальных исследований операционно-вычислительной архитектуры информационного обеспечения ЦВЦБ.

Методы. Развитие цифровых технологий не сформировало стек реализации ЦВЦБ, а комплекс технологических реализаций находится в разработке во многих странах мира. Основой для формирования программно-аппаратного комплекса информационного обеспечения являются теоретические и экспериментальные исследования современных инструментов цифрового управления транзакциями.

Результаты. Рассмотрены архитектурные и технологические компоненты, составляющие операционно-вычислительную среду цифровой валюты центрального банка: операционно-вычислительные архитектуры, блокчейн-технологии, алгоритмы консенсуса, формы представления цифровых валют. Представлено 5 вариантов операционно-вычислительных архитектур ЦВЦБ. Проведено исследование информационных моделей взаимодействия участников транзакций ЦВЦБ, направленных на установление степени влияния архитектурного решения на характеристики вычислительного комплекса информационного обеспечения. Проанализированы особенности цифровых валют в форме аккаунтов и токенов.

Выводы. Разработана инфраструктура среды исследований операционно-вычислительной архитектуры информационного обеспечения ЦВЦБ. Созданы предпосылки для комплексного анализа технологических характеристик операционно-вычислительной среды ЦВЦБ. Проведен анализ вариантов операционно-вычислительных архитектур. В результате анализа сформирован сводный перечень характеристик приведенных архитектур. В зависимости от требований, предъявляемых к ЦВЦБ, на основе этого перечня может быть выбрана наиболее адекватная операционно-вычислительная архитектура.

- Для моделирования и анализа информационной проводимости сложных сетей с нерегулярной структурой возможно применение известных в физике твердого тела методов теории перколяции, позволяющих количественно оценить, насколько данная сеть близка к перколяционному переходу, и тем самым сформировать модель прогнозирования.

- Объектом исследования выступают международные информационные сети, структурированные на основе словарей модельных прогностических терминов, тематически относящихся к перспективным информационным технологиям.

- Заложена основа для формирования комплекса базовых параметров, необходимых при обширном вычислительном моделировании кластерообразования в семантическом поле научных текстов, особенно в отношении симуляций формирования наибольшего компонента сети и перколяционных переходов.

Цели. Для моделирования и анализа информационной проводимости сложных сетей с нерегулярной структурой возможно применение известных в физике твердого тела методов теории перколяции, позволяющих количественно оценить, насколько данная сеть близка к перколяционному переходу, и тем самым сформировать модель прогнозирования. Объектом исследования выступают международные информационные сети, структурированные на основе словарей модельных прогностических терминов, тематически относящихся к перспективным информационным технологиям.

Методы. Применен алгоритмический подход, согласно которому задается последовательность комбинирования необходимых операций по автоматизированной обработке текстовой информации внутренними алгоритмами специализированных баз данных (БД), программных сред и оболочек, предусматривающих их интеграцию при передаче данных. Данный подход, в частности, включает этапы построения терминологической модели предметной области в библиографической БД Scopus, затем обработку текстов на естественном языке с выводом визуальной карты научного ландшафта предметной области в программе VOSviewer и далее - сбор расширенных данных параметров, характеризующих динамику формирования связей научной терминологической сети в программной среде Pajek.

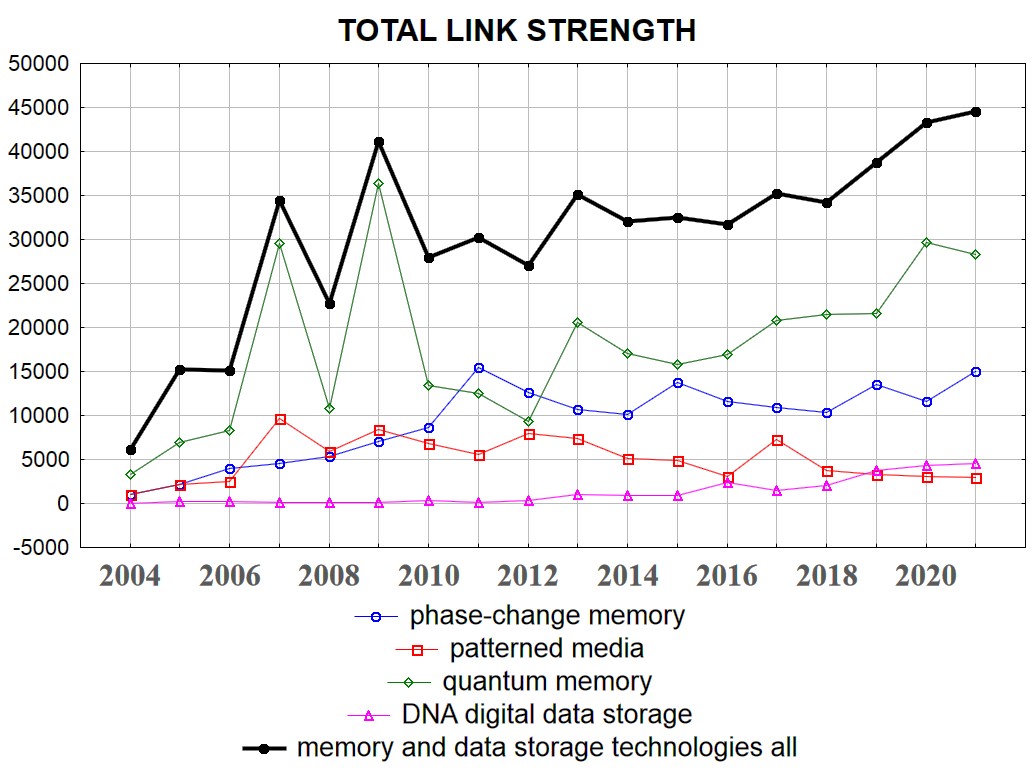

Результаты. Визуальный кластерный анализ, составляющий в динамике 2004-2021 гг. диапазон 645-3364 термов категории «Технологии памяти и хранения данных», интегрированных суммарно в 23 кластера, выявил активное кластерообразование в области терма «quantum memory» (квантовая память), позволяющее делать качественные выводы о локальной динамике научного ландшафта. Проведенный в программном пакете STATISTICA разведочный анализ данных свидетельствует о корреляции поведения введенного интегратора ключевых слов MADSTA с базовыми термами, включая периоды экстремумов, что подтверждает правильность выбора методики детализации исследования по годам.

Выводы. Заложена основа для формирования комплекса базовых параметров, необходимых при обширном вычислительном моделировании кластерообразования в семантическом поле научных текстов, особенно в отношении симуляций формирования наибольшего компонента сети и перколяционных переходов.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Проведен анализ влияния погрешностей фазовой и тактовой синхронизации на помехоустойчивость приема сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией с кольцевой структурой сигнального созвездия.

- Установлено, что при допустимых энергетических потерях не более 1 дБ критической фазовой погрешностью можно считать величину 2–3 градуса, а критическая тактовая погрешность составляет 3–4%.

- Когерентный приемник сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией более чувствителен к фазовой погрешности опорных колебаний, чем аналогичный приемник сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией, а тактовые погрешности одинаково сказываются на качестве приема этих сигналов.

Цели. Актуальной задачей современных систем радиосвязи и телевидения является повышение качества и количества передаваемой информации. Применение многопозиционных сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией (АФМ) 16-АФМ и 32-АФМ в системах цифрового спутникового телевидения стандарта DVB-S2 обеспечило возможность передачи на 30% больше данных в тех же полосах частот по сравнению с предыдущим стандартом DVB-S. Такое увеличение скорости передачи информации определило более жесткие требования к аппаратному обеспечению этих систем. Для приема сигналов АФМ, как и для многих других систем, использующих когерентную обработку сигналов, важную роль играет стабильность работы систем синхронизации. Наличие погрешностей в их работе может значительно снизить качество приема информации. Цель работы - анализ влияния погрешностей фазовой и тактовой синхронизации на помехоустойчивость приема сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией с кольцевой структурой сигнального созвездия.

Методы. Использованы методы статистической радиотехники и теории оптимального приема сигналов.

Результаты. Проведен анализ влияния погрешностей фазовой и тактовой синхронизации на помехоустойчивость приема сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией с кольцевой структурой сигнального созвездия. Получены зависимости вероятности битовой ошибки от величины фазового сдвига и смещения тактовых моментов. Проведено сравнение влияния погрешностей синхронизации на качество приема с известными результатами для сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ).

Выводы. Установлено, что при допустимых энергетических потерях не более 1 дБ критической фазовой погрешностью можно считать величину 2-3 градуса, а критическая тактовая погрешность составляет 3-4%. Когерентный приемник сигналов АФМ более чувствителен к фазовой погрешности опорных колебаний, чем аналогичный приемник сигналов КАМ, а тактовые погрешности одинаково сказываются на качестве приема этих сигналов.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- На кристалле германата свинца, легированного кремнием, измерены пропускание ТГц волны и интенсивность генерации второй гармоники во временно́й и спектральной областях, на основании чего рассчитаны дисперсия коэффициента поглощения и кубичной нелинейной восприимчивости в диапазоне 0.5–2.0 ТГц.

- Обнаружено наличие области фундаментального поглощения вблизи фононных мод, а также резонансное усиление кубичной нелинейной восприимчивости для двух фононных мод 1.3 и 2.0 ТГц.

- Предложенная методика эффективна для анализа дисперсии оптических характеристик сегнетоэлектрических кристаллов. Существенно улучшено спектральное разрешение, составляющее в данной работе 0.1 ТГц, а также точность определения нелинейной восприимчивости за счет детального анализа линейного и нелинейного вкладов в интенсивность второй гармоники.

Цели. Успехи лазерной физики последнего десятилетия привели к созданию источников однопериодных электромагнитных импульсов длительностью порядка 1 пс, что соответствует терагерцовому (ТГц) диапазону частот, с амплитудой поля в несколько десятков МВ/см. Это позволило приложить электрическое поле к сегнетоэлектрику без электродов и наблюдать не только возбуждение когерентных фононов, но и сверхбыстрое, в субпикосекундном масштабе времени, динамическое переключение поляризации. Для обнаружения переключения поляризации используется метод накачки-зондирования, где в качестве накачки используется ТГц-импульс, а зонд является оптическим. Мерой переключения поляризации под действием ТГц-импульса служит сигнал второй оптической гармоники, поскольку ее интенсивность пропорциональна квадрату поляризации. Для оценки эффективности переключения требуются как линейные (показатель преломления и коэффициент поглощения), так и нелинейные оптические характеристики (квадратичная и кубичная восприимчивости). Знание линейных оптических характеристик необходимо также для любых применений рассматриваемых кристаллов в ТГц-диапазоне.

Методы. Использована методика ТГц-спектроскопии во временной области, в которой на вещество направляется пикосекундный ТГц-импульс, а регистрируется ТГц-импульс, прошедший через вещество, путем стробирования детектора фемтосекундным оптическим импульсом. Исследование ТГц-индуцированной динамики параметра порядка в сегнетоэлектрике проводилось путем детектирования интенсивности нелинейно-оптического сигнала на частоте второй оптической гармоники.

Результаты. На кристалле германата свинца, легированного кремнием, измерены пропускание ТГц-волны и интенсивность генерации второй гармоники во временной и спектральной областях, на основании чего рассчитаны дисперсия коэффициента поглощения и кубичной нелинейной восприимчивости в диапазоне 0.5-2.0 ТГц. Обнаружено наличие области фундаментального поглощения вблизи фононных мод, а также резонансное усиление кубичной нелинейной восприимчивости для двух фононных мод Ω1 = 1.3 ТГц и Ω2 = 2.0 ТГц.

Выводы. Предложенная методика эффективна для анализа дисперсии оптических характеристик сегнето-электрических кристаллов. Существенно улучшено спектральное разрешение, составляющее в данной работе 0.1 ТГц, а также точность определения нелинейной восприимчивости за счет детального анализа линейного и нелинейного вкладов в интенсивность второй гармоники.

- Продемонстрировано моделирование более двух логических функций на неактивных частях таблиц истинности LUT, в котором отображена одновременная работа двух и четырех логических функций. Приведено сравнение сложности для разного количества переменных и количества реализованных функций.

- Результаты моделирования демонстрируют работоспособность структур LUT, в которых выполняется несколько логических функций. Таким образом, при реализации дополнительных функций в новой структуре требуется меньшее количество передающих транзисторов по сравнению с обычным LUT, что увеличивает функциональность устройства.

Цель. Базовый элемент программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) реализует логические функции с помощью таблиц истинности (LUT). Строение обычных LUT позволяет реализовывать только одну логическую функцию нескольких переменных в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). При этом всегда остается часть неактивных передающих транзисторов. Использование одной LUT для одной функции усложняет масштабирование архитектуры на кристалле (SoC). Целью данной работы является разработка структуры LUT для реализации нескольких логических функций одновременно на неактивных передающих транзисторах.

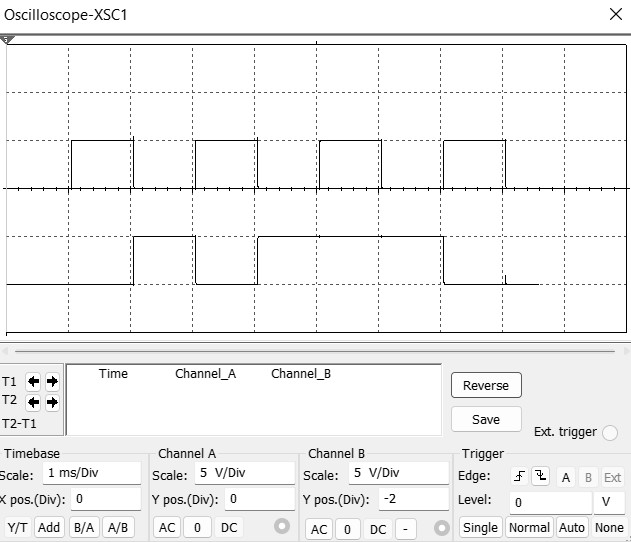

Методы. Приведена эволюция структуры LUT для трех переменных, в которой увеличивается количество одновременно реализуемых функций. Для реализации дополнительных функций выполнена декомпозиция логического устройства с различным количеством переменных. Проведено моделирование структур в системе электротехнического моделирования Multisim.

Результаты. Продемонстрировано моделирование более двух логических функций на неактивных частях LUT, при котором отображена одновременная работа двух и четырех логических функций. Приведено сравнение сложности для разного количества переменных и количества реализованных функций.

Выводы. Результаты моделирования демонстрируют работоспособность структур LUT, в которых выполняется несколько логических функций. Таким образом, при реализации дополнительных функций в новой структуре требуется меньшее количество передающих транзисторов по сравнению с обычным LUT, что увеличивает функциональность устройства. Новое решение позволяет увеличить число одновременно реализуемых функций одних и тех же переменных, что важно при реализации, например, кодовых преобразований.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Разработана математическая модель системы диагностики износа конструктивных элементов энергоустановок для оценки вероятности обнаружения дефектов на основе решения обратных задач.

- С учетом ограничений, связанных с размером выборки, предлагаемая методика, во-первых, позволяет применять результаты, полученные по контролю металла, с большей уверенностью, чем методики, используемые в настоящее время, во-вторых, оценивать эффективность контроля, проводимого отдельными бригадами испытателей либо лабораториями.

Цели. Контроль износа конструктивных элементов энергоустановок, в частности трубопроводов атомных электростанций, является неотъемлемым компонентом обеспечения безопасности при их эксплуатации. Контроль путем непосредственного обследования состояния трубопровода требует, во-первых, достаточно больших трудозатрат, во-вторых, в некоторых случаях, временной остановки работы. Поэтому при проведении контрольных мероприятий предлагается использовать математическое моделирование. Цель статьи - разработка математической модели системы диагностики для оценки вероятности обнаружения дефектов на основе решения обратных задач.

Методы. Анализируются биномиальная модель оценки надежности контроля, параметрическая модель Беренса и Хови вероятности обнаружения дефектов, параметрическая модель на основе исследования тест-образцов. В качестве альтернативы данным моделям предлагается расчетный метод оценки надежности систем неразрушающего контроля на основе решения обратной задачи. Для определения параметров кривой вероятности обнаружения дефектов модель использует данные, полученные различными контролирующими бригадами за длительный период эксплуатации энергоустановки. В качестве исходных данных можно использовать плотности распределения дефектов по одной или нескольким из следующих характеристик: глубине, длине, площади сечения дефекта. С помощью предлагаемой математической модели выполнен набор тестовых расчетов на основе девяти комбинаций исходных данных. Комбинации отличаются между собой коэффициентом достоверности исходной системы контроля, параметром распределения дефектов, чувствительностью системы контроля.

Результаты. По итогам проведенных расчетов построены кривые плотности вероятности обнаруженных дефектов в зависимости от размера дефекта, определены восстановленные значения параметров распределения дефектов при различных условиях испытаний, сделана оценка погрешности восстановления параметров. Для оценки степени несовершенства системы используется кривая вероятности обнаружения дефекта конкретной системой контроля.

Выводы. С учетом ограничений, связанных с размером выборки, предлагаемая методика, во-первых, позволяет применять результаты, полученные по контролю металла, с большей уверенностью, чем методики, используемые в настоящее время, во-вторых, оценивать эффективность контроля, проводимого отдельными бригадами испытателей либо лабораториями. В перспективе это позволит рекомендовать или не рекомендовать привлечение той или иной бригады к выполнению диагностических работ.

- Предложена обобщенная динамическая модель термической реакции массивных тел с внутренними полостями одновременно в декартовой, сферической и цилиндрической системах координат в условиях интенсивного температурного нагрева, теплового нагрева, нагрева средой. Модель рассмотрена в перемещениях на основе локально-неравновесного теплопереноса.

- Получено аналитическое решение для напряжений, проведен численный эксперимент; описан волновой характер распространения термоупругой волны. Проведено сравнение с классическим решением без учета локальной неравновесности.

- На основе операционного решения задачи предложены важные в практическом отношении расчетные инженерные соотношения для верхней оценки максимума термических напряжений.

Цели. Процессы переноса энергии в твердых телах и вызываемые ими тепловые нагрузки имеют широкое распространение в природе и технике. Этим объясняется исключительно важное научное и практическое значение построения теории указанных процессов, создание эффективных методов исследования развиваемых при этом модельных представлений. Цель этих исследований - установление основных закономерностей протекания достаточно сложных процессов, особенно в условиях мощных энергетических воздействий в различного рода технологических операциях. К ним можно отнести плазмохимическую обработку материалов, обработку в инфракрасных печах и гелиоустановках, интенсивный нагрев материалов лазерными или электронными лучами, применение мощных радиационных излучателей для термической закалки и упрочнения поверхности изделий. В этих случаях возникает так называемый термический удар - одна из центральных тем в термомеханике и физике прочности твердых тел, имеющая важное научное и практическое значение. Цель работы - рассмотреть открытую проблему теории теплового удара в терминах обобщенной модели динамической термоупругости в условиях локально-неравновесного процесса переноса теплоты. Модель (в зависимости от вида и кривизны граничной поверхности рассматриваемого массивного тела) позволяет исследовать проблему в трех системах координат: декартовы координаты - массивное тело, ограниченное плоской поверхностью; сферические координаты - массивное тело с внутренней сферической полостью; цилиндрические координаты - массивное тело с внутренней цилиндрической полостью. Рассматриваются три вида интенсивного нагрева: температурный, тепловой, нагрев средой. Ставится задача: получить аналитическое решение, провести численные эксперименты и дать их физический анализ.

Методы. Использованы методы и теоремы операционного исчисления, теория специальных функций.

Результаты. Развиты обобщенные модельные представления теплового удара в терминах динамической термоупругости для локально-неравновесных процессов переноса теплоты одновременно в трех системах координат: декартовой, сферической и цилиндрической. Наличие кривизны граничной поверхности области теплового удара обосновывает исходную постановку динамической задачи в перемещениях с использованием предложенного соответствующего уравнения «совместности».

Выводы. Предложена обобщенная динамическая модель термической реакции массивных тел с внутренними полостями одновременно в декартовой, сферической и цилиндрической системах координат в условиях интенсивного температурного нагрева, теплового нагрева, нагрева средой. Модель рассмотрена в перемещениях на основе локально-неравновесного теплопереноса. Получено аналитическое решение для напряжений, проведен численный эксперимент; описан волновой характер распространения термоупругой волны. Проведено сравнение с классическим решением без учета локальной неравновесности. На основе операционного решения задачи предложены важные в практическом отношении расчетные инженерные соотношения для верхней оценки максимума термических напряжений.

- Приведен обзор результатов работ, посвященных численному моделированию экспериментов по взаимодействию мощных ультрафиолетовых (УФ) лазерных импульсов с конденсированными мишенями.

- Развиты физико-математические модели и апробированы двумерные программы в эйлеровых и лагранжевых координатах на натурных экспериментах, позволяющие описывать физику взаимодействия мощных УФ-лазерных импульсов с мишенями различной конструкции. Это дает возможность прогнозировать эксперименты реакторного масштаба.

Цели. Цель исследования - обзор и анализ результатов работ, посвященных численному моделированию экспериментов по взаимодействию мощных ультрафиолетовых (УФ) лазерных импульсов с конденсированными мишенями. Натурные эксперименты были выполнены в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН на мощном криптон-фтор (KrF) лазере «ГАРПУН». Актуальность исследований связана с тем, что эксимерные УФ-лазеры являются одним из основных претендентов на драйвер в термоядерном реакторе. Физика взаимодействия такого излучения с плазмой имеет свою специфику. Обсуждается возможность использования мишеней в виде встречных конусов в таком ядерно-термоядерном реакторе.

Методы. Для моделирования лазер-плазменных процессов используются физико-математические модели, лагранжевы и эйлеровы методики, двумерные программы в цилиндрических и сферических координатах.

Результаты. Представлены результаты численного моделирования трех типов экспериментов: а) прожигание УФ-лазером алюминиевых фольг различной толщины; б) изучение развития гидродинамической неустойчивости при ускорении тонких полимерных пленок мощным УФ-импульсом и особенностей формирования турбулентного слоя; в) взаимодействие мощных УФ-импульсов с двухслойными мишенями (алюминий + оргстекло) и исследование «тонких» структур, формирующихся в веществе. На основании численных расчетов показано, что в гибридном реакторе с УФ-лазерным драйвером могут применяться мишени в виде двухсторонних встречных конусов.

Выводы. Развиты физико-математические модели и апробированы двумерные программы в эйлеровых и лагранжевых координатах на натурных экспериментах, позволяющие описывать физику взаимодействия мощных УФ-лазерных импульсов с мишенями различной конструкции. Это дает возможность прогнозировать эксперименты реакторного масштаба.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

- A special entrance test for first-year students starting to learn a new foreign language was developed.

- The initial version of the test obtained was verified by pilot testing first-semester-first-year students.

- Expert assessments of the foreign language potential learning on the part of students were used to evaluate the reliability and validity of the test.

- A subsequent correction of tasks and responses was carried out in light of the verification results.

Цель. Цель исследования - разработка специального входного теста для студентов-первокурсников, начинающих изучать новый для них иностранный язык. Для достижения этой цели был проведен анализ научных работ по проблемам, касающимся тестирования языковых/лингвистических способностей, мотивации к обучению иностранному языку; очерчен круг параметров тестирования, не связанных с изучением конкретного языка, однако дифференцирующих способности и мотивацию к его изучению; составлен вопросник на основе выявленных параметров. Полученный тест апробирован в группе студентов, уровень способностей и мотивированности которых определен. По итогам результатов тестирования и уже известных эмпирических знаний о студентах скорректированы тестовые задания, верифицированные по уровню и направлению подготовки обучающихся.

Методы. Для описания специального входного теста для студентов-первокурсников, приступающих к изучению нового иностранного языка в негуманитарном вузе, создана тестовая технология выявления когнитивных, психологических, интеллектуальных, мотивационных характеристик языковой личности обучающихся, на основании которой разработаны параметры тестирования, созданы вариативные разноуровневые блоки вводного теста.

Результаты. В логике заявленного эксперимента проведена верификация исходного варианта теста, его апробация в группах студентов-первокурсников по окончании обучения в первом семестре. Оценивание их потенциала в изучении иностранных языков рассматривалось в качестве экспертной оценки для определения надежности и валидности теста. С учетом верификации проведена последующая коррекция как самих тестовых заданий, так и ответов на них.

Выводы. При прогнозировании успешности иноязычной учебной деятельности студентов, зачисленных в группы по изучению иностранного языка с нулевого уровня, считаем целесообразным и продуктивным проведение подобного рода тестирования перед началом первого семестра. По итогам предложенной диагностики весьма актуальной представляется разработка персонифицированных адаптивных программ иноязычной подготовки таких студентов в неязыковом вузе.

ISSN 2500-316X (Online)