ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проведен анализ связей программ учебных дисциплин и ключевых сущностей учебного процесса. Рассмотрены функциональные возможности модуля собственной разработки программ учебных дисциплин для внедрения в РТУ МИРЭА, направленные на обеспечение взаимосвязи, прозрачности и доступности связей между параметрами учебной дисциплины и ее разделами.

Цели. Потребность в применении методов и моделей поддержки учебного процесса в образовательных организациях высшего образования, в т.ч. формирования и управления программами учебных дисциплин (ПУД), определяется растущей необходимостью активного внедрения средств автоматизации, включая комплексные информационные системы. Это вызвано наличием нормативно-правовых и социальных факторов, приводящих, с одной стороны, к существенному увеличению объемов и категорий информации, циркулирующей в рамках бизнес-процессов образовательной организации, а с другой стороны, к расширению требований, предъявляемых к обеспечению защиты информации, ее хранению и передаче. В 2018–2019 гг. Правительством Российской Федерации утверждены национальные проекты «Цифровая экономика» и «Образование» (в т.ч. федеральный проект «Цифровая образовательная среда»), подчеркивающие растущую роль процессов информатизации и цифровизации в образовании. Следует отметить очевидное несоответствие между характеристиками существующих в образовательных организациях информационных потоков и способами их сбора, обработки, хранения, анализа и применения на практике. Одной из важнейших составляющих образовательного процесса в организациях высшего образования является ПУД, позволяющая организовать взаимосвязи между различными составляющими учебного процесса: учебным планом, компетенциями, направлениями подготовки, технологиями обучения и способами осуществления контрольной проверки знаний обучающихся. Разработка и реализация ПУД является трудоемким и вариативным процессом, который требует внедрения информационных технологий. Цель работы – анализ объема и структуры образовательных программ учреждения для выявления требований к необходимому программному обеспечению.

Методы. Рассмотрена классификация систем управления обучением по различным признакам, ключевые требования к учебным дисциплинам и структура ПУД.

Результаты. Проведен анализ связей ПУД и ключевых сущностей учебного процесса. Рассмотрены функциональные возможности модуля собственной разработки ПУД для внедрения в РТУ МИРЭА, направленные на обеспечение взаимосвязи, прозрачности и доступности связей между параметрами учебной дисциплины и ее разделами.

Выводы. Введение модуля ПУД позволит уменьшить временны́е затраты на разработку программы путем предоставления универсальных шаблонов учебных дисциплин, возможности автозаполнения их параметров, отслеживания текущего статуса ПУД, и повысит уровень информированности участников образовательного процесса.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

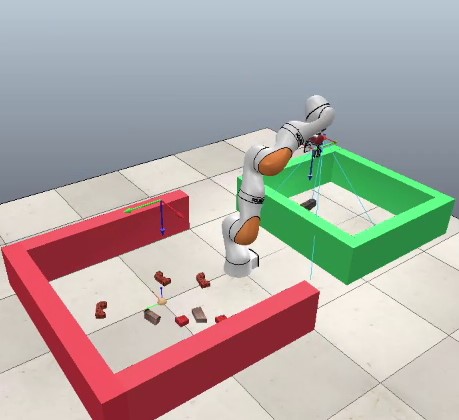

- В работе рассмотрена возможность применения непрерывного генетического алгоритма в задаче захвата объекта априорно неизвестной формы с избеганием столкновений с другими объектами статической сцены.

- Представлен комплексный алгоритм анализа сцены и реализация непрерывного генетического алгоритма для решения задачи поиска целевого положения захватного устройства робота избыточной кинематики Kuka LBR iiwa 7 R800.

Цели. Задача взаимодействия манипуляционного робота с априорно неизвестными объектами рабочей области представляет большой интерес для научного сообщества и множества отраслей. Решение этой задачи позволит сократить время адаптации робота к новым средам и объектам в них. Один из главных этапов взаимодействия манипуляционного робота с объектами сцены – поиск целевого положения захватного устройства на основе бортовой сенсорной подсистемы – может быть осуществлен рядом методов. Методы, связанные с технологиями машинного обучения и самообучения, могут быть неподходящими для некоторых областей применения (например, во время аварийно-спасательных работ), когда требуется быстро осуществить поиск целевого положения захватного устройства для априорно неизвестного объекта, информации о котором нет в базе данных робота. Поэтому для этой задачи представляются применимыми эвристические подходы, например, генетический алгоритм. Целями работы являются реализация поиска целевого положения захватного устройства с избеганием столкновений на основе непрерывного генетического алгоритма и исследование его работоспособности в условиях виртуального моделирования.

Методы. Использован эвристический алгоритм поиска – непрерывный генетический алгоритм. В комплексном алгоритме анализа сцены использованы классические методы обработки изображения. Использовано виртуальное моделирование для оценки эффективности алгоритма.

Результаты. В работе рассмотрена возможность применения непрерывного генетического алгоритма в задаче захвата объекта априорно неизвестной формы с избеганием столкновений с другими объектами статической сцены. Представлен комплексный алгоритм анализа сцены и реализация непрерывного генетического алгоритма для решения задачи поиска целевого положения захватного устройства робота избыточной кинематики Kuka LBR iiwa 7 R800. Проведены эксперименты и приведены результаты виртуального моделирования полученного алгоритма.

Выводы. Проведенное исследование позволяет утверждать, что непрерывный генетический алгоритм достаточно эффективен в задачах поиска целевого положения захватного устройства манипуляционного робота при условиях, когда статическая сцена представляет собой хаотично расположенные объекты разной формы.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Получено выражение для коэффициента передачи гидроакустического канала связи и новое выражение для спектрального уровня шумов моря, обусловленных волнением поверхности моря.

- На основе кусочно-линейной аппроксимации кривых спектральных уровней шумов турбулентности, судоходства, волнения моря и теплового шума моря определена спектральная плотность интенсивности шума моря.

- Получены зависимости пропускной способности гидроакустического канала от дальности связи, интенсивности передаваемого сигнала и состояния поверхности моря.

- Определены нижняя и верхняя частоты оптимального спектра передаваемого сигнала и оптимальный спектр.

- Исследована зависимость коэффициента использования полосы частот от интенсивности входного сигнала для разных значений дальности связи.

Цели. Пропускная способность является важной характеристикой любого канала связи, так как определяет предельную скорость передачи информации в нем. Основная цель работы – определение пропускной способности гидроакустического канала связи при ограничении на среднюю интенсивность передаваемого сигнала. Дополнительной задачей являлось определение оптимального спектра передаваемого сигнала и расчет граничных частот этого спектра. Была рассмотрена модель однолучевого канала, характерная для глубокого моря, когда приемник или передатчик расположены на достаточной глубине.

Методы. Использованы положения прикладной гидроакустики, теории случайных процессов и теории информации.

Результаты. Получено выражение для коэффициента передачи гидроакустического канала связи и новое выражение для спектрального уровня шумов моря, обусловленных волнением поверхности моря. На основе кусочно-линейной аппроксимации кривых спектральных уровней шумов турбулентности, судоходства, волнения моря и теплового шума моря определена спектральная плотность интенсивности шума моря. Получены зависимости пропускной способности гидроакустического канала от дальности связи, интенсивности передаваемого сигнала и состояния поверхности моря. Определены нижняя и верхняя частоты оптимального спектра передаваемого сигнала и оптимальный спектр. Исследована зависимость коэффициента использования полосы частот от интенсивности входного сигнала для разных значений дальности связи.

Выводы. Использование коэффициента затухания Франсуа – Гаррисона позволило связать пропускную способность канала с параметрами морской среды: температурой, соленостью, значением водородного показателя в иcследуемом районе. При заданной интенсивности входного сигнала пропускная способность существенно уменьшается с ростом дальности и усилением волнения моря. Показано, что с ростом расстояния ширина оптимального спектра уменьшается. Отмечается значительное влияние шума от волнения моря на форму оптимального спектра и значения его граничных частот. Было установлено, что возможны случаи увеличения коэффициента использования полосы частот ростом дальности при заданной интенсивности входного сигнала.

- Выполнен синтез и анализ оптимального алгоритма приема многопозиционных сигналов с фазовой и квадратурной амплитудной модуляцией с некогерентной обработкой гармонической помехи.

- Показано, что кроме вычисления корреляционных интегралов в приемнике необходимо формировать весовые коэффициенты, величина которых зависит от степени корреляции помехового колебания, выделенного из принимаемой смеси, с копией помехи, хранящейся в приемнике.

- Получены зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум, расстройки помехи и неточности установки частоты и уровня копии помехи в приемнике.

- Показано, что выигрыш в помехоустойчивости приема тем выше, чем больше интенсивность гармонической помехи.

Цели. Проведенный в работах многих исследователей анализ помехоустойчивости приема многопозиционных сигналов с фазовой (М-ФМ) и квадратурной амплитудной модуляцией (М-КАМ) показал, что качество приема дискретной информации существенно снижается при наличии кроме шумовой помехи еще и нефлуктуационных помех разных видов в канале радиосвязи. Одной из наиболее опасных является прицельная гармоническая помеха, поэтому разработка алгоритмов компенсации влияния такой помехи является актуальной задачей. Существуют различные методы борьбы с такого рода мешающими воздействиями, обладающие большей или меньшей эффективностью. Целью настоящей работы является синтез и анализ оптимального алгоритма приема многопозиционных сигналов М-ФМ и М-КАМ с некогерентной обработкой гармонической помехи.

Методы. Использованы методы статистической радиотехники, теории оптимального приема сигналов и компьютерное моделирование.

Результаты. Выполнен синтез и анализ оптимального алгоритма приема многопозиционных сигналов М-ФМ и М-КАМ с некогерентной обработкой гармонической помехи. Показано, что кроме вычисления корреляционных интегралов в приемнике необходимо формировать весовые коэффициенты, величина которых зависит от степени корреляции помехового колебания, выделенного из принимаемой смеси, с копией помехи, хранящейся в приемнике. Получены зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум, расстройки помехи и неточности установки частоты и уровня копии помехи в приемнике. Показано, что выигрыш в помехоустойчивости приема тем выше, чем больше интенсивность гармонической помехи.

Выводы. Синтезированная схема приемника позволяет достаточно эффективно бороться с гармонической помехой. Эффективность ее работы зависит от расстройки гармонической помехи относительно центральной частоты спектра полезного сигнала. Схема некогерентной обработки гармонической помехи сохраняет работоспособность и при небольших (в пределах ±10%) неточностях установки частоты и уровня копии помехи в приемнике.

- Рассмотрено влияние различных методов резервирования устройств ретранслятора и применения более надежной элементной базы на показатели безотказности и долговечности.

- Представлена методика определения показателя долговечности – гамма-процентного ресурса – по построенным математическим моделям вероятности безотказной работы.

- Проведен сравнительный анализ мероприятий по увеличению гамма-процентного ресурса ретранслятора.

Цели. Повышение качества и долговечности работы спутниковых систем связи с момента начала их практического использования развивается в направлении увеличения надежности бортовых ретрансляторов. Это достигается применением методов резервирования и использованием элементной базы с меньшей интенсивностью отказов. Наряду с резервированием большие перспективы в этом плане открывает создание новых технологий и материалов. Весьма актуальной является проблема эффективного сочетания методов резервирования и способов уменьшения интенсивности отказов элементов. Испытания на долговечность сложных систем могут продолжаться несколько лет. Цель работы – анализ эффективности методов обеспечения надежности ретранслятора спутниковой связи на основании предложенной методики определения показателя долговечности по математической модели вероятности безотказной работы.

Методы. Для описания структуры сложной системы, в данном случае бортового ретранслятора системы спутниковой связи, используется логико-вероятностный метод, в котором зависимость показателей надежности системы от показателей надежности элементов формулируется в виде логической функции работоспособности. Эта функция дает возможность создавать различные математические модели надежности систем и построить их логические схемы надежности, в т.ч. для резервированных систем. Для сравнения различных систем применяются графоаналитические методы.

Результаты. Рассмотрено влияние различных методов резервирования устройств ретранслятора и применения более надежной элементной базы на показатели безотказности и долговечности. Представлена методика определения показателя долговечности – гамма-процентного ресурса – по построенным математическим моделям вероятности безотказной работы. Проведен сравнительный анализ мероприятий по увеличению гамма-процентного ресурса ретранслятора.

Выводы. Рассмотренная методика определения показателя долговечности по математической модели вероятности безотказной работы позволяет определить интервал времени, в пределах которого резервирование дает выигрыш по вероятности безотказной работы по сравнению с уменьшением интенсивности отказов элементов. Таким образом возможно обеспечить эффективное сочетание методов резервирования и способов уменьшения интенсивности отказов элементов.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Разработан алгоритм поиска k‑кратчайших путей на ориентированных графах без контуров с отношением строгого порядка.

- С использованием теории групп на графах были определены абстрактные элементы – p‑контуры, между которыми была установлена многоуровневая структура отношений, позволившая реализовывать необходимый поиск путей.

- В рамках обоснования работоспособности построенного алгоритма доказана справедливость основных положений: во-первых, многоуровневая система отношений является исчерпывающей; во-вторых, не происходит потерь в окончательном решении в процессе работы алгоритма; в-третьих, пути, найденные в результате работы алгоритма, удовлетворяют основному требуемому соотношению между ними.

- Численно алгоритм реализован методом динамического программирования.

Цели. Информационная поддержка процессов планирования и управления проектами использует в качестве модели сетевые графики, помогающие в формировании структуры планируемых работ и расчете характеристик эффективности проекта. С целью оптимизации и выравнивания ресурсов, используемых в проектах, возникает необходимость нахождения на этих моделях не только критического пути максимальной взвешенной длины, но и ближайших к нему подкритических путей с меньшей по отношению к нему длиной. Цель работы – синтез и анализ алгоритма поиска k-кратчайших путей между вершинами входа и выхода сети, позволяющего идентифицировать вышеназванные подкритические пути.

Методы. Использованы положения теории графов и теории групп, а также метод динамического программирования.

Результаты. Разработан алгоритм поиска k-кратчайших путей на ориентированных графах без контуров с отношением строгого порядка. С использованием теории групп на графах были определены абстрактные элементы – p-контуры, между которыми была установлена многоуровневая структура отношений, позволившая реализовывать необходимый поиск путей. В рамках обоснования работоспособности построенного алгоритма доказана справедливость основных положений: во-первых, многоуровневая система отношений является исчерпывающей; во-вторых, не происходит потерь в окончательном решении в процессе работы алгоритма; в-третьих, пути, найденные в результате работы алгоритма, удовлетворяют основному требуемому соотношению между ними. Численно алгоритм реализован методом динамического программирования, который был расширен за счет использования дополнительного функционального соотношения, предполагающего наличие подоптимальных политик. Выводы. Проведенная серия вычислительных экспериментов подтвердила работоспособность и эффективность программно реализованного алгоритма. Выполненный анализ показал хорошие характеристики сходимости предложенного алгоритма в сравнении с алгоритмами данного класса, применяемыми к сетевым графикам. Это позволяет рекомендовать его к практическому использованию в информационных системах управления проектами.

ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Обоснован подход к формированию метаструктуры цифрового двойника производственного процесса (ЦД ПП) на основе моделей производственных объектов и их связей, разработаны порядок и правила построения системной модели ЦД ПП, разработан подход к структурно-параметрической идентификации моделей ЦД с учетом логико-семантических ограничений.

Цели. В настоящее время активно развивается методология обобщения и представления знаний об исследуемых предметно-ориентированных областях (ПОО) на базе «модельной гипотезы» определения выделяемых объектов и их связей. Такие системные модели определяют знания о ПОО в любой информационной системе. Методы системной инженерии уже сегодня позволяют создавать информационные модели реальных объектов, дополненные виртуальными составляющими, и наоборот, модели виртуальных объектов, дополненные реальными составляющими. Так, например, наличие информационных моделей технологических и производственных объектов и их связей с реальным оборудованием позволит создавать и управлять реально-виртуальными производственными процессами (ПП) в соответствии с методологией Industry 4. В теоретическом аспекте в основе разработки системных моделей объектов и их связей в ПОО лежит проблема формального непротиворечивого описания (грамматического исчисления) функциональных закономерностей данного множества объектов и их связей. Цель исследования – разработать подход и принципы методологии системного моделирования производственных объектов и их связей для замкнутого управления (прогнозирования, планирования, учета, регулирования и др.) в производственной среде машиностроительного предприятия в форме их цифровых двойников (ЦД).

Методы. Использованы базовые положения теории множеств, теории графов, и, в частности, положения теории категорий множеств, положения теории формальной логики, теории управления. Применены методы теории системной инженерии, методы организации и управления машиностроительным производством.

Результаты. Обоснован подход к формированию метаструктуры цифрового двойника производственного процесса (ЦД ПП) на основе моделей производственных объектов и их связей, разработаны порядок и правила построения системной модели ЦД ПП, разработан подход к структурно-параметрической идентификации моделей ЦД с учетом логико-семантических ограничений.

Выводы. Представлен пример идентификации базового множества объектов ЦД организации ПП на основе логико-семантического анализа производственной деятельности и положений единых стандартов Единой системы технологической подготовки производства для машиностроительного производства как исследуемой предметной области, подтверждающий основные положения предлагаемой методологии построения ЦД ПП.

ISSN 2500-316X (Online)