ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Цель работы – создание методик разработки рациональных планов (расписаний) выполнения параллельных программ (ВПП) и специализированного программного обеспечения для реализации этих методик.

- Основными методами при разработке планов ВПП являются построение, анализ и целенаправленное преобразование ярусно-параллельной формы информационных графов алгоритмов.

- Целевыми потребителями разработанных методов генерации расписаний параллельного выполнения программ являются разработчики трансляторов и виртуальных машин, исследователи свойств алгоритмов.

Цели. Построение рациональных планов (расписаний) выполнения параллельных программ (ВПП), вследствие неоднозначности, является сложной задачей. Цель работы – создание методик разработки таких планов и специализированного программного обеспечения для реализации этих методик, полагающихся на внутренние свойства алгоритмов, в первую очередь на свойство внутреннего (скрытого) параллелизма.

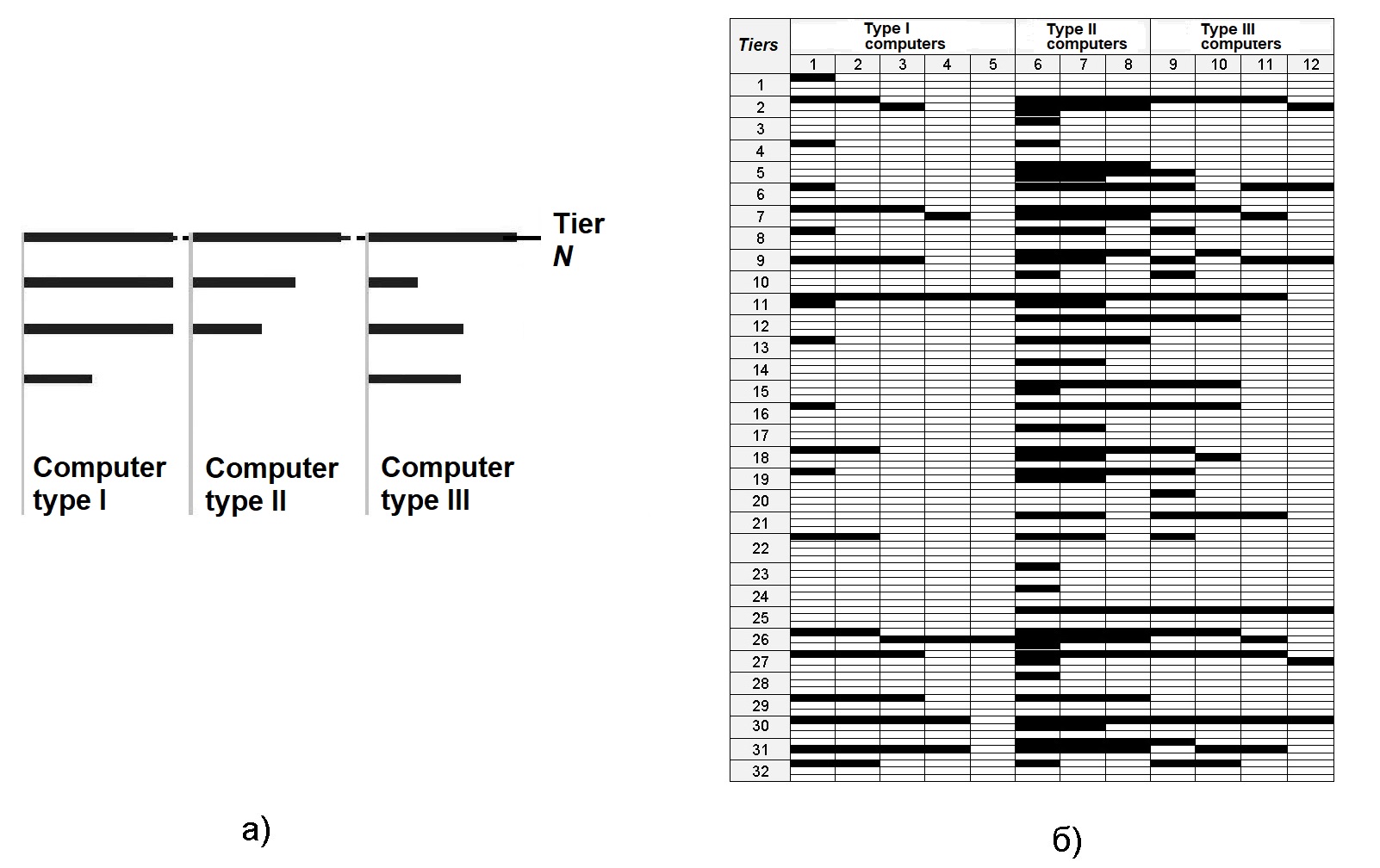

Методы. Основными методами при разработке планов ВПП являются построение, анализ и целенаправленное преобразование ярусно-параллельной формы (ЯПФ) информационных графов алгоритмов (ИГА). Преобразование ЯПФ осуществляется путем переноса операторов с яруса на ярус ЯПФ (именно это событие и принято за элементарный шаг при определении вычислительной сложности выполнения сценария). В качестве инструмента преобразования применен метод разработки сценариев преобразования на скриптовом языке программирования Lua. Сценарии создаются на основе эвристического подхода и используют набор API-функций (API – Application Programming Interface) разработанной программной системы, позволяющих всесторонне изучить параметры ИГА и его ЯПФ-представления для последующего построения плана ВПП на заданном поле параллельных вычислителей.

Результаты. Результаты вычислительных экспериментов выявили особенности внутренних свойств алгоритмов, влияющих на эффективность преобразований ЯПФ. Получены сравнительные показатели вычислительной сложности получения планов ВПП и иных параметров (включая плотность кода и др.) при применении различных сценариев преобразования ЯПФ. Итерационный подход к улучшению эвристических методов позволит приблизиться к оптимальным схемам решения целевой задачи.

Выводы. В целом разработанный программный комплекс подтвердил эффективность в исследовании параметров скрытого параллелизма в произвольных алгоритмах и рационального его использования при обработке данных. Подход применения скриптового языка для разработки эвристических методов (сценариев) целенаправленного преобразования форм ИГА показал большую гибкость и прозрачность для исследователя. Целевыми потребителями разработанных методов генерации расписаний параллельного выполнения программ в первую очередь являются разработчики трансляторов и виртуальных машин, исследователи свойств алгоритмов (в направлении нахождения и использования потенциала скрытого их параллелизма). Разработанное программное обеспечение и методики несколько лет применяются при обучении студентов в университетах России, что позволило повысить компетенции учащихся в области параллелизации обработки данных.

- Using the achievements of artificial intelligence in the fight against attacks, the authors proposed a method based on a combination of the genetic programming support vector machine (GPSVM) model using an unbalanced CICIDS2017 dataset.

- The combination of the GPSVM model with an unbalanced CICIDS2017 dataset to collect a sample increases the accuracy of intrusion detection to provide improved intrusion detection performance as compared to the SVM method.

Цели. Стремительное проникновение технологий беспроводной связи и устройств Интернета вещей (IoT) в деятельность человека и их повсеместное использование потребителями информации является значимым историческим явлением. Этот процесс сопровождается растущей интенсивностью негативных информационных атак, прежде всего, широким распространением бот-атак через IoT, объем которых наряду с сетевыми атаками достигает критического уровня, и снизить его самостоятельно потребителям контента не представляется возможным. В таких обстоятельствах возрастает потребность в синтезе технологически новой, основанной на новейших достижениях искусственного интеллекта, системы обнаружения вторжений. Важнейшим требованием к системе является ее эффективность при работе на полученных разными способами несбалансированных наборах данных атак, использующих разные технологические приемы вторжения. Синтез такой системы обнаружения вторжений является сложной задачей из-за отсутствия универсальных методов обнаружения технологически разных атак, а последовательное применение известных методов является недопустимо долгим. Ликвидация этого научного пробела и является целью настоящей статьи.

Методы. Используя достижения искусственного интеллекта в борьбе с атаками, авторы предложили способ, основанный на комбинации модели машины опорных векторов генетического программирования (GPSVM) с применением несбалансированного набора данных CICIDS2017.

Результаты. Предложена архитектура системы технологического обнаружения вторжений с возможностью целевого обучения набора данных в интересах обнаружения атак на CICIDS2017 и извлечения объектов обнаружения. Архитектурой предусмотрено разделение набора данных на проверяемые и непроверяемые объекты, которые по результатам обратной связи будут добавлены в обучающий набор. Для того чтобы обеспечить лучшую точность результата, происходит обучение модели и совершенствование обучающего набора GPSVM. Показана работоспособность новой блок-схемы модели GPSVM относительно того, как набор данных вводится в качестве входных данных и выдает выходные данные после обработки с помощью обучающего набора модели GPSVM. Численный анализ результатов модельных экспериментов по выбранным показателям качества показал увеличение точности результатов по сравнению с известным методом SVM.

Выводы. Компьютерные эксперименты подтвердили методическую правильность выбора комбинации модели GPSVM с применением несбалансированного набора данных CICIDS2017 для повышения эффективности обнаружения вторжений. Предложена процедура формирования обучающего набора данных, основанная на обратной связи. Показано, что применение такой процедуры вместе с разделением наборов данных создает условия для совершенствования обучения модели. Комбинация модели GPSVM с несбалансированным набором данных CICIDS2017 для сбора выборки повышает точность обнаружения вторжений и обеспечивает наилучшую производительность обнаружения вторжений по сравнению с методом SVM.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

- В статье обоснованы актуальность создания и перспективы применения многоагентных робототехнических систем для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Подтверждена возможность практической реализации многоагентной робототехнической системы на основе разработки и интеграции ряда информационно-управляющих и инфраструктурных подсистем.

Цели. В статье обоснованы актуальность создания и перспективы применения многоагентных робототехнических систем для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Целью работы является проверка практической реализуемости алгоритмов управления группой автономных роботов при решении многоэтапных прикладных задач.

Методы. Использованы положения теории конечных автоматов в задачах планирования действий многоагентной системы, методы автоматического управления при организации целенаправленного движения роботов-исполнителей, методы машинного зрения в задачах поиска и анализа формы завала.

Результаты. Описаны принципы построения, архитектура и состав программно-алгоритмического обеспечения прототипного образца многоагентной робототехнической системы, разработанной в РТУ МИРЭА в рамках проведения комплексных исследований развития средств и методов группового управления роботами. Рассмотрена многоэтапная задача поиска и устранения завалов. Предложенный алгоритм планирования действий робототехнических агентов определяет временну́ю очередность выполнения этапов данной задачи. Распределение заданий между роботами-исполнителями производится с учетом оценок их пригодности. Автономное функционирование робототехнических агентов определяется командами, поступающими с уровня группового управления, а также априорно заложенной базой знаний со сценарными моделями целесообразных действий. Компенсация неопределенностей внешней среды локального характера в процессе движения роботов базируется на комплексном анализе визуальной и навигационной информации. Наряду с основными элементами многоагентной системы дано описание разработанной инфраструктуры аппаратно-программных средств визуальной навигации и беспроводной связи.

Выводы. Результаты экспериментальных исследований показали эффективность развиваемых подходов к созданию интеллектуальных технологий группового управления автономными роботами на примере задач поиска и разбора завалов. Подтверждена возможность практической реализации многоагентной робототехнической системы на основе разработки и интеграции ряда информационно-управляющих и инфраструктурных подсистем.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- В работе сравниваются результаты применения различных алгоритмов при решении пяти задач многокритериальной оптимизации характеристик аналоговых и цифровых фильтров и многоступенчатых согласующих СВЧ-трансформаторов.

- Исследовались популяционный алгоритм GDE3, осуществляющий поиск одновременно всей аппроксимации множества Парето-оптимальных решений, и три алгоритма, основанные на скаляризации целевой функции, которые в одном цикле поиска находят один элемент указанного множества. Это многократный запуск покоординатного поиска MSPS, многократный запуск алгоритма последовательного квадратичного программирования MSSQP и алгоритм роя частиц PSO.

- Алгоритм GDE3 можно рекомендовать как базовый для решения подобных задач. Алгоритмы, основанные на скаляризации, целесообразно применять при поиске небольшого числа элементов множества Парето-оптимальных решений.

Цели. Вопрос о выборе метода решения задачи многокритериальной оптимизации из множества известных методов актуален для многих практических областей. Цель исследования – сравнить результаты применения разных методов на выбранных классах задач по качеству решений, затратам времени и другим критериям.

Методы. В работе сравниваются результаты применения различных алгоритмов при решении пяти задач многокритериальной оптимизации характеристик аналоговых и цифровых фильтров и многоступенчатых согласующих СВЧ-трансформаторов. Исследовались популяционный алгоритм GDE3, осуществляющий поиск одновременно всей аппроксимации множества Парето-оптимальных решений, и три алгоритма, основанные на скаляризации целевой функции, которые в одном цикле поиска находят один элемент указанного множества. Это многократный запуск покоординатного поиска MSPS, многократный запуск алгоритма последовательного квадратичного программирования MSSQP и алгоритм роя частиц PSO.

Результаты. Проведенное исследование показало, что популяционный алгоритм GDE3 позволяет успешно находить множества решений для всех рассмотренных задач. В двух задачах из пяти алгоритмы MSPS и PSO существенно уступили GDE3 как по качеству решений, так и по затратам времени на поиск одного решения. В одной из задач алгоритм MSSQP оказался неработоспособным. В других задачах алгоритмы, основанные на скаляризации, находили решения, не только не уступающие, а в некоторых случаях и превосходящие результаты GDE3. При этом затраты времени на поиск одного решения у MSPS и PSO оказались значительно бо́льшими, чем у GDE3 и MSSQP.

Выводы. Алгоритм GDE3 можно рекомендовать как базовый для решения подобных задач. Алгоритмы, основанные на скаляризации, целесообразно применять при поиске небольшого числа элементов множества Парето-оптимальных решений. Необходимо исследовать влияние особенностей рельефов отдельных показателей качества и скалярных целевых функций на процесс поиска решения.

Приведены примеры элементной базы устройств защиты от «переполюсовки» источников питания, варианты защиты аппаратуры от воздействия напряжения обратной полярности, а также схемотехнические решения на дискретных и интегральных компонентах.

Цели. В настоящее время широкое применение находит аппаратура с батарейным питанием (беспроводные датчики, кардиостимуляторы, «умные» браслеты, очки виртуальной реальности, беспилотные летающие аппараты, роботы, пирометры, автомобили, DC/DC преобразователи и др.). Для этих устройств принципиально важным вопросом является безопасное подключение первичных источников электропитания и наличие защиты от напряжения обратной полярности. Традиционное решение проблемы «переполюсовки» (подачи на прибор напряжения питания обратной полярности) с использованием диодов Шоттки при резервировании системы или увеличения мощности путем объединения источников питания по схеме ИЛИ вследствие большого падения напряжения приводит к значительным потерям мощности при больших токах, сложной проблеме теплоотвода и увеличению массогабаритных параметров. Это предопределило реализацию эффективных средств защиты аппаратуры с батарейным питанием от ошибочного подключения напряжения обратной полярности.

Методы. Задача решена с использованием схемотехнического моделирования в среде Electronics Workbench.

Результаты. Показано, что минимальный уровень потерь и малое падение напряжения при защите аппаратуры от обратной полярности питающего напряжения обеспечивают схемные решения «идеального диода» на дискретных компонентах и микросхемы типа «интегрального диода» с внешним и внутренним силовым транзистором MOSFET. Схемотехническое моделирование «идеальных диодов» на p- и n-канальных транзисторах, которые отличаются высокими техническими параметрами, позволило уточнить характеристики, потери напряжения и мощности в защищаемых цепях и показать простоту непосредственно самого технического решения. В статье обсуждены вопросы эффективности и современная элементная база устройств защиты.

Выводы. Приведены примеры элементной базы устройств защиты от «переполюсовки» источников питания, варианты защиты аппаратуры от воздействия напряжения обратной полярности, а также схемотехнические решения на дискретных и интегральных компонентах. Моделирование передаточных характеристик устройств защиты показало ограничение на минимальную величину входных напряжений около 4 В, обусловленную используемым MOSFET транзистором.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Разработана технология совместного осаждения тройных карбонатов бария-стронция-кальция из их азотнокислых солей, которая при выборе оптимального режима осаждения позволяет получать порошки тройного карбоната с неравновесным фазовым составом.

- Методами электронной спектроскопии показано, что легирующие примеси кальция, стронция, никеля в кристаллитах оксида бария, формирующихся при термообработке тройных карбонатов, существенно влияют на параметры электронной структуры кристаллитов.

Цели. Тройные карбонаты бария-стронция-кальция различных марок широко используются для нанесения оксидных покрытий на катоды электровакуумных приборов. Из всех типов катодов в электровакуумных приборах оксидные катоды являются одними из самых распространенных, т.к. сочетают в себе эффективность, долговечность, работу при относительно небольших температурах и сравнительно невысокую стоимость. Цели работы – разработка технологии синтеза тройных карбонатов бария-стронция-кальция с неравновесным фазовым составом, состоящим из собственно тройного карбоната и фазы чистого карбоната бария, разработка методики контроля качества такого карбоната для применения его в качестве компонента катодного материала для СВЧ-приборов, а также исследование влияния на электронную структуру кристаллитов оксида бария легирующих микропримесей из состава других фаз катодного материала.

Методы. Использована методика прецизионного рентгеноструктурного анализа и методы электронной спектроскопии.

Результаты. Разработана технология совместного осаждения тройных карбонатов бария-стронция-кальция из их азотнокислых солей, которая при выборе оптимального режима осаждения позволяет получать порошки тройного карбоната с неравновесным фазовым составом. Методами электронной спектроскопии показано, что легирующие примеси кальция, стронция, никеля в кристаллитах оксида бария, формирующихся при термообработке тройных карбонатов, существенно влияют на параметры электронной структуры кристаллитов.

Выводы. Совместное влияние кальция и стронция свидетельствует о наличии так называемого синергетического эффекта при легировании оксида бария двумя другими химическими элементами. Методика прецизионного рентгеноструктурного анализа позволяет эффективно контролировать качество неравновесного фазового состава тройных карбонатов, формирующегося при синтезе тройных карбонатов методом титрования и контролировать процессы агломерации наночастиц либо рекристаллизации наноструктурированных фаз, формирующихся при синтезе тройных карбонатов.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с использованием неравномерной сетки имеют преимущество, связанное с хорошим описанием областей сложной конфигурации, но при этом есть существенные ограничения на размерность СЛАУ. При использовании равномерной сетки размерность СЛАУ может быть на несколько порядков больше, однако в этом случае могут возникать трудности с описанием сложной конфигурации области. Выбор того или иного метода зависит от конкретной задачи и имеющихся вычислительных ресурсов. Для многих двухмерных задач может быть предпочтительнее СЛАУ на неравномерной сетке, а для трехмерных задач – предпочтительнее СЛАУ на равномерной сетке.

Цели. Интегральные уравнения давно и широко используются в математической физике для доказательства теорем существования и единственности решения краевых задач для дифференциальных уравнений. Однако, несмотря на то что интегральные уравнения имеют ряд преимуществ по сравнению с соответствующими краевыми задачами – все краевые условия присутствуют в ядрах уравнений, они практически не использовались для численного решения задач. Это связано с тем, что при дискретизации интегральных уравнений возникают системы уравнений с плотными матрицами, в отличие от разреженных матриц в случае дифференциальных уравнений. В последнее время, в связи с развитием вычислительной техники и методов вычислительной математики, интегральные уравнения начали использоваться при численном решении конкретных задач. В работе предложены два метода численного решения двухмерных и трехмерных интегральных уравнений, описывающих многие важные классы задач математической физики.

Методы. Для дискретизации интегральных уравнений использовался метод коллокации на неравномерной и равномерной сетках. Для численного решения получившихся систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) используются итерационные методы. Для случая равномерной сетки построен эффективный метод умножения матрицы СЛАУ на вектор.

Результаты. Построены соответствующие СЛАУ, описывающие рассматриваемые классы задач. Для решения систем уравнений, полученных с использованием равномерной сетки, предложены эффективные алгоритмы решения, использующие быстрое дискретное преобразование Фурье.

Выводы. СЛАУ с использованием неравномерной сетки имеют преимущество, связанное с хорошим описанием областей сложной конфигурации, но при этом есть существенные ограничения на размерность СЛАУ. При использовании равномерной сетки размерность СЛАУ может быть на несколько порядков больше, однако в этом случае могут возникать трудности с описанием сложной конфигурации области. Выбор того или иного метода зависит от конкретной задачи и имеющихся вычислительных ресурсов. Для многих двухмерных задач может быть предпочтительнее СЛАУ на неравномерной сетке, а для трехмерных задач – предпочтительнее СЛАУ на равномерной сетке

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

- Разработана базовая (общая) модель формирования и оценки цифровых компетенций обучающихся при реализации программ высшего образования. Она состоит из четырех взаимосвязанных ступеней, каждая из которых является неотъемлемой частью процесса формирования и оценки цифровых компетенций обучающегося и не может быть исключена без риска недостижения поставленных задач.

- Разработанная авторами модель основана на обширной нормативно-правовой базе, существующих отечественных и зарубежных практиках; опирается на мнение экспертного сообщества (прежде всего, работодателей); учитывает отраслевые и региональные особенности вуза, специфику направлений подготовки; содержит перечень оптимальных организационно-методических условий формирования цифровых компетенций.

Цели. Целью работы является анализ модели формирования и оценки цифровых компетенций обучающихся при реализации программ высшего образования, ориентированной на подготовку специалистов, не относящихся непосредственно к ИТ-сфере, но деятельность которых напрямую будет связана с применением цифровых продуктов. Под цифровыми компетенциями индивида следует понимать его способность уверенно, эффективно и безопасно выбирать и применять в различных жизненных практиках информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в т.ч. осуществлять поиск и критическое осмысление информации; использовать цифровые устройства, функционал социальных сетей; выполнять в онлайн-режиме финансовые и торговые операции; производить цифровой контент. Формирование цифровых компетенций у обучающихся – один из результатов освоения программ высшего образования.

Методы. Использована модель формирования цифровых компетенций, включающая четыре связанных между собой этапа: базовые цифровые компетенции, личностные компетенции (soft skills), профессиональные цифровые компетенции, цифровая культура.

Результаты. Разработана базовая (общая) модель формирования и оценки цифровых компетенций обучающихся при реализации программ высшего образования. Она состоит из четырех взаимосвязанных ступеней, каждая из которых является неотъемлемой частью процесса формирования и оценки цифровых компетенций обучающегося и не может быть исключена без риска недостижения поставленных задач.

Выводы. Разработанная авторами модель основана на обширной нормативно-правовой базе, существующих отечественных и зарубежных практиках; опирается на мнение экспертного сообщества (прежде всего, работодателей); учитывает отраслевые и региональные особенности вуза, специфику направлений подготовки; содержит перечень оптимальных организационно-методических условий формирования цифровых компетенций.

ISSN 2500-316X (Online)