СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- В работе рассмотрены вопросы технологии изготовления и возможности формирования сплавных волоконных мультиплексоров с малыми изгибными потерями и оптической изоляцией до 20-22 дБ, а также возможные механизмы влияния скручивания волоконных выводов мультиплексора на оптическую изоляцию каналов.

- Полученные результаты показывают, что при возникновении механических напряжений в сплавленной структуре мультиплексора изменение коэффициента оптической изоляции на двух рабочих длинах волн не превышало 1 дБ.

Цели. Одной из актуальных задач развития радиоэлектронных систем различного назначения является резкое увеличение объема и скорости передачи информации между элементами этих систем. Такая задача наиболее успешно решается с использованием средств волоконно-оптической техники, не имеющих альтернативы по ряду показателей. Применение оптических волокон (ОВ) в качестве физической среды позволило осуществить передачу больших потоков информации на значительные расстояния. Увеличение пропускной способности систем связи подталкивает производителей к разработке новых марок ОВ с улучшенными оптическими и эксплуатационными характеристиками, что позволяет усовершенствовать различные оптические компоненты, которые используют волоконный световод в качестве активной среды передачи информации. Наиболее широко используемыми в волоконно-оптических системах связи (ВОСС) являются двухканальные одномодовые WDM-мультиплексоры/демультиплексоры, представляющие собой вид спектрально-селективных разветвителей. Среди преимуществ WDM-мультиплексирования стоит отметить передачу большого объема информации по одному ОВ за счет организации каналов на разных длинах волн, возможность передавать по одному ОВ одновременно в обоих направлениях сигналы нескольких длин волн, которые не взаимодействуют друг с другом (дуплексная связь). В процессе эксплуатации WDM-мультиплексоры могут подвергаться различным внешним воздействиям, влияющим на работу и стабильность параметров устройства. В настоящее время отсутствуют данные по влиянию изгибов ОВ на оптические характеристики WDM-мультиплексоров. В связи с этим актуальным является исследование данной зависимости, которое включает в себя измерение параметров оптической изоляции и вносимых потерь. Цель работы – отработка технологии изготовления и исследование изготовленных WDM-мультиплексоров на основе определенных видов ОВ, устойчивых к изгибу.

Методы. Для формирования двухволновых WDM-мультиплексоров использована технология сплавной биконической вытяжки (FBT), позволяющей достичь низких вносимых потерь одновременно с высокой степенью изоляции каналов в широком диапазоне температур.

Результаты. В работе рассмотрены возможности изготовления волоконных мультиплексоров на основе изгибоустойчивого волокна Corning SMF-28 Ultra. Представлены результаты изготовления и исследования оптических характеристик экспериментальных образцов WDM-мультиплексоров. Установлено, что применение кварцевого волокна SMF-28 Ultra позволило существенно снизить девиацию оптической изоляции каналов при возникновении механических напряжений в световодной структуре мультиплексоров.

Выводы. Экспериментально показана возможность создания двухволновых мультиплексоров с малыми изгибными потерями и оптической изоляцией до 20–22 дБ. Рассмотрены возможные механизмы влияния скручивания волоконных выводов мультиплексора на оптическую изоляцию каналов. Полученные результаты показывают, что при возникновении механических напряжений в сплавленной структуре мультиплексора изменение коэффициента оптической изоляции на двух рабочих длинах волн не превышало 1 дБ.

- В связи с пандемией и массовым переводом сотрудников на удаленную работу используются в жилых помещениях рабочие места с персональными компьютерами (РМ с ПК), не соответствующие нормам экологической безопасности. На РМ с ПК электромагнитные поля (ЭМП), индуцируемые электрическими однофазным сетями типа TN, существенно превышают предельно допустимые уровни, заложенные в российских санитарных нормах и правилах.

- Рекомендовано в жилых зданиях использовать электросети типа IT (ТТ), двухфазные, симметричные с низким уровнем воздействия ЭМП на людей, эффективно используемых на промышленных предприятиях.

Цель. Проанализировать электромагнитную безопасность электрических сетей промышленной частоты (ПЧ) 50 Гц в жилых домах при длительной работе на рабочих местах (РМ) с персональными компьютерами (ПК). Выработать рекомендации по уменьшению воздействия уровней электромагнитных полей (ЭМП) ПЧ на здоровье людей в жилых помещениях.

Методы. В соответствии с российскими и международными нормативными документами проведены измерения и расчеты электромагнитных полей в жилых помещениях, где применяется однофазная система электроснабжения типа TN ПЧ, регламентированная правилами эксплуатации электроустановок.

Результаты. Выявлено, что на РМ с ПК электромагнитные поля, индуцируемые сетями типа TN, существенно возрастают, превышая предельно допустимые уровни: 25 В/м и 0.25 мкТл, рекомендуемые санитарноэпидемиологическими требованиями. Hа жилые здания требования служб Энергонадзора не распространяются, поэтому любые непрофессиональные переделки электрических сетей в квартирах и использование несертифицированных удлинителей приводят к искрообразованию, появлению высокочастотных гармоник и, в свою очередь, к дискомфортным условиям, влияющим на здоровье, а также к электропоражениям, пожарам и взрывам газа.

Выводы. Показано, что двухфазные симметричные электрические сети системы IT (ТТ) эффективно функционируют без аварий и воздействия ЭМП ПЧ на людей десятки лет и используются в медицинских, оборонных предприятиях и госучреждениях. С целью уменьшения техногенных катастроф в жилых домах необходимо законодательно перейти на систему IT (ТТ) в жилых домах, заменить существующие системы электроснабжения TN на систему IT (ТТ) и, кроме того, законодательно повысить требования к бытовым устройствам защиты и коммутации.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Методом пьезоэлектрической силовой микроскопии проанализированы особенности распределения локальных пьезоэлектрических параметров в области отверстия суб-микрометрового воздушного канала в перфорированных сегнетоэлектрических пленках Ba8Sr0.2TiO3 при приложении электрического поля в плоскости пленки.

- Обсуждается влияние дефектного слоя, сформированного в результате воздействия сфокусированного ионного пучка, на параметры пьезоэлектрического отклика системы.

- Показано, что компоненты пьезоэлектрического тензора в зазоре между отверстиями перфорации значительно усиливаются по сравнению с неперфорированной пленкой.

Цели. Методика травления фокусированным ионным пучком остается одной из наиболее востребованных для изготовления двумерных фотонных кристаллов и структур на основе функциональных материалов. Данная методика достаточно хорошо отработана для полупроводников. Но в то же время изменение свойств сегнетоэлектрических материалов под действием фокусированного ионного пучка, в т.ч. параметров распределения и переключения поляризационного состояния под действием электрического поля, остается слабоизученным. Цель работы – определение локальных пьезоэлектрических параметров в перфорированных сегнетоэлектрических пленках титаната бария-стронция (Ba0.8Sr0.2TiO3) с упорядоченными вертикальными воздушными каналами, изготовленными методом травления фокусированным ионным пучком.

Методы. Экспериментальные исследования проведены методом силовой микроскопии пьезоотклика при приложении электрического поля в планарной геометрии.

Результаты. Показано, что перфорация сегнетоэлектрической пленки приводит не только к формированию значительных неоднородностей в распределении пьезоэлектрического отклика в структуре, но и к заметному росту величины как вертикальной, так и латеральной компоненты пьезоотклика вблизи отверстий перфорации. Результаты расчета показали, что наибольшее усиление наблюдается для латеральной компоненты пьезоотклика: от 5 пм/В для неперфорированной пленки до 65 пм/В в области перфорации.

Выводы. Наиболее вероятным механизмом подобного изменения свойств является влияние нарушенного слоя, возникающего на границе и внутренней поверхности вертикальных воздушных каналов. Свойства этого слоя обусловлены двумя факторами: аморфизацией структуры в результате травления фокусированным ионным пучком и возникновением вблизи отверстия закрепленных доменных состояний, приводящих к формированию сложного распределения пьезоотклика как на границе отверстий, так и в промежутке между отверстиями перфорации. Полученная информация имеет значение для понимания особенностей формирования локальных пьезо- и сегнетоэлектрических откликов фотонных кристаллов, изготовленных травлением фокусированным ионным пучком, а также для поиска путей управления их состоянием при приложении внешнего электрического поля.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

- Статья посвящена повышению конструктивной прочности деталей изделий оборонного машиностроения.

- Предложенные технологические решения на основе синергетического подхода обеспечили сбалансированное улучшение параметров материала за счет устранения недостатков исходного полуфабриката.

- Данный подход заключается в видении металлического материала как системы, подвергаемой цепочке технологических воздействий в химическом, термодинамическом и механическом взаимодействии своих составляющих.

- Благодаря полученным результатам на практике был изменен существующий технологический процесс изготовления детали «лепесток», который позволил улучшить технологические и технические характеристики детали.

Цель. Разработка технологических приемов, направленных на повышение конструктивной прочности изделий оборонного машиностроения, может осуществляться с помощью создания новых способов получения и обработки деталей или улучшения традиционных приемов на основе комплексного (синергетического) подхода. В статье приводится комплексный метод обработки поверхности деталей, оценки твердости и шероховатости поверхности исходной заготовки из сплавов системы Al-Mg для улучшения качества изготовления корпусов модулей изделия МСП-418К, относящегося к приборам систем радиоэлектронной борьбы.

Методы. Данный подход заключался в видении металлического материала как системы, подвергаемой цепочке технологических воздействий в химическом, термодинамическом и механическом взаимодействии своих составляющих. Заготовки получали методом обработки металла давлением по различным схемам и в различных температурных режимах, затем обрабатывали их лезвийным инструментом с использованием динамометра и исследовали полученный рез металлографическим способом по всему торцу от наружного диаметра к центру образца.

Результаты. На примере Al-Mg сплавов проведены эксперименты, позволившие обнаружить зависимость между параметрами изменения структуры обрабатываемого материала и стабильностью процесса обработки резанием, а также качеством поверхности при чистовом точении детали.

Выводы. Предложенные технологические решения на основе синергетического подхода обеспечили сбалансированное улучшение параметров материала за счет устранения недостатков исходного полуфабриката. На основании полученных опытных данных сделан вывод о том, что проводимая деформация заготовок по сложным схемам при пониженной температуре благотворно влияет на обрабатываемость металлического материала, упорядочивание структуры и повышает качество поверхности деталей. При применении синергетического подхода есть возможность исправить плохую технологическую наследственность свойств материалов, полученную на предыдущих операциях; повысить качество поверхности заготовок за счет сплошности обрабатываемого материала; улучшить прочностные свойства деталей ответственного и особо ответственного назначения. Благодаря полученным результатам на практике подвергнут изменению существующий технологический процесс изготовления детали «лепесток», который позволил улучшить ее технологические и технические характеристики.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ

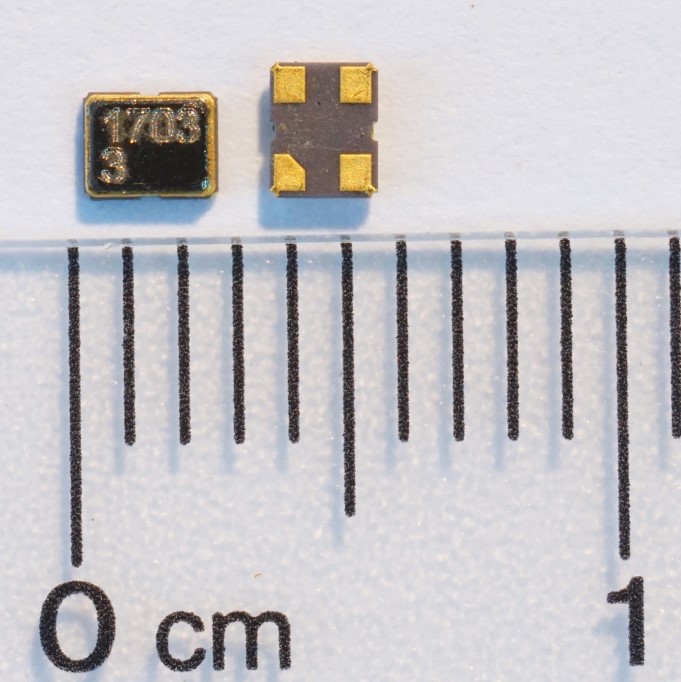

- Оценена возможность оптимизации требований к режиму термотренировки, применяемому к миниатюрным кварцевым резонаторам РК588, которые используются в условиях повышенной температуры окружающей среды.

- Установлены требования к надежностным характеристикам кварцевых резонаторов РК588 с использованием метода статистического моделирования в радиотехнике и метод испытания кварцевых резонаторов на безотказность. Установлены требования по уходу частоты при воздействии высокой температуры окружающей среды на серебросодержащую кристаллическую пластину размером 1.5×1.0 мм.

Цели. При разработке современных приборов радиоэлектроники и связи большое значение имеет выполнение требований, предъявляемых к ее надежности, стабильности генерируемых частот, избирательности приемной аппаратуры. Применение кварцевых резонаторов, широко используемых в радиосхемах сегодня, частично позволило повысить надежность средств связи и гарантировало высокую стабильность частоты без усложнения схемы. Современные мировые тренды разработки электротехнической аппаратуры связаны с ее миниатюризацией. Габариты кварцевых резонаторов с каждым годом уменьшаются, при этом требования к надежностным характеристикам остаются высокими. Цель работы – оценка возможности применения кварцевых резонаторов, представленных в миниатюрном керамическом корпусе размером 2.5 × 2.0 × 0.6 мм, в условиях повышенной температуры окружающей среды, а также выработка оптимальных требований к режиму термотренировки, который является базовой технологической операцией для стабилизации частоты колебаний.

Методы. Испытание кварцевых резонаторов на безотказность и методы статистического моделирования в радиотехнике.

Результаты. Установлены требования к надежностным характеристикам кварцевых резонаторов РК588 в миниатюрных керамических корпусах размером 2.5 × 2.0 × 0.6 мм при воздействии повышенной температуры окружающей среды +85 °C и +125 °C. Установлены требования по уходу частоты при воздействии повышенной температуры окружающей среды на тип кристаллической пластины, созданной на основе патента РФ № 27122426 «Способ изготовления тонких кристаллических пластин и тонких кристаллических элементов». Оптимизирован способ термотренировки и установлены коэффициенты старения.

Выводы. Расчетный коэффициент старения резонаторов в процессе испытаний на безотказность для партии № 1 при температуре +85 °C составил 0.75, а для партии № 2 при температуре +125 °C составил 0.18. Для данного типа пьезоэлемента размером 1.5 × 1.0 мм при рабочей температуре +125 °С коэффициент старения ниже в 4 раза, чем при температуре +85 °С, что говорит о возможности применения резонатора РК588 в условиях повышенной температуры окружающей среды.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Выравнивание яркости космических снимков очень актуально в связи с их высокой контрастностью, забивающей слабые части изображения и делающей их невидимыми. Части изображение с высокой плотности расплываются и теряют форму.

- Мы предлагаем новый метод, названный градиентным, который выравнивает изображение и создает синтезированное контурное изображение из снимков с разными плотностями.

- Метод предполагает создание условной системы координат на снимках, которая позволяет переносить фрагменты изображений со слабыми и высокими плотностями как градиентные на синтезированный снимок.

- Синтезированный снимок содержит изображения со слабой средней и высокой плотностью, выровненные по градиенту. На нем видны изображения, которые одновременно не видны на исходном снимке.

Цели. Цель работы – разработка методики для оценки семантики слабо структурированных или морфологически сложных визуальных информационных моделей. Для достижения цели вводится критерий отнесения визуальных моделей к сложным и алгоритм получения градиентного изображения с несколькими уровнями плотности. Градиентное изображение не является бинарным, что повышает надежность нахождения границ или контуров. Вводится вспомогательная структурная визуальная модель, и в обработке используется серия изображений разной плотности. Далее вводится понятие условной системы координат изображения, позволяющей переносить информацию с разных визуальных моделей на синтетическую результирующую визуальную модель.

Методы. Использование градиентной обработки изображений и построение новой промежуточной структурной модели, которая позволяет связывать модели с разной плотностью. Введение системы условных координат изображения. Обработка серии моделей с разной плотностью для получения синтетического изображения.

Результаты. Проведена обработка визуальных моделей, полученных с космических снимков со слабой различимостью объектов. Обработаны снимки в системе «Солнце – Земля – Луна». В качестве базиса выбрана система «Солнце – Земля». Для космических снимков характерно то, что яркий свет Солнца «забивает» изображения других объектов с бо́льшими фазовыми углами. Применение методики оконтуривания позволило выровнять изображения объектов слабой яркости и большой яркости. Смещение частотной характеристики после выявления всех объектов позволило сформировать четкую визуальную модель.

Выводы. На первичных визуальных моделях изображения слабой яркости не видны. При увеличении экспозиции они появляются, но объекты высокой плотности могут сливаться в один. Из-за этого по одному снимку высокой, средней или слабой плотности принципиально невозможно получить качественное изображение всех объектов или полную семантику визуальной модели. Для получения полной семантики визуальной модели необходима обработка серии изображений с переносом изображений на общее синтетическое изображение. Предложенная методика позволяет решать такие задачи. Сравнение полученных результатов с методами обработки одного изображения показывает надежность и большую информативность метода.

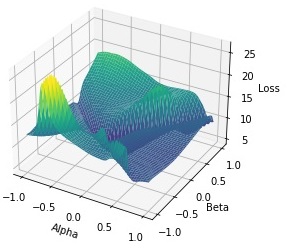

- Предложены способы интеллектуальной настройки входных весов машины экстремального обучения биоинспирированными алгоритмами в задачах восстановления регрессии.

- Экспериментальное исследование показало, что применение биоинспирированных алгоритмов способно улучшить точность прогнозов машины экстремального обучения, причем применение весов с уточненными биоинспирированными алгоритмами требует меньшего числа нейронов на скрытом слое для достижения наилучшей точности прогнозов на тестовых данных.

- Дополнительно приведены визуализации ландшафтов многомерных функций оценки потерь, оптимизированных биоинспирированными алгоритмами, в трехмерной прямоугольной системе координат вблизи найденного оптимума.

Цели. В результате современных исследований в машинном обучении, направленных на повышение точности и снижение вычислительной сложности алгоритмов анализа данных, была предложена новая архитектура искусственной нейронной сети – машина экстремального обучения. Это нейронная сеть прямого распространения с единственным скрытым слоем. В этой сети веса соединений между входными нейронами и нейронами скрытого слоя инициализируются случайно, а веса соединений между нейронами скрытого слоя и выходными нейронами вычисляются с использованием операции псевдообращения Мура – Пенроуза. Замена итерационного процесса обучения, присущего многим архитектурам нейронных сетей, на случайную инициализацию одной части весов и вычисление другой части делает рассматриваемый инструмент существенно более производительным, с сохранением хорошей обобщающей способности. Однако случайная инициализация входных весов не гарантирует оптимальной точности прогнозов. Цель работы – разработка и исследование подходов к интеллектуальной настройке входных весов в машинах экстремального обучения биоинспирированными алгоритмами для повышения точности прогнозов этого инструмента анализа данных в задачах восстановления регрессии.

Методы. Использованы методы теории оптимизации, теории эволюционных вычислений и роевого интеллекта, теории вероятностей и математической статистики, системного анализа.

Результаты. Разработаны и исследованы подходы к интеллектуальной настройке входных весов в машинах экстремального обучения, основанные на применении генетического алгоритма, алгоритма роя частиц, алгоритма поиска косяком рыб, алгоритма хаотического поиска косяком рыб с экспоненциальным убыванием шага, предложенного авторами настоящего исследования. Выявлено, что применение биоинспирированных алгоритмов способно улучшить точность прогнозов машин экстремального обучения в задачах восстановления регрессии, причем машине экстремального обучения с уточненными биоинспирированными алгоритмами весами требуется меньшее число нейронов на скрытом слое для достижения высокой точности прогнозов на тренировочных и тестовых наборах данных. С помощью хаотического алгоритма поиска косяком рыб с экспоненциальным убыванием шага могут быть получены наилучшие конфигурации машин экстремального обучения в рассмотренных задачах.

Выводы. Полученные результаты показывают, что точность прогнозов машин экстремального обучения может быть улучшена посредством применения биоинспирированных алгоритмов интеллектуальной настройки входных весов. Для выполнения настройки весов требуются дополнительные вычисления, поэтому использование машин экстремального обучения в сочетании с биоинспирированными алгоритмами может быть целесообразно в тех областях, где необходимо получение наиболее точной и компактной конфигурации машины экстремального обучения.

ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

- Проанализированы общие принципы и подходы к методам оценки эффективности проекта, дана модель приоритетов высокотехнологичных проектов.

- Представлены модели, учитывающие денежные потоки после истечения срока окупаемости, что позволит инвесторам, несмотря на сложность проектного финансирования в инновационные разработки, принимать обоснованные решения по вложению инвестиций, показан алгоритм экономической оценки инвестиционной привлекательности высокотехнологичных проектов.

Цели. Создание высокотехнологичных проектов является одним из главных этапов перехода к инновационной экономике, что объясняется интенсивным развитием процессов глобализации в экономической системе нашей страны. Высокотехнологичные проекты обладают меньшей доходностью по сравнению с венчурными проектами и более высокой вероятностью коммерческого успеха. На данный момент в России есть шесть направлений программ поддержки высокотехнологичных проектов. Кроме того, на российском рынке активно работает большое количество операторов поддержки таких проектов. Ускорение технологического развития требует активизации инновационной политики и пересмотра «портфеля» ее действующих инструментов. Это, в свою очередь, актуализирует задачу анализа их значимости и востребованности для участников инновационных процессов. Целью статьи является выявление особенностей процесса инвестирования в РФ, определение критериев отбора приоритетных высокотехнологичных проектов и методов их оценки для принятия взвешенных инвестиционных решений.

Методы. При построении моделей оценки инвестиционной привлекательности высокотехнологичных проектов использованы экономико-математические методы моделирования, а именно методы нелинейного и динамического программирования.

Результаты. В рамках статьи проанализированы общие принципы и подходы к методам оценки эффективности проекта. Представлены модель приоритетов высокотехнологичных проектов и модели (нелинейного программирования расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиционных затрат и модернизированного дисконтированного срока окупаемости инвестиционных затрат), позволяющие учесть денежные потоки после истечения срока окупаемости. Показан алгоритм оценки инвестиционной привлекательности высокотехнологичных проектов.

Выводы. На сегодняшний день не существует единого алгоритма оценки инвестиционной привлекательности высокотехнологичных проектов. Тем не менее, комплексное применение предложенных методов и моделей позволит инвесторам, несмотря на сложность проектного финансирования инновационных разработок, принимать обоснованные инвестиционные решения.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

- Университеты, институты РАН, отраслевые институты, заказчики, производства и потребители – это ключевые источники знаний о технологиях микро- и наноэлектроники.

- Система управления знаниями направлена на решение проблем в социальных, коммерческих и научно-технических аспектах деятельности предприятия в сфере микро- и наноэлектроники.

- Фундаментальные и прикладные исследования, работа с требованиями, производство и эксплуатация соответствуют основным участкам кривой жизненного цикла рассматриваемых технологий.

Цели. В течение последних десятилетий разработано множество моделей управления знаниями. Однако использование данных моделей для создания информационной системы в интересах исследовательских предприятий микроэлектроники не представляется возможным, поскольку они не учитывают динамику и характер развития технологий, а также специфику деятельности организаций в разных видах работ по генерации знаний. Цель работы – выявить направления актуальности разработки системы управления знаниями о технологиях микро- и наноэлектроники, определить и систематизировать источники знаний в данной научно-технической области.

Методы. Использованы метод анализа взаимосвязи бизнес-показателей компаний с последующей визуализацией в виде циклической диаграммы причин, метод анализа заинтересованных сторон.

Результаты. Сформулированы три направления актуальности разработки системы управления знаниями в наукоемкой области технологий микро- и наноэлектроники – с точки зрения социальных, коммерческих и научно-технических эффектов в соответствующих организациях. К ключевым источникам знаний о технологиях микро- и наноэлектроники отнесены университеты, институты РАН, отраслевые институты, заказчики, производства и потребители. Обоснована важность рассмотрения цифровых двойников электронных компонент как перспективного источника знаний в данной области.

Выводы. Анализ кривой жизненного цикла технологии на примере области микро- и наноэлектроники позволяет соотнести отдельные этапы данного жизненного цикла с конкретными видами работ, в ходе выполнения которых происходит выработка новых знаний. В качестве видов работ выделены фундаментальные и прикладные исследования, изучение требований, реализация на производстве и анализ эксплуатации. Для отрасли микроэлектроники на кривой жизненного цикла технологий они соответствуют участкам появления, пика ожиданий, избавления от иллюзий, преодоления недостатков и плато продуктивности.

ISSN 2500-316X (Online)