ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

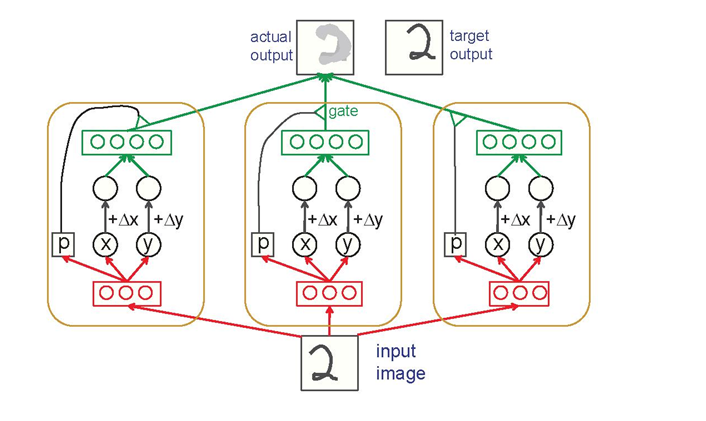

С целью решения задачи распознавания объектов на изображениях разработан и описан локальный детектор для модели репринта объекта на изображении. Для локального детектора разработан трансформирующий автокодер – модель нейронной сети. Локальный детектор способен, помимо определения измененного объекта, также определить и изначальную форму объекта. Трансформирующий автокодер представляет собой гетерогенную сеть, состоящую из множества сетей меньшей размерности, называемых капсулами. Капсула может научиться выводить позу своего визуального объекта в вектор. Трансформирующий автокодер решает проблему идентификации лицевых изображений в условиях помех (шумности), изменения освещенности и ракурса.

Задача распознавания объектов на изображениях является актуальной в настоящее время, поскольку существующие системы и методы не решают полностью проблему идентификации в сложных условиях: помехи, освещение, различные изменения на лице и т.д. С целью решения этой задачи разработан и описан локальный детектор для модели репринта объекта на изображении. Для локального детектора разработан трансформирующий автокодер (ТА) – модель нейронной сети. Данная модель является подвидом общего класса нейронных сетей снижения размерности. Локальный детектор способен, помимо определения измененного объекта, также определить и изначальную форму объекта. Особенностью ТА является представление участков изображения в компактном виде и проведение оценки параметров аффинной трансформации. Трансформирующий автокодер представляет собой гетерогенную сеть (ГС), состоящую из множества сетей меньшей размерности, называемых капсулами. Искусственные нейронные сети должны использовать локальные капсулы, которые выполняют некоторые довольно сложные внутренние вычисления на своих входах, а за-тем инкапсулируют результаты этих вычислений в небольшой вектор высокоинформативных выходов. Каждая капсула учится распознавать неявно определенный визуальный объект в ограниченной области условий про-смотра и деформаций. Она выводит как вероятность того, что объект присутствует в своей ограниченной области, так и набор «параметров экземпляра», которые могут включать точную позу, освещение и деформацию визуального объекта относительно неявно определенной канонической версии этого объекта. Главное преимущество капсул, выводящих параметры экземпляра, заключается в простом способе распознавания целых объектов путем распознавания их частей. Капсула может научиться выводить позу своего визуального объекта в вектор, линейно связанный с «естественными» представлениями позы, которые используются в компьютерной графике. Существует простой и высокоселективный тест на то, имеют ли визуальные объекты, представ-ленные двумя активными капсулами, правильные пространственные отношения для активации капсулы более высокого уровня. Трансформирующий автокодер решает проблему идентификации лицевых изображений в условиях помех (шумности), изменения освещенности и ракурса.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

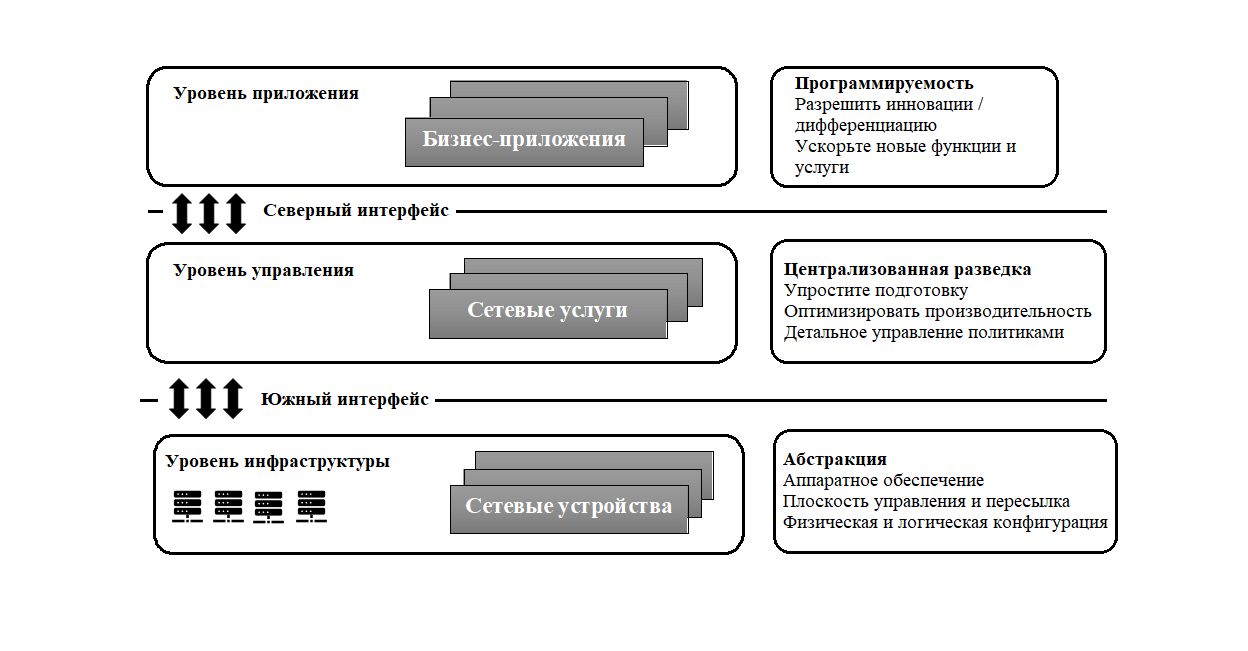

Традиционная сеть несет в себе проблемы: зависимость от поставщика, сложность управления большой сетью, динамически меняющиеся политики пересылки. Программно-конфигурируемая сеть (SDN) – новая стратегия, разработанная для решения этих проблем. Обсуждаются различные архитектурные проблемы сети SDN контроллеров с открытым исходным кодом и исследуется их влияние на качество обслуживания в сети.

Качество обслуживания в сети (QoS) – это процесс управления сетевыми ресурсами для уменьшения потери пакетов, а также уменьшения джиттера и задержки. QoS широко используется в традиционных сетях, а также может быть реализован в стандарте 5G на основе программно-конфигурируемой сети (SDN). Традиционная сеть несет в себе несколько проблем, таких как зависимость от поставщика, сложность управления большой сетью, динамически меняющиеся политики пересылки и многое другое. Программно-конфигурируемая сеть – это новая стратегия, разработанная для решения таких проблем традиционной IP-сети, как высокий уровень сложности и неспособность своевременно адаптироваться к новым требованиям к качеству обслуживания. Фундаментальная идея, лежащая в основе SDN, по сравнению с традиционной сетевой парадигмой, заключается в создании горизонтально интегрированных систем путем разделения уровня управления и данных при обеспечении все более сложного набора абстракций. В последнее время появились различные инфраструк-туры QoS с поддержкой SDN, которые предлагают множество возможностей для реконфигурации сети и опре-деления политик на высоком уровне. Требования QoS для сетей 5G были определены на основе трех основных категорий сценариев использования: Extreme Mobile BroadBand (xMBB), Massive Machine Type Communications (mMTC) IoT/M2M-устройства и высоконадежная М2М-связь (сверхнадежная связь машинного типа – uMTC). В статье анализируется и исследуется QoS на основе метода протокола OpenFlow и QoS на основе метода контроллеров с открытым исходным кодом SDN в сети 5G. Обсуждаются различные архитектурные проблемы сети SDN контроллеров с открытым исходным кодом и исследуется их влияние на QoS. Описываются характеристики QoS, такие как задержка, доступность, надежность, джиттер и пропускная способность. Обсуждаются и сравниваются параметры QoS в сети 5G, которые определены мировыми лидерами в данной технологии.

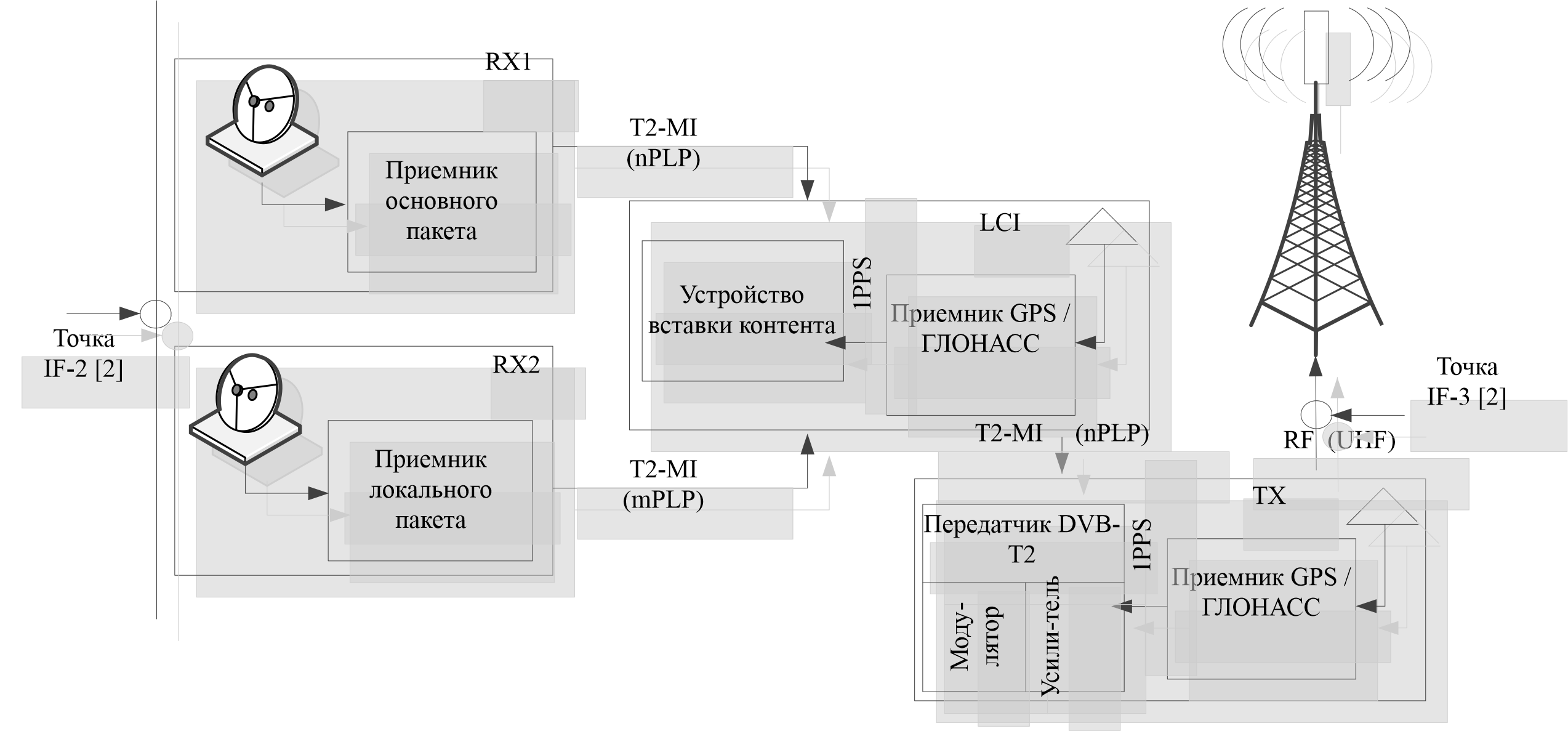

- Модификация контента, предоставляемого абонентам эфирного цифрового телевизионного сигнала, необходима для обеспечения технической возможности организации врезок сигналов местного наполнения, таких как телепрограммы региональных вещателей или информация территориальных органов.

- Проведен расчет параметров надежности восстанавливаемой системы организации эфирного телевещания на удаленной станции с учетом модификации контента.

- Установлено, что дополнительное резервирование, организованное путем подключения выходного потока с приемника RX1 непосредственно на передающее устройство, позволяет в 2.5 раза повысить среднее время наработки между отказами.

Модификация контента, предоставляемого абонентам эфирного цифрового телевизионного сигнала, необходима для обеспечения технической возможности организации врезок сигналов местного наполнения, таких как телепрограммы региональных вещателей или информация территориальных органов ГО ЧС. Вещательные мультиплексы федеральных телепрограмм рассчитаны на использование в рамках со-ответствующей временной зоны (А, Б, В, Г, М). В каждой временной зоне находится целый ряд регионов, в каждом из которых существуют местные телерадиокомпании, выпускающие контент локального характера, который необходимо доставить до абонентов целого субъекта. Задачу врезки/модификации контента на каждой удаленной передающей станции выполняет инсертер или устройство вставки локального контента (ETSITS 102773). В статье проведен расчет параметров надежности восстанавливаемой системы организации эфирного телевещания на удаленной станции с учетом модификации контента. Представлены таблицы и граф состояний системы вещания, на основании которых составлены системы дифференциальных уравнений А.Н. Колмогорова. Установлено, что дополнительное резервирование, организованное путем подключения выходного потока с приемника RX1 непосредственно на передающее устройство, позволяет в 2.5 раза повысить среднее время наработки между отказами, а также повысить значение коэффициента готовности на 5.26%. Все расчеты выполнены с использованием программного комплекса SimInTech. Рассмотрено влияние автоматического резервирования оборудования врезки контента и передатчика на возникновение ошибок в потоке, влияющих на качество выходного сигнала. Определена взаимосвязь коэффициента готовности и составляющих параметра QualityofService – SAE, SDE и SIE.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

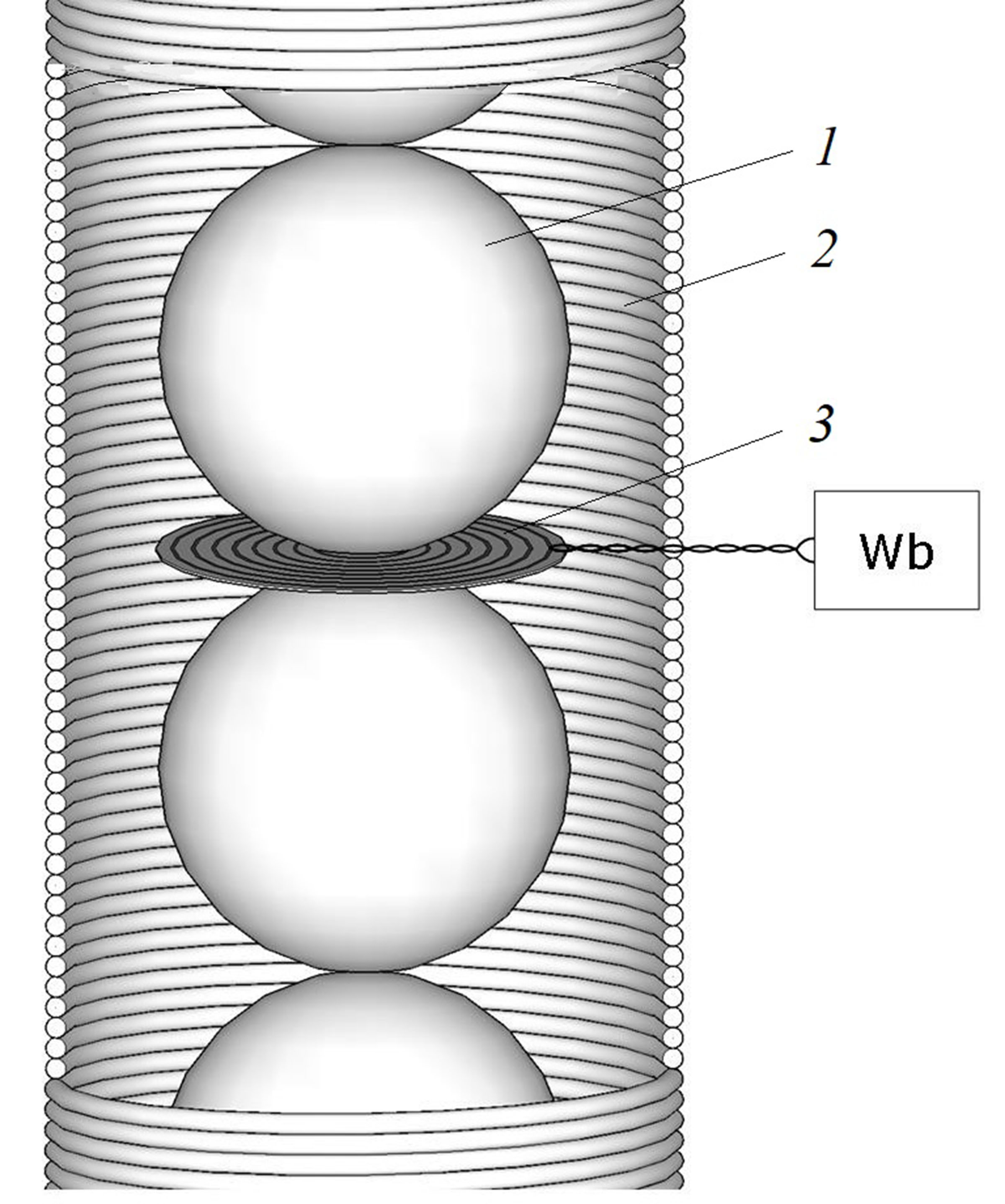

Для выяснения магнитных параметров условных сердцевин цепочки гранул-шаров как физически самодостаточного элемента гранулированной среды, измерительные датчики магнитного потока в сердцевине выполняли в виде контуров на тонких печатных платах с посадочными отверстиями, помещаемых между смежными шарами. На основании полученных данных магнитного потока в разных по радиусу r сердцевинах (r/R = 0.2−0.9) цепочки шаров радиусом R = 20 мм определены значения магнитной индукции B в них, а также их магнитной проницаемости μ при намагничивании цепочки в соленоиде полем напряженностью от 4.8 до 54.5 кА/м. Показано, что при формальном утолщении сердцевин значения B и μ снижаются ввиду уменьшения объема ферромагнетика в сердцевине, а для цепочки в целом они соответствуют значениям B и μ для полишаровой среды.

Кроме информации о магнитных параметрах неоднородных, в частности гранулированных, магнетиков, обычно изучаемых в рамках модели квазисплошной среды, не меньший интерес представляет получение информации с позиций модели, когда объект изучения – характерные элементы неоднородного магнетика. Согласно хорошо зарекомендовавшей себя модели избирательного намагничивания гранулированной среды такими элементами, из которых состоит эта среда, являются цепочки гранул – прямые и извилистые, всегда проявляющие себя в направлении ее намагничивания. Они выполняют функцию про-водников-каналов генерируемого магнитного потока сквозь гранулированную среду, вследствие чего она представляет собой своеобразный разветвленный «жгут» проводников-каналов. Для любой же из цепочек гранул, например, гранул-шаров радиусом R концептуально значимыми являются магнитные параметры ее условных сердцевин радиусом r ≤ R. Эти параметры, прежде всего, магнитная проницаемость квазисплошных сердцевин и магнитная индукция в них, для разных (по r) сердцевин вариабельны, что требует соответствующей магнитной диагностики. Для выяснения магнитных параметров условных сердцевин цепочки гранул-шаров как физически самодостаточного элемента гранулированной среды (т.е. в соответствии с моделью поцепочного намагничивания такой среды), измерительные датчики магнитного потока в сердцевине практично выполнять в виде круговых датчиков, окружающих точку контакта гранул-шаров, но не традиционных петель из провода, а контуров на тонких печатных платах с посадочными отверстиями, помещаемых между смежными шарами. На основании полученных данных магнитного потока в разных по радиусу r сердцевинах (r/R = 0.2−0.9) цепочки шаров радиусом R = 20 мм определены значения магнитной индукции B в них, а также их магнитной проницаемости μ при намагничивании цепочки в соленоиде полем напряженностью от 4.8 до 54.5 кА/м. Показано, что при формальном утолщении сердцевин значения Bи μ снижаются ввиду уменьшения объема ферромагнетика в сердцевине, а для предельной сердцевины (r/R → 1), т.е. для цепочки в целом они ожидаемо соответствуют значениям B и μ для полишаровой среды-засыпки.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Предлагается двухэтапная схема сплайн-аппроксимации плоской кривой, заданной последовательностью точек, при неизвестном числе элементов сплайна и наличии ограничений на параметры его элементов. На каждой итерации процесса оптимизации для соответствующего набора активных ограничений строится базис в нуль-пространстве матрицы ограничений. Это позволяет найти направление спуска и решить вопрос об исключении ограничений из активного набора без решения систем линейных уравнений вообще, а в наиболее сложных случаях − решая линейные системы малой размерности.

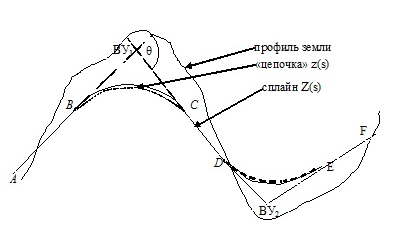

В статье компьютерное проектирование трасс линейных сооружений рассматривается как за-дача сплайн-аппроксимации. Принципиальной особенностью соответствующих проектных задач является то, что план и продольный профиль трассы состоят из элементов заданного вида. В зависимости от типа линейного сооружения используются отрезки прямых, дуги окружностей, парабол второй степени, клотоид и др. В любом случае результатом проектирования является кривая, состоящая из нужной последовательности элементов заданного вида. В точках сопряжения элементы, как правило, имеют общую касательную, а в наиболее сложном случае – и общую кривизну. Подобные кривые принято называть сплайнами. В отличие от других применений сплайнов в проектировании трасс линейных сооружений приходится учитывать многочисленные ограничения на параметры элементов сплайна, возникающие из необходимости соблюдения технических нормативов с целью обеспечения нормальной эксплуатации будущего сооружения. Технические ограничения формализуются в виде системы неравенств. Главная отличительная особенность рассматриваемых проектных задач состоит в том, что число элементов искомого сплайна неизвестно и должно быть определено в процессе решения задачи. Это обстоятельство принципиально усложняет задачу и не позволяет применить для ее решения математические модели и алгоритмы нелинейного программирования, так как неизвестна размерность задачи. В статье предлагается двухэтапная схема сплайн-аппроксимации плоской кривой, заданной последовательностью точек, при неизвестном числе элементов сплайна и наличии ограничений на параметры его элементов. На первом этапе определяется число элементов сплайна и приближенное решение задачи аппроксимации. Используется метод динамического программирования. На втором этапе выполняется оптимизация параметров элементов сплайна. Используются алгоритмы нелинейного программирования, разработанные с учетом особенностей системы ограничений. При этом на каждой итерации процесса оптимизации для соответствующего набора активных ограничений строится базис в нуль-пространстве матрицы ограничений. Это позволяет найти направление спуска и решить вопрос об исключении ограничений из активного набора без решения систем линейных уравнений вообще, а в наиболее сложных случаях − решая линейные системы малой размерности. В качестве целевой функции наряду с традиционно используемой суммой квадратов отклонений аппроксимируемых точек от сплайна в статье предлагаются другие функции с учетом специфики конкретной проектной задачи.

Проведен численный анализ испарения с поверхности капли воды в нейтральный газ – воздух в присутствии конвективных течений в газовой фазе. Задача решена в осесимметричном приближении, течения вынужденной конвекции, совместимые с условиями симметрии, представлены потоками, направленными вниз вдоль оси системы и расходящимися по сторонам вблизи капли и подложки. Обнаружено, что скорость испарения не изменяется в присутствии течений вынужденной конвекции, что противоречит большинству экспериментальных работ. Предположительная причина расхождений заключается в возникновении неравновесных условий на границе конденсированной фазы, при которых режим испарения перестает быть диффузионным.

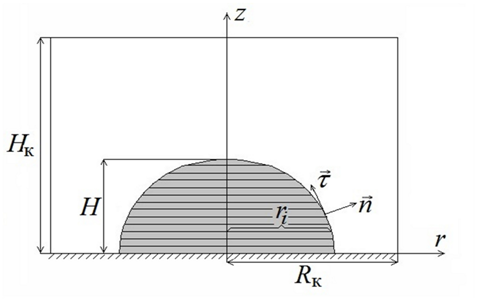

Результаты экспериментов по измерению скорости испарения с поверхности жидкой лежащей капли в воздух указывают, что конвективные потоки над поверхностью увеличивают скорость испарения. Однако данные относительно того, в какой мере конвекция влияет на процесс испарения, сильно разнятся, часто противоречивы и требуют уточнения. В работе проведен численный анализ испарения с поверхности капли воды в нейтральный газ – воздух в присутствии конвективных течений в газовой фазе. Капля располагается на горизонтальной, гладкой, изотермической подложке, рассмотрена мода с постоянным углом смачивания. Задача решена в осесимметричном приближении, течения вынужденной конвекции, совместимые с условиями симметрии, представлены потоками, направленными вниз вдоль оси системы и расходящимися по сторонам вблизи капли и подложки. Математическая модель учитывает влияние сил поверхностного натяжения, тяготения и вязкости в обеих средах, возможную свободную гравитационную конвекцию в газовой и жидкой средах, конвекцию Марангони в капле и построена для испарения, контролируемого диффузией в газовой фазе. Получены результаты, свидетельствующие о взаимном влиянии жидкой и газовой сред: капля колеблется под влиянием движений в атмосфере, что порождает волну плотности в газе: колеблющаяся капля «звучит». Величина скорости в жидкой среде в 50 раз меньше характерной скорости в воздухе. Обнаружено, что скорость испарения не изменяется в присутствии течений вынужденной конвекции, что противоречит большинству экспериментальных работ. Предположительная причина расхождений заключается в возникновении неравновесных условий на границе конденсированной фазы, при которых режим испарения перестает быть диффузионным.

С помощью теоретико-игровых подходов моделируется человеческое сообщество как динамическая система и исследуется, какое влияние оказывают на состояние этой системы такие этические нормы поведения, как эгоизм, альтруизм и мораль. На примере игровой модели социального выбора показывается, что сообщества, среди представителей которых преобладает преимущественно эгоистическое мировозрение, менее склонны к инновациям и отказу от устаревших норм поведения. И наоборот: те сообщества, представители которых разделяют базовые этические принципы, увереннее и быстрее переходят к более передовым и благоприятным для сообщества поведенческим нормам.

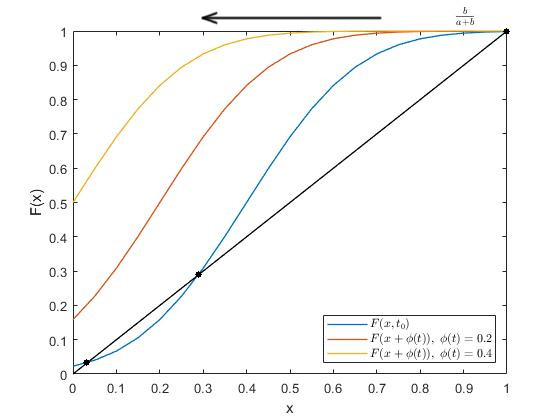

В статье с помощью теоретико-игровых подходов моделируется человеческое сообщество как динамическая система и исследуется, какое влияние оказывают на состояние этой системы такие этические нормы поведения, как эгоизм и альтруизм, мораль (на примере императива Канта или Золотого правила нравственности), а также изучается вопрос определения эффективности сообщества в зависимости от превалирующего среди его представителей мировоззрения. На примере игровой модели социального выбора между двумя нормами поведения: одной общепринятой, но устаревшей, и другой новой, еще не распространенной, но более передовой и прогрессивной, показывается, что сообщества, среди представителей которых преобладает преимущественно эгоистическое мировозрение, менее склонны к инновациям и отказу от устаревших норм поведения. И наоборот: те сообщества, представители которых разделяют базовые этические принципы, увереннее и быстрее переходят к более передовым и благоприятным для сообщества в целом поведенческим нормам. В заключении работы с помощью модели пороговых значений, определяющих коллективный выбор, исследуется вопрос, какие преимущества приобретает сообщество, в котором ведется целенаправленная воспитательная, просветительская деятельность, призванная повысить уровень морали и нравственности среди его представителей. Полученные результаты могут быть использованы, во-первых, в качестве составной части курса по математическим основам этики, который мог бы исполнять функции воспитательной работы в высших и средних учебных заведениях, а, во-вторых, для целей оценки эффективности проводимой воспитательной работы и государственного планирования в сферах воспитания и образования.

Работа посвящена исследованию эволюции вращательного движения планеты в центральном ньютоновском поле сил. Планета моделируется телом, состоящим из твердого ядра и жестко прикрепленной к нему вязкоупругой оболочки. Центр масс планеты движется по заданной кеплеровской эллиптической орбите. Уравнения движения представлены системой уравнений Рауса с использованием канонических переменных Андуайе, которые в невозмущенной задаче являются переменными «действие-угол». Показано, что в стационарном движении вектор кинетического момента ортогонален плоскости орбиты, а предельное значение модуля этого вектора зависит от эксцентриситета эллиптической орбиты.

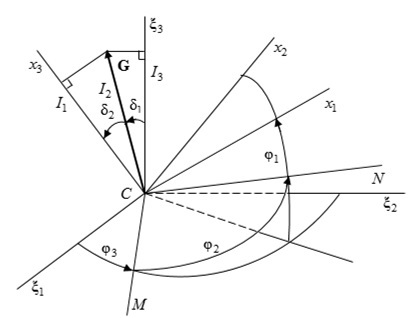

Работа посвящена исследованию эволюции вращательного движения планеты в центральном ньютоновском поле сил. Планета моделируется телом, состоящим из твердого ядра и жестко прикрепленной к нему вязкоупругой оболочки. Рассматривается ограниченная постановка задачи, когда центр масс планеты движется по заданной кеплеровской эллиптической орбите. Уравнения движения выводятся в форме системы уравнений Рауса с использованием канонических переменных Андуайе, которые в невозмущенной зада-че являются переменными «действие-угол» и имеют вид интегро-дифференциальных уравнений с частными производными. Используется методика, разработанная Вильке В.Г. для механических систем с бесконечным числом степеней свободы. Методом разделения движений получена система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая вращательное движение планеты с учетом возмущений, вызванных упругостью и диссипацией. Методом усреднения получена эволюционная система уравнений относительно переменных «действие» и медленных угловых переменных. Построен фазовый портрет, описывающий взаимное изменение модуля вектора кинетического момента G вращательного движения и косинуса угла между этим вектором и нормалью к плоскости орбиты центра масс планеты. Найдено стационарное решение эволюционной системы уравнений, которое является асимптотически устойчивым. Показано, что в стационарном движении вектор кинетического момента G ортогонален плоскости орбиты, а предельное значение модуля этого век-тора зависит от эксцентриситета эллиптической орбиты. Построенная математическая модель может быть использована для изучения приливной эволюции вращательного движения планет и спутников. Полученные в работе результаты согласуются с результатами ранее проведенных исследований в этой области.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

Рассмотрены теоретические аспекты влияния гуманитарной среды в образовательном учреждении технической направленности на повышение качества подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке труда. Проведен анализ специальной литературы и обобщение разных точек зрения на предмет исследования.

Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов влияния организации гуманитарной среды в образовательном учреждении технической направленности на повышение качества подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке труда. Проведен анализ специальной литературы и обобщение разных точек зрения на предмет исследования. Гуманитарная среда представляет собой определенную содержательную направленность образовательной системы учебных планов и рабочих программ дисциплин, включающих в себя единство материальных и духовных ценностей, отвечающих за формирование личности студентов. Каждый педагог рассматривает данную проблему в своем ключе, поэтому его точка зрения имеет свою специфику. Гуманитарная среда вуза включает в себя специально организованную систему обучения, в которой применяется комплекс подобранных методов и технологий, позволяющих «взрастить» конкурентоспособного специалиста, обладающего комплексом не только профессиональных, но и личностных компетенций. Подготовка специалистов в техническом вузе имеет свои особенности, связанные с дальнейшей профессиональной реализацией выпускников. Студенты на этапе обучения должны овладеть специальными компетенциями, развить личностные качества, иметь мотивацию к изучению дисциплин и освоению новых видов деятельности. Организация гуманитарной среды в образовательном учреждении должна быть реализована на всех уровнях: вузовском, факультетском, на каждом конкретном занятии по изучению дисциплин, как предусмотренных учебным планом, так и внеучебных, согласно плану воспитательной работы. Для этого необходимо поддерживать и контролировать взаимодействие студентов со всеми компонентами образовательной среды вуза с помощью таких методов, как гуманитарные технологии, наставничество, организация положительного психологического климата в учреждении, введение дополнительных образовательных программ, использование активных и инновационных методов обучения.

ISSN 2500-316X (Online)