ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

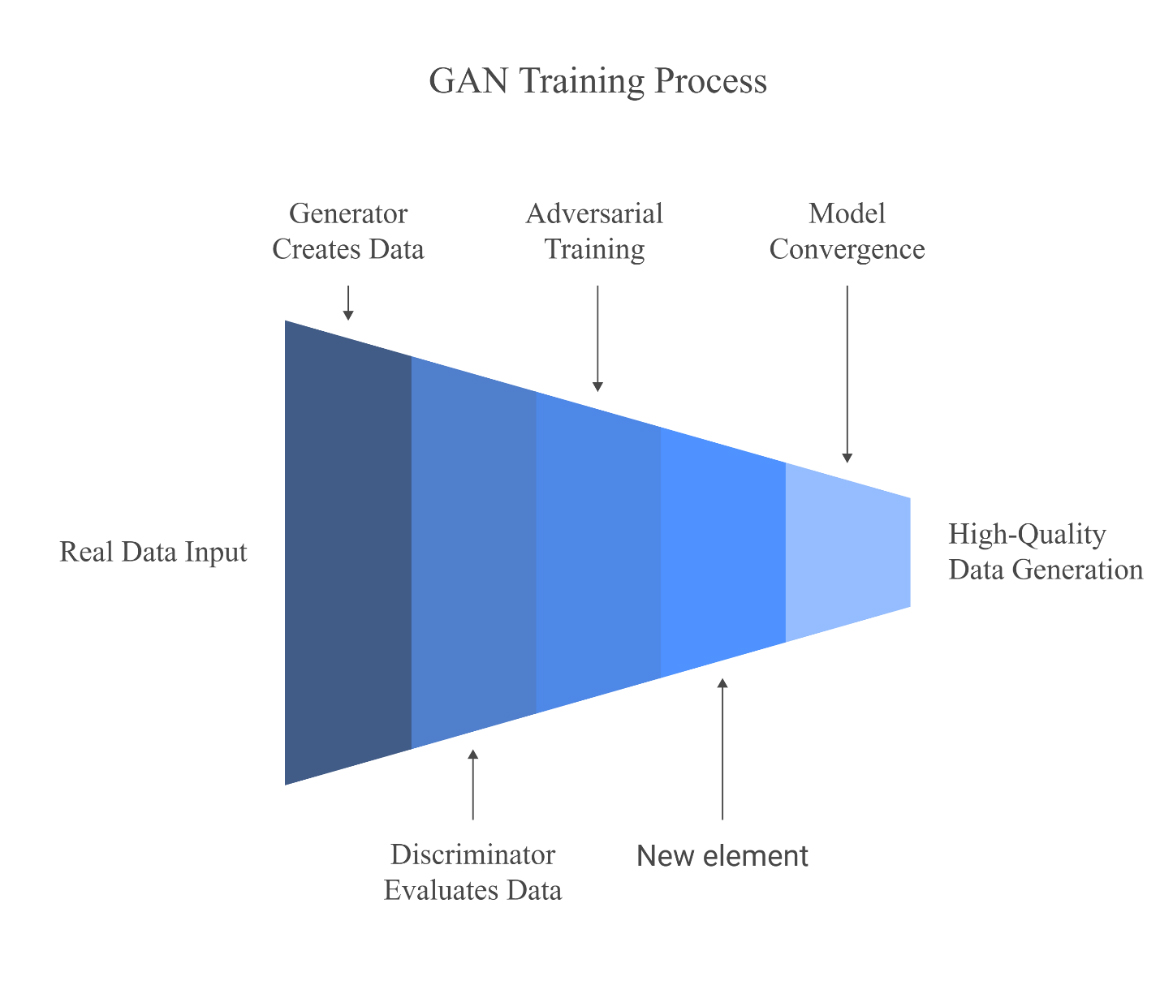

- Оценены изменения кибербезопасности и методов обнаружения аномалий в результате действия генеративно-состязательных сетей (ГСС).

- Проанализированы возможности ГСС по генерации синтетических данных, моделированию состязательных атак, выявлению выбросов, а также решению проблем нестабильности обучения и этических вопросов.

- Найдено, что ГСС улучшают безопасность за счет генерации специализированных наборов данных, что приводит к повышению точности систем обнаружения на 25%.

- ГСС способствуют развитию кибербезопасности и систем обнаружения аномалий, однако остаются вызовы, связанные с обеспечением стабильности обучения, снижением эксплуатационных расходов и соблюдением этических норм, регулирующих их использование.

Цели. Основной целью обзора является оценка изменений кибербезопасности и методов обнаружения аномалий в результате действия генеративно-состязательных сетей (ГСС). В исследовании анализируются возможности ГСС при генерации синтетических данных, моделировании состязательных атак, выявлении выбросов, а также решении проблем нестабильности обучения и этических вопросов.

Методы. Проведено систематическое исследование на основе научных статей, охватывающих период с 2014 по 2024 гг.

Результаты. Обсуждение сосредоточено на двух основных областях применения ГСС: обеспечении кибербезопасности посредством обнаружения вторжений и проведения состязательного тестирования, а также обнаружении аномалий в целях медицинской диагностики и мониторинга. Исследованы два ключевых варианта ГСС – вассерштейновские ГСС и условные ГСС – с точки зрения их эффективности в решении технических задач. При оценке качества синтетических данных использованы две метрики: расстояние Фреше и показатель структурного сходства.

Выводы. ГСС улучшают безопасность за счет генерации специализированных наборов данных, что приводит к повышению точности систем обнаружения на 25%. Метод позволяет проводить углубленную состязательную оценку для выявления слабых мест систем, а также способствует обнаружению нарушений в областях с дефицитом данных для медицинской диагностики. Высокоразмерные задачи демонстрируют 40%-ю нестабильность обучения и приводят к 30%-й потере разнообразия выходных данных. ГСС способствуют развитию кибербезопасности и систем обнаружения аномалий, однако остаются вызовы, связанные с обеспечением стабильности обучения, снижением эксплуатационных расходов и соблюдением этических норм, регулирующих их использование. Развитие методов обучения с применением для ГСС и разработка прозрачных систем требуют дальнейших усилий в рамках ответственных инновационных инициатив.

- Разработан масштабируемый метод для выявления многовекторных атак на устройства интернета вещей (IoT).

- Pазработана гибридная архитектура нейронных сетей, сочетающая сверточные сети для анализа пространственных зависимостей и сети долгой краткосрочной памяти.

- Разработанная модель превосходит аналоги по точности, времени обработки и использованию памяти.

- Гибридная архитектура, обрезка и децентрализованная верификация обеспечивают эффективность против многовекторных угроз IoT.

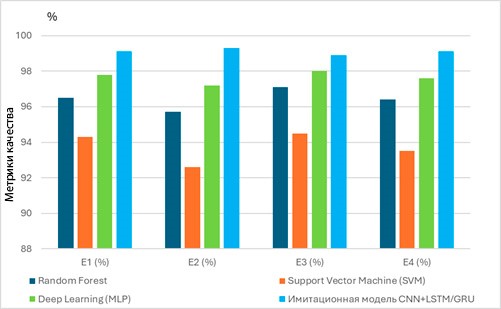

Цели. Основная цель работы – разработка масштабируемого метода для выявления многовекторных атак на устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT). Учитывая рост угроз безопасности в IoT-сетях, решение должно обеспечивать высокую точность обнаружения атак при минимальных вычислительных затратах и с учетом ограничений ресурсов IoT-устройств.

Методы. Для достижения поставленной цели разработана гибридная архитектура нейронных сетей, сочетающая сверточные сети для анализа пространственных зависимостей и сети долгой краткосрочной памяти или Gated Recurrent Units (управляемые рекуррентные блоки) – один из видов рекуррентных нейронных сетей для анализа временных зависимостей в сетевом трафике. Техника обрезки (pruning) сокращает параметры модели и вычислительные затраты. Блокчейн с механизмом консенсуса Proof of Voting обеспечивает безопасное управление данными и децентрализованную верификацию.

Результаты. Эксперименты на датасете CIC IoT Dataset 2023 показали эффективность модели: точность и F1-мера составили 99.1%, что подтверждает способность выявлять известные и новые атаки в реальном времени с высокой точностью и полнотой. Время обработки сокращено до 12 мс, использование памяти – до 180 МБ, что делает модель пригодной для устройств с ограниченными ресурсами.

Выводы. Разработанная модель превосходит аналоги по точности, времени обработки и использованию памяти. Гибридная архитектура, обрезка и децентрализованная верификация обеспечивают эффективность против многовекторных угроз IoT. Работа открывает перспективы для исследований в кибербезопасности, предлагая решения для защиты IoT-сетей от сложных атак.

- Разработана математическая модель передачи информации в многомодовых оптоволоконных кольцевых сетях с маркерным методом доступа для обеспечения эффективного взаимодействия устройств интернета вещей (IoT).

- Подтверждено, что многомодовая оптоволоконная среда является эффективной основой для IoT-инфраструктуры.

- Включение характеристик надежности в модель позволило учесть влияние отказов оптоволоконной среды и узлов сети на производительность.

- Оптимизация параметров маркерного метода доступа, включая временные интервалы и политику передачи маркеров, существенно повышает общую производительность сети, снижая вероятность коллизий и увеличивает пропускную способность.

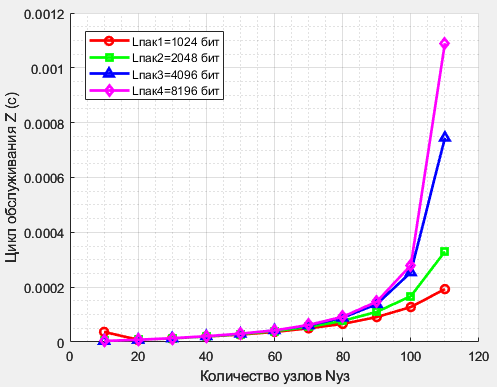

Цели. Целью работы являются разработка и анализ математической модели передачи информации в многомодовых оптоволоконных кольцевых сетях с маркерным методом доступа для обеспечения эффективного взаимодействия устройств интернета вещей (Internet of Things, IoT). Работа направлена на оценку вероятностно-временных характеристик, надежности и производительности сетевой инфраструктуры, а также оптимизацию параметров передачи данных с учетом специфики IoT и особенностей оптоволоконной среды.

Методы. В ходе исследования применены методы теории надежности для оценки устойчивости сети к отказам и увеличения ее эксплуатационной эффективности, методы теории случайных процессов для моделирования динамики передачи данных в условиях изменяющейся нагрузки, а также методы теории массового обслуживания для анализа распределения трафика и управления очередями пакетов. Дополнительно использовано преобразование Лапласа – Стилтьеса, позволяющее вывести функциональные уравнения, описывающие вероятностно-временные характеристики передачи данных и обеспечивающие точное математическое моделирование сетевых процессов.

Результаты. Исследованы процессы передачи информации в многомодовых оптоволоконных сетях с маркерным доступом в контексте IoT-систем. Проведен анализ временных характеристик передачи пакетов различных классов, включая критически важные данные IoT-устройств.

Выводы. Результаты исследования подтверждают, что многомодовая оптоволоконная среда является эффективной основой для IoT-инфраструктуры, обеспечивая высокую пропускную способность и устойчивость к отказам. Включение характеристик надежности в модель позволило учесть влияние отказов оптоволоконной среды и узлов сети на производительность. Оптимизация параметров маркерного метода доступа, включая временные интервалы и политику передачи маркеров, существенно повышает общую производительность сети, снижая вероятность коллизий, и увеличивает пропускную способность. Разработанная математическая модель предоставляет эффективный инструмент для анализа и проектирования локальных сетей на основе многомодовых оптоволоконных технологий. Это особенно важно для сетей, обслуживающих критически важные инфраструктуры.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

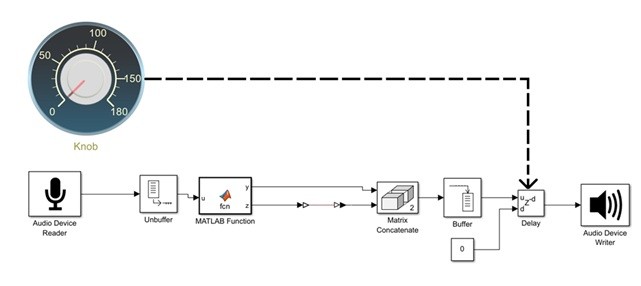

- Проведен параметрический анализ влияния временных задержек в схемах киберфизической эмуляции сигнальных аудиомодулей, вносимых аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями программно-аппаратного интерфейса, центральным процессором и программной средой визуально-графической эмуляции в зависимости от выбранного протокола «ввода-вывода» данных и установленных преднастроек программного блока: частоты дискретизации, размера и времени буфера, числа каналов.

- Предложен метод киберфизической SPICE-эмуляции аналоговых аудиоустройств.

- Получены результаты анализа формирования временных задержек в схемах сигнальных аудиомодулей с киберфизической эмуляцией при вариации преднастраиваемых параметров, влияющих на задержки сигналов, с применением двойников.

- Разработаны технические рекомендации выбора корректирующих параметров временных задержек от 20 до 120 мс для обеспечения постобработки аудиосигнала.

Цели. Цель статьи – параметрический анализ влияния временных задержек в схемах киберфизической эмуляции сигнальных аудиомодулей, вносимых аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями программно-аппаратного интерфейса, центральным процессором и программной средой визуально-графической эмуляции (ВГЭ) в зависимости от выбранного протокола «ввода-вывода» данных и установленных преднастроек программного блока ВГЭ, таких как частота дискретизации, размер и время буфера, число каналов.

Методы. Применяются методы архитектурного SPICE-моделирования электрических схем на программных платформах ВГЭ Simulink, в т.ч. с использованием ресурсов библиотеки Simscape, и LiveSPICE; методы интегрирования дифференциальных уравнений при численном анализе SPICE-моделей аналоговых схем; методы обработки экспериментальных данных киберфизической эмуляции с помощью встроенных средств среды Simulink и лабораторного радиоизмерительного оборудования.

Результаты. Предложен метод киберфизической SPICE-эмуляции аналоговых аудиоустройств. Получены результаты анализа формирования временных задержек в схемах сигнальных аудиомодулей с киберфизической эмуляцией при вариации преднастраиваемых параметров, влияющих на задержки сигналов, с применением двойников. Разработаны технические рекомендации выбора корректирующих параметров временных задержек от 20 до 120 мс для обеспечения постобработки аудиосигнала.

Выводы. Показано, что для часто используемого в аудиоинтерфейсной технике протокола «ввода-вывода» данных ASIO при тождественно установленных преднастройках программного блока ВГЭ (частота дискретизации 44.1 кГц, размер буфера 8) типовые функциональные узлы схем аудиомодулей с киберфизической эмуляцией, построенные в среде ВГЭ LiveSPICE, имеют наименьшие временные задержки 5 мс – для схемы прямого прохождения сигнала и 7 мс – в случае с киберфизической эмуляцией SPICE-схемы в отношении к их реализации в среде ВГЭ Simulink. Установлено, что обоснованно выбранными настройками при практической реализации метода киберфизической эмуляции SPICE-моделей являются: частота дискретизации 44.1 кГц, размер буфера от 512 до 1024 семплов и протокол «ввода-вывода» данных ASIO.

- Проведено исследование эффективности адаптивного алгоритма подавления нефлуктуационных помех на основе анализа огибающей спектра, который позволяет выделять огибающую спектра помехи, что обеспечивает формирование амплитудно-частотной характеристики режекторного фильтра в реальном времени.

- Реализованы и протестированы методы обработки для трех типов нефлуктуационных помех: гармонической, частотно-манипулированной и фазоманипулированной. В качестве полезного сигнала использован сигнал с квадратурной амплитудной модуляцией.

- Разработанный адаптивный режекторный фильтр на основе анализа огибающей спектра обладает высокой эффективностью при борьбе с гармонической помехой: энергетический выигрыш в зависимости от относительной интенсивности помехи может составлять до 8–9 дБ.

Цели. Активное развитие беспроводных технологий, включая IoT (Internet of Things, интернет вещей) и 5G/6G, сопровождается ростом уровня электромагнитных помех, что ставит перед инженерами задачу разработки эффективных методов их подавления. Особую сложность представляют нефлуктуационные помехи разного рода. Цель данного исследования заключается в реализации и анализе эффективности метода режекции нефлуктуационных помех с использованием адаптивного фильтра, основанного на анализе огибающей спектра.

Методы. В работе использованы методы математического моделирования, спектрального анализа и адаптивной фильтрации. Предложен подход, основанный на выделении огибающей спектра для идентификации и последующего подавления нефлуктуационных помех.

Результаты. Проведено исследование эффективности адаптивного алгоритма подавления нефлуктуационных помех на основе анализа огибающей спектра, который позволяет выделять огибающую спектра помехи, что обеспечивает формирование амплитудно-частотной характеристики режекторного фильтра в реальном времени. В ходе исследования реализованы и протестированы методы обработки для 3 типов нефлуктуационных помех: гармонической, частотно-манипулированной (ЧМ) и фазоманипулированной (ФМ). В качестве полезного сигнала использован сигнал с квадратурной амплитудной модуляцией. Экспериментальные результаты демонстрируют хорошую эффективность предложенного метода, Разработанный адаптивный режекторный фильтр на основе анализа огибающей спектра обладает высокой эффективностью при борьбе с гармонической помехой: энергетический выигрыш в зависимости от относительной интенсивности помехи может составлять до 8–9 дБ. При увеличении количества помех эффективность фильтра сохраняется, хотя и несколько снижается. Алгоритм при определенных условиях работоспособен в условиях воздействия узкополосных ЧМ- и ФМ-помех.

Выводы. Предложенный адаптивный алгоритм подавления нефлуктуационных помех на основе анализа огибающей спектра наиболее эффективен при наличии в канале связи гармонических помех и менее эффективен при наличии более широкополосных помех. Работа имеет практическую значимость для систем цифровой связи, где требуется высокая помехоустойчивость в условиях сложной электромагнитной обстановки.

- Для сравнения различных алгоритмов планирования наблюдений, учитывающих приоритет космического аппарата и общее времени его наблюдения, предложен критерий качества «вес – время наблюдения».

- Для учета структуры общего времени наблюдения введен критерий «вес – структура наблюдения».

- Аналитически показано, что значения критериев ограничены, а также различаются для разных методов планирования.

- Выполнен численный эксперимент, который подтвердил характер изменения критериев для различных методов планирования и параметров, входящих в критерии.

Цели. Одна из важнейших задач мониторинга космического пространства – это планирование наблюдений за космическими аппаратами. От того, насколько хорошо составлен план наблюдений, зависят качество и объем получаемой информации. В настоящее время существует множество различных методов планирования наблюдений за космическими аппаратами, однако единые критерии, которые позволяют сравнить различные алгоритмы планирования, отсутствуют. Цель работы – на основе физических принципов наблюдения радиолокационными, радиотехническими и оптическими средствами мониторинга разработать критерии качества планирования, определить их основные параметры аналитически и проверить численно.

Методы. Предложенные критерии качества – детерминированные, ограниченные по энергии мощностью сигнала и временем наблюдения. Аналитически определены предельные значения критериев качества для фиксированного времени наблюдения. В вычислительном эксперименте для 4 алгоритмов планирования получены значения критериев качества.

Результаты. Для сравнения различных алгоритмов планирования наблюдений, учитывающих приоритет космического аппарата и общее времени его наблюдения, предложен критерий качества «вес – время наблюдения». Для учета структуры общего времени наблюдения введен критерий «вес – структура наблюдения». Аналитически показано, что значения критериев ограничены, а также различаются для разных методов планирования. Выполнен численный эксперимент, который подтвердил характер изменения критериев для различных методов планирования и параметров, входящих в критерии.

Выводы. Предложенные критерии качества планирования наблюдений основаны на физических принципах наблюдения радиотехническими и оптическими средствами и позволяют численно сравнить результаты планирования наблюдений за космическими аппаратами с учетом приоритетности наблюдения, времени наблюдения и его структуры. Вычислительный эксперимент подтвердил возможность применения предложенных критериев «вес – время наблюдения» и «вес – структура наблюдения» для сравнения различных алгоритмов планирования. Предложенные критерии целесообразно использовать для оптимизации алгоритмов планирования или их численного сравнения для различных условий наблюдения за космическими аппаратами.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Получено точное решение задачи расчета нормальной составляющей вектора магнитной индукции магнитного поля постоянного магнита, имеющего форму параллелепипеда, на основании которого получено выражение, аппроксимирующее формулу точного решения – аналитическая модель нормальной составляющей вектора магнитной индукции.

- Полученная аналитическая модель нормальной составляющей вектора магнитной индукции может быть использована для теоретической разработки аналитической модели информационного сигнала измерительной системы с индукционной передачей информации о параметрах перемещающейся конструкции на неподвижный приемник сигнала.

Цели. В измерительной системе с индукционной передачей информации с перемещающейся конструкции на неподвижный приемник информационный сигнал, несущий информацию о параметрах перемещающейся конструкции, формируется магнитной системой, содержащей постоянный магнит, установленный на неподвижной части измерительной системы. Магнитное поле постоянного магнита (МППМ) определяет магнитный поток, и, следовательно, индукционный ток в другом элементе магнитной системы – проводящем витке, расположенном на перемещающейся конструкции. Для теоретического обоснования параметров измерительной системы, в т.ч. для оптимизации ее составных частей, необходима простая, удобная для применения аналитическая модель информационного сигнала (АМИС), что определяет требования к математическому описанию МППМ. Известные решения задач по расчету МППМ содержат обратные тригонометрические функции или представлены результатами численных расчетов, что затрудняет их использование для разработки АМИС измерительной системы. Целью данной статьи является получение точного решения задачи расчета МППМ и разработка на основании этого точного решения аналитической модели нормальной составляющей вектора магнитной индукции (НСВМИ) постоянного магнита, используемой для разработки АМИС.

Методы. Использовались методы математического анализа и метод эквивалентного соленоида.

Результаты. Получено точное решение задачи расчета НСВМИ МППМ, имеющего форму параллелепипеда, на основании которого получено выражение, аппроксимирующее формулу точного решения, – аналитическая модель НСВМИ.

Выводы. Полученная аналитическая модель НСВМИ может быть использована для теоретической разработки АМИС измерительной системы с индукционной передачей информации о параметрах перемещающейся конструкции на неподвижный приемник сигнала.

Цели. Трижды периодические минимальные поверхности – это непересекающиеся поверхности с нулевой средней кривизной, состоящие из повторяющихся в трех направлениях декартовой системы координат элементов. Использование конструкций, основанных на минимальных поверхностях, в теплотехническом оборудовании связано с их преимуществами перед классическими решетчатыми и сотовыми конструкциями, часто применяемыми на практике. Целью работы является исследование теплопереноса при фильтрационном течении несжимаемой жидкости в пористой среде с упорядоченной макроструктурой на основе трижды периодической минимальной поверхности (гироида).

Методы. Для решения задачи теплопереноса в пористой среде применяется метод конечных разностей. Для реализации алгоритма метода конечных разностей разработано программное обеспечение Heat Transfer Solver на языке программирования Python.

Результаты. В рамках настоящего исследования разработано программное обеспечение на языке программирования Python для численного решения методом конечных разностей задачи теплопереноса в пористой среде c упорядоченной макроструктурой. Функционал программы позволяет исследовать динамику процесса теплопереноса и влияние различных параметров на распределение температуры. При помощи данной программы изучен процесс теплопереноса в пористой среде на основе гироида. Получены графические зависимости температуры твердотельного каркаса и жидкости, а также теплового потока от координаты в различные моменты времени. Определены характерные временные интервалы, в которых наблюдается наибольшее абсолютное значение градиента температур.

Выводы. Результаты работы, включающие как разработанное программное обеспечение, так и зависимости температур, могут найти применение в ряде инженерных задач, где важным является прогнозирование температурного распределения в пористых материалах при различных условиях эксплуатации.

- Проведено теоретическое описание пласта, насыщенного нефтью, водой и парогазовой смесью. Получена замкнутая система уравнений тепло- и массопереноса при учете диффузионно-капельных и тепловых потоков и фазовых превращений.

- Сформулирована математическая постановка модели, представляющая собой начально-краевую задачу для уравнений, связывающих температуру, насыщенность и давление компонентов насыщающей жидкости в пласте. Разработаны численные алгоритмы решения такой задачи и проведена их программная реализация.

- Разработано приложение для компьютерной реализации модели с визуализацией результатов расчетов, состоящей из нескольких компонентов. Проведены численные эксперименты для изучения того, как различные факторы, такие как свойства скетча пласта и насыщающей жидкой фазы, характеристики нагревателя, влияют на теплофизические процессы в пласте.

Цели. Выявление закономерностей теплофизических процессов в пластах является важной и актуальной задачей нефтедобывающей отрасли. Одним из способов повышения эффективности нефтеотдачи в условиях трудноизвлекаемых запасов является тепловое воздействие на пласт. При нагреве остановленной скважины в пласте формируются нестационарные тепловые потоки, поэтому в вопросах оптимизации добывающих технологий таких процессов широко применяется построение адекватных математических моделей. Цель работы – развитие возможностей применения методов математического моделирования и установление на их основе зависимостей распределения нестационарных полей теплофизических характеристик в пласте при нагревании скважины от ее параметров и свойств сред.

Методы. Использованы теория тепло- и массопереноса, методы математической физики, аналитические и численные методы, алгоритмы, методы компьютерного моделирования и разработки приложений, современные языки программирования и их библиотеки.

Результаты. Проведено теоретическое описание пласта, насыщенного нефтью, водой и парогазовой смесью. Получена замкнутая система уравнений тепло- и массопереноса при учете диффузионно-капельных и тепловых потоков и фазовых превращений. Сформулирована математическая постановка модели, представляющая собой начально-краевую задачу для уравнений, связывающих температуру, насыщенность и давление компонентов насыщающей жидкости в пласте. Разработаны численные алгоритмы решения такой задачи и проведена их программная реализация. Разработано приложение для компьютерной реализации модели с удобной визуализацией результатов расчетов, состоящей из нескольких компонентов (модулей). С использованием разработанного программного обеспечения проведены численные эксперименты для изучения того, как различные факторы, такие как свойства скетча пласта и насыщающей жидкой фазы, характеристики нагревателя, влияют на теплофизические процессы в пласте.

Выводы. Разработанная модель позволяет наглядно описать нестационарные распределения теплофизических характеристик, формируемых тепловым и диффузионно-капельным потоками в пласте в процессе прогрева остановленной скважины. Полученные результаты расширяют представления о закономерностях теплофизических процессов и свойствах насыщающей фазы в пласте при тепловом воздействии.

- Разработаны метод и реализующая его методика оценки проекта, учитывающие требования заказчика и возможности предполагаемого исполнителя для обоснованного принятия решений в отношении его постановки.

- Применение метода позволяет сбалансированно установить оптимальные требования и условия для осуществления проекта. В отличие от экспертных методов представленные аналитический метод и методика обеспечивают более высокую объективность обобщенной оценки, обоснованность и эффективность в принятии и реализации управленческих решений.

- Универсальность критериев и процедур методики содержит в себе возможность ее применения в оценках различных видов и по различным направлениям проектной деятельности, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Цели. Цель работы – разработка метода и методики оценки проектной деятельности, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Актуальность разработки обусловлена потребностью в аналитической оценке проекта по его основным показателям (уникальности результатов и требуемым ресурсам), учитывающей как требования заказчика, так и возможности предполагаемых исполнителей для принятия согласованного решения по его постановке. В настоящее время основой известных методов оценки планируемого проекта является экономическая эффективность. При этом подходы к оценке проекта заказчика и исполнителя различны и противоречивы. Заказчик в своих требованиях к проекту и затратам ресурсов минимизирует риски недостижения цели проекта. Исполнитель те же риски минимизирует увеличением запрашиваемых временных и материальных ресурсов, а также своими требованиями к результатам проекта, в основе которых – его возможности их выполнить. Объединить различные подходы к оценке для обоснованного и согласованного принятия решений относительно возможности и целесообразности постановки и выполнения проекта позволяет концепция нечетких множеств.

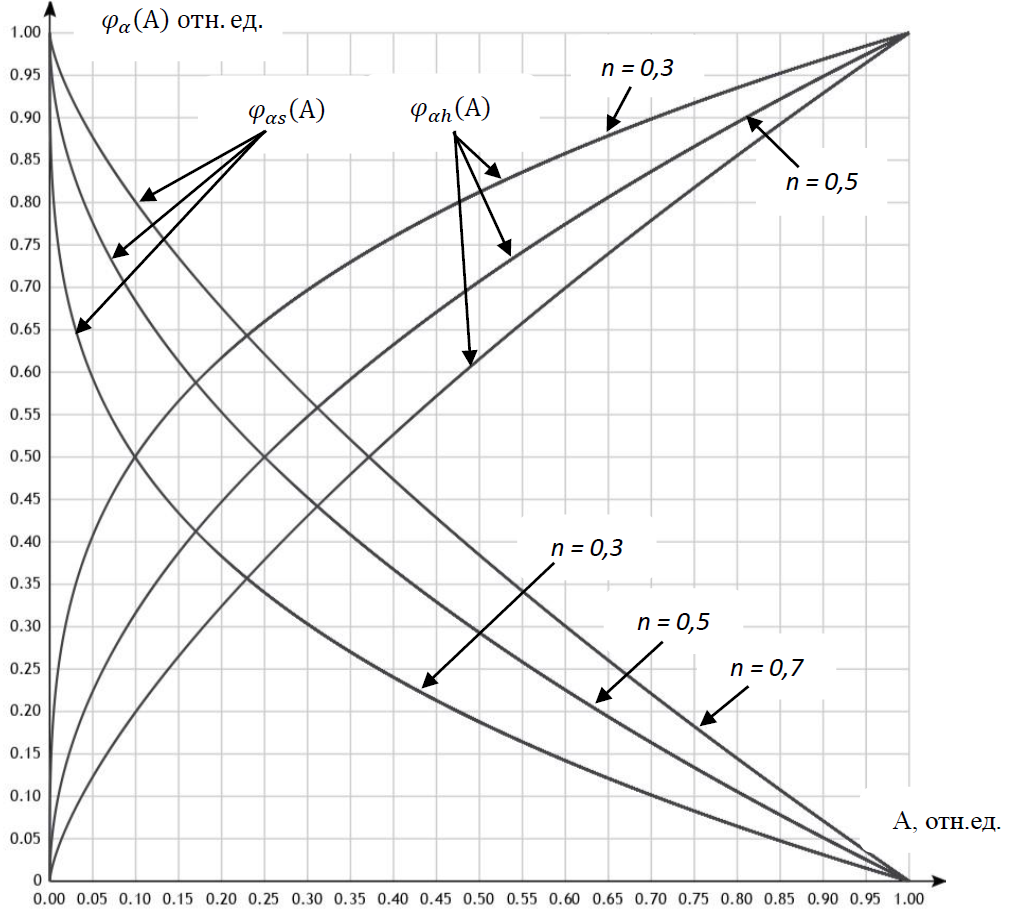

Методы. В основе разработанных метода и методики оценки проектов – теория нечетких множеств и концепция нечеткой логики с моделированием оценок параметров проекта с помощью функций принадлежности.

Результаты. Разработаны метод и реализующая его методика оценки проекта, учитывающие требования заказчика и возможности предполагаемого исполнителя для обоснованного принятия решений в отношении его постановки.

Выводы. Применение метода позволяет сбалансированно установить оптимальные требования и условия для осуществления проекта. В отличие от экспертных методов представленные аналитический метод и методика обеспечивают более высокую объективность обобщенной оценки, обоснованность и эффективность в принятии и реализации управленческих решений. Универсальность критериев и процедур методики содержит в себе возможность ее применения в оценках различных видов и по различным направлениям проектной деятельности, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

ISSN 2500-316X (Online)