ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

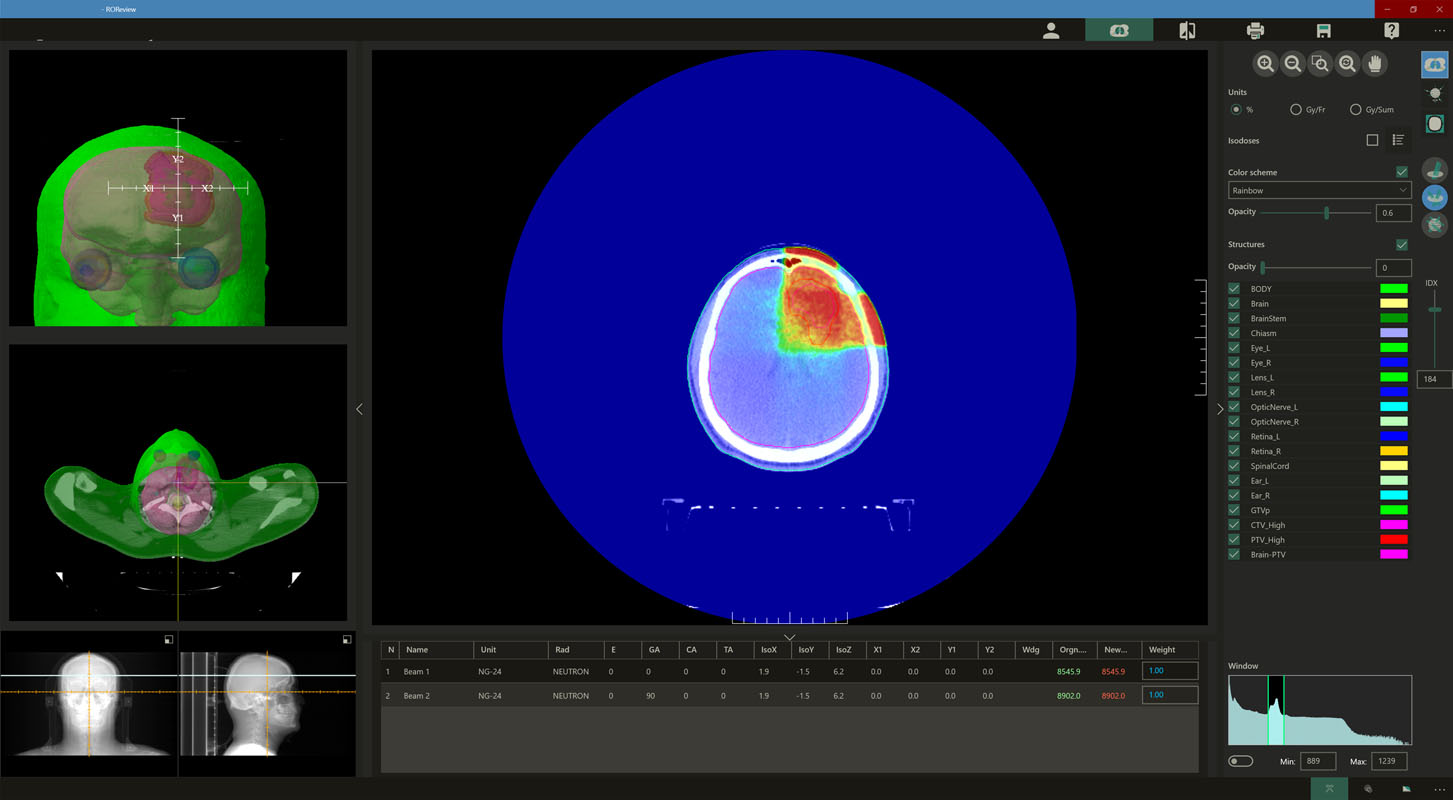

- Разработан технологический процесс обеспечения систем планирования лучевой терапии.

- Созданы расчетные модули оценок поглощенных доз радиобиологического и терапевтического назначения.

- Комплекс позволяет решать задачи в интересах радиобиологических исследований, проводимых на пучках излучений разного качества, а также служить основой как для построения систем планирования лучевой терапии для действующих и вновь создаваемых установок, так и в интересах оценки отдаленных последствий действия терапевтического излучения.

Цели. Моделирование поглощенных доз в радиотерапии является ключевым процессом в ходе лечения пациентов, а также выполняется с целью обеспечения гарантий качества терапии и ретроспективных оценок успешности проведенного лечения. С технической точки зрения предъявляемые требования к программному и аппаратному обеспечению весьма строгие для того, чтобы обеспечить успешный процесс принятия решения до, во время или после проведения терапии. Цель статьи – разработка и апробация технологического процесса обеспечения систем планирования лучевой терапии, а также создание расчетных модулей оценок поглощенных доз радиобиологического и терапевтического назначения.

Методы. Специализированное автоматизированное программное обеспечение, разработанное и поддерживаемое для обеспечения многоцелевых расчетов методом Монте-Карло, построено на основе технологий виртуализации для структурированного доступа к оборудованию, технологий передачи данных по разнородным каналам связи, различных физических моделей расчета взаимодействий излучения, которые совмещены в продукты для конечного пользователя.

Результаты. Комплекс позволяет решать широкий круг задач в интересах радиобиологических исследований, проводимых на пучках излучений разного качества, а также служить основой как для построения систем планирования лучевой терапии для действующих и вновь создаваемых установок, так и в интересах оценки отдаленных последствий действия терапевтического излучения.

Выводы. Разработанный комплекс программно-вычислительных средств является мощным инструментом, служащим для дальнейшего создания специализированных многоцелевых сред оценок поглощенных доз, необходимых для терапевтического применения широкого круга радиационных технологий. Комплекс может быть модернизирован под потребности пользователей, а также дорабатываться разработчиками программного обеспечения под собственные нужды.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

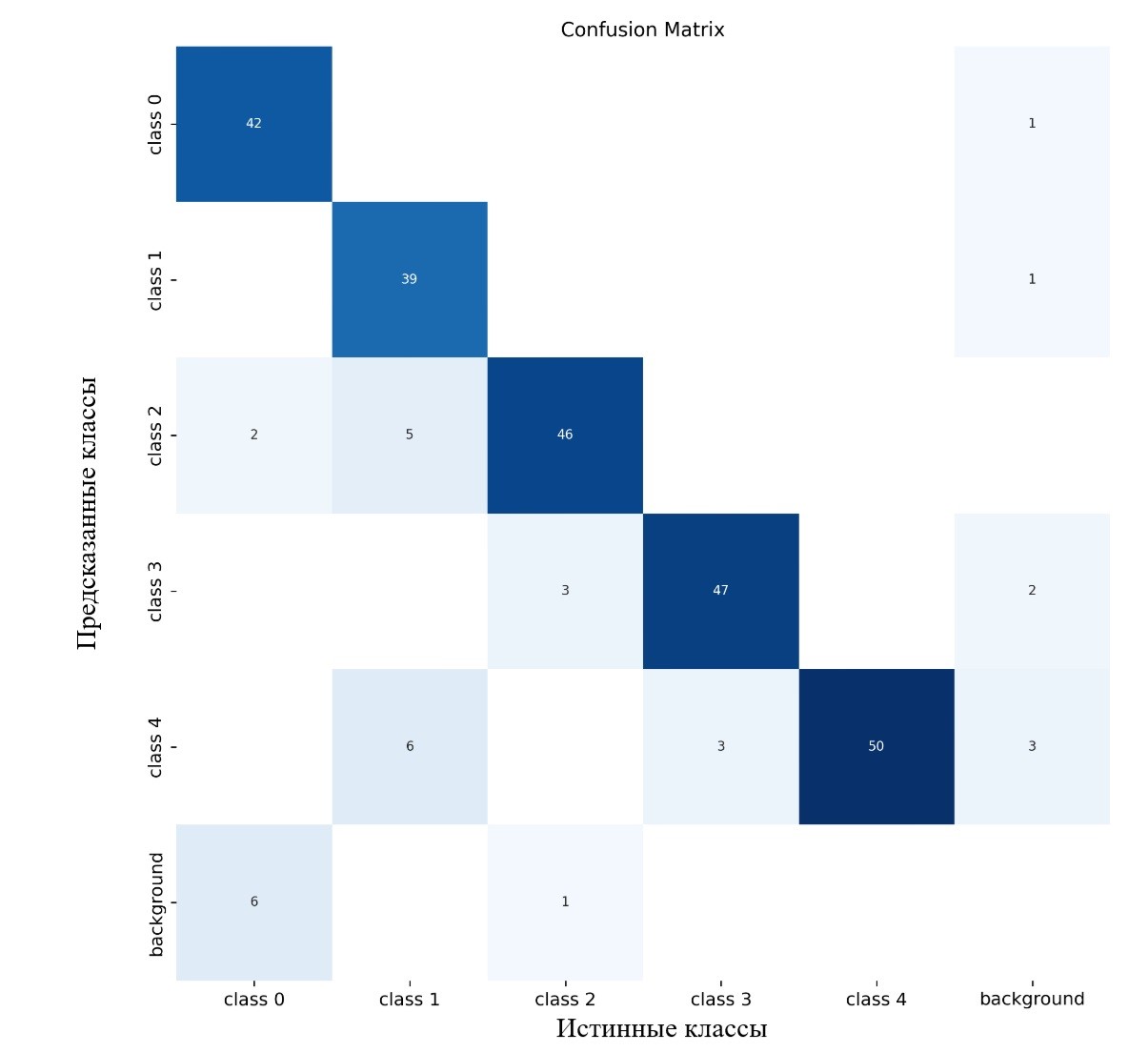

- Рассматривается проблема применения нейронных сетей для обнаружения и классификации объектов на радиолокационных изображениях в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

- Целью работы является исследование быстродействия и точности моделей нейронных сетей YOLO при решении задач обнаружения и классификации объектов на радиолокационных изображениях.

- Результатом работы является оценка и сравнение быстродействия и точности моделей нейронных сетей YOLO 5-го, 8-го и 11-го поколений с разным количеством обучаемых параметров (модели nano, small, medium, large, extra large).

- Исследования показывают возможность применения моделей нейронных сетей YOLO на микрокомпьютере с нейронным процессором при соответствии вычислительных ресурсов микрокомпьютера и вычислительных требований нейронных сетей.

Цели. В статье рассматривается проблема применения нейронных сетей для обнаружения и классификации объектов на радиолокационных изображениях в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Целью работы является исследование быстродействия и точности моделей нейронных сетей YOLO1 при решении задач обнаружения и классификации объектов на радиолокационных изображениях для оценки возможностей практической реализации на микрокомпьютере с нейронным процессором.

Методы. В работе использовались методы машинного обучения, обнаружения и классификации объектов на изображении.

Результаты. Результатом работы является оценка и сравнение быстродействия и точности моделей нейронных сетей YOLO 5-го, 8-го и 11-го поколений с разным количеством обучаемых параметров (модели nano, small, medium, large, extra large) для исследования возможности их использования на микрокомпьютере с нейронным процессором. При сравнении различных моделей YOLO по метрике оценки точности лучшие результаты показали модели YOLOv11n (0.925), YOLOv5l (0.889), YOLOv11s (0.883); по метрике полноты – YOLOv5n (0.932), YOLOv11n (0.928), YOLOv11s (0.914); по метрике mAP50 – YOLOv11s (0.961), YOLOv5n (0.954), YOLOv11n (0.953); по метрике mAP50-95 – YOLOv5n (0.756), YOLOv11s (0.74), YOLOv5l (0.727).

Выводы. Проведенные исследования показывают возможность применения моделей нейронных сетей YOLO на микрокомпьютере с нейронным процессором при соответствии вычислительных ресурсов микрокомпьютера и вычислительных требований нейронных сетей. Микрокомпьютер ROC-RK3588S-PC (Firefly Technology Co., Китай) обеспечивает быстродействие до 6 TOPS (Тера-операций в секунду), что позволяет применять модели YOLOv5n (7.1 GFLOPs), YOLOv11n (6.3 GFLOPs), YOLOv11s (21.3 GFLOPs).

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

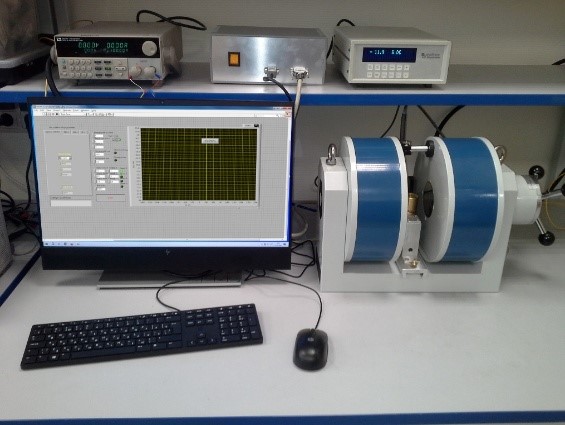

- Разработана автоматизированная установка для прецизионного измерения зависимости магнитострикции ферромагнитных пластин от магнитного поля в диапазоне ±5 кЭ с улучшенным разрешением по деформации.

- Созданная установка обеспечивает на порядок более высокую точность измерения магнитострикции ферромагнитных пластин, чем известные, до 10−7 в диапазоне магнитных полей ±5 кЭ.

- Установка позволяет измерять также электро- и пьезодеформацию материалов в зависимости от приложенного электрического напряжения в диапазоне ±500 В.

Цели. Знание зависимости магнитострикции различных ферромагнитных материалов от магнитного поля важно для исследования магнитоэлектрического эффекта в композитных структурах, в частности для расчета формы полевой зависимости пьезомагнитных модулей и расчета магнитоупругих характеристик. Наиболее распространенным методом измерения магнитострикционного удлинения является использование тензорезистивных датчиков. Однако типичный уровень разрешения известных тензорезистивных установок для измерения магнитострикции составляет около 10−6, что недостаточно для получения детальной информации о пьезомагнитных коэффициентах исследуемых материалов. Цель работы – разработка автоматизированной установки для прецизионного измерения зависимости магнитострикции ферромагнитных пластин от магнитного поля в диапазоне ±5 кЭ с улучшенным на порядок разрешением по деформации.

Методы. В установке использованы пленочные тензорезистивные датчики, включенные в мост Уитстона, возбуждаемый переменным током. Благодаря примененному методу переноса частоты сигнала, а также применению малошумящего предусилителя и температурной стабилизации измерительной ячейки, удалось уменьшить уровень приведенных ко входу шумов и дрейфа нуля измерительной схемы.

Результаты. Созданная установка обеспечивает на порядок более высокую точность измерения магнитострикции ферромагнитных пластин, чем известные, до 10−7 в диапазоне магнитных полей ±5 кЭ. Установка позволяет измерять также электро- и пьезодеформацию материалов в зависимости от приложенного электрического напряжения в диапазоне ±500 В. Результаты измерений дают возможность более точно рассчитать полевые зависимости пьезомагнитных и пьезоэлектрических коэффициентов материалов, в т.ч. материалов с малой величиной магнитострикции, таких как различные ферриты, гематит, железо-иттриевый гранат и др.

Выводы. Применение метода переменного возбуждения измерительного моста в совокупности с другими мерами позволило повысить разрешение по деформации, которое составило около 10−7.

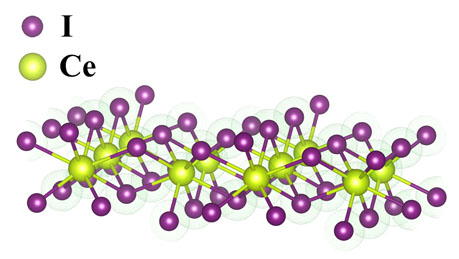

- Проведен теоретический расчет электронной структуры двумерного магнетика CeI3, включающий учет хаббардовского отталкивания на узле, расчет парциальной плотности электронных состояний и расчет распределения спиновых и зарядовых плотностей.

- Рассчитаны энергетические плотности электронных состояний и величины запрещенных зон для ферро- и антиферромагнитной конфигураций материала, равные соответственно 1.98 и 2.08 эВ.

- Учет поправки Хаббарда наглядно продемонстрировал наличие характерной для полупроводниковых материалов запрещенной зоны.

Цели. Двумерные магнетики, благодаря своим уникальным характеристикам и качественно новым физическим свойствам по сравнению с объемными структурами, обладают значительным потенциалом для применения в спинтронике и магнитных запоминающих устройствах. Теоретические исследования двумерных магнитных структур позволяют сузить область поиска новых соединений и дополнить экспериментальные данные. Целью данной работы является теоретический расчет электронной структуры двумерного магнетика CeI3, включающий учет хаббардовского отталкивания на узле, расчет парциальной плотности электронных состояний и расчет распределения спиновых и зарядовых плотностей.

Методы. Расчеты электронной структуры монослоя CeI3 выполнены с использованием программного пакета VASP в рамках теории функционала плотности, а также в рамках теории функционала плотности с учетом поправки Хаббарда. Для учета поправки Хаббарда использовался метод Дударева.

Результаты. Рассчитаны энергетические плотности электронных состояний и величины запрещенных зон для ферро- и антиферромагнитной конфигураций материала, равные соответственно 1.98 и 2.08 эВ. Для оценки влияния корреляционных эффектов проведен расчет плотностей состояний как с учетом поправки Хаббарда, так и без него. Определено, что в основном магнитном состоянии система проявляет антиферромагнитное упорядочение спиновой подсистемы. Разница полных энергий с ферромагнитной конфигурацией составила 2.8 мэВ на формульную единицу.

Выводы. Учет поправки Хаббарда наглядно продемонстрировал наличие характерной для полупроводниковых материалов запрещенной зоны. Полученные ширины запрещенной зоны для ферромагнитной и антиферромагнитной конфигураций системы относятся к диапазону видимого света, что открывает возможности использования двумерного CeI3 в качестве люминесцентного материала в устройствах с магнитным управлением излучения. Представленные результаты согласуются с обобщенными результатами экспериментальных исследований соединений на основе церия. Учет корреляционных эффектов и поляризации по спину в представленных расчетах открывает горизонт для дальнейшего изучения магнитных свойств монослоя CeI3 для технологических применений в области двумерного магнетизма.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

- Исследование магнитной восприимчивости малообъемных объектов проводилось согласно оригинальному методу, включающему получение координатной характеристики индукции поля B (посредством прямых пошаговых измерений датчиком Холла) в межполюсном пространстве по линии действия пондеромоторной силы с последующим нахождением координатной характеристики градиента.

- В магнитометрах с применением полюсов-полусфер повышенных диаметров 157 и 184 мм, взаимно разобщаемых на то или иное расстояние, экспериментально получены ключевые зависимости магнитной индукции B при пошаговом удалении x от центра симметрии межполюсной области по линии действия пондеромоторной силы, а по ним – зависимости градиента gradB = dB/dx.

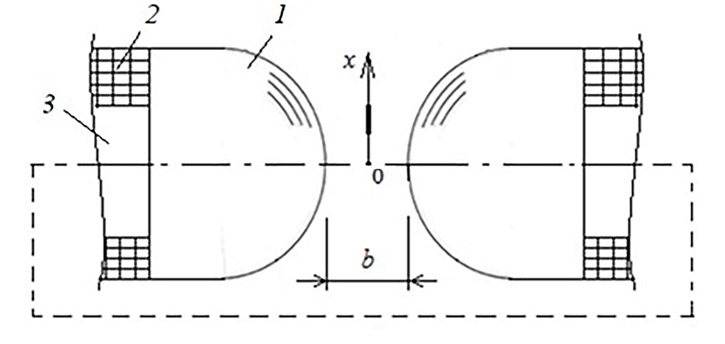

Цели. Для определения магнитной восприимчивости малообъемных объектов применяются магнитометры пондеромоторного и магнитно-реологического типов с полюсами-полусферами, позволяющими создавать требуемое для лимитированной рабочей зоны магнитное поле. Цель работы – проведением соответствующих исследований показать, что возможности новых созданных магнитометров могут быть расширены.

Методы. Исследование проводится согласно оригинальному методу, включающему получение координатной характеристики индукции поля B (посредством прямых пошаговых измерений датчиком Холла) в межполюсном пространстве по линии действия пондеромоторной силы с последующим нахождением координатной характеристики градиента.

Результаты. В магнитометрах с применением полюсов-полусфер повышенного диаметра D: 157 и 184 мм, взаимно разобщаемых на то или иное расстояние b, экспериментально получены ключевые зависимости магнитной индукции B при пошаговом удалении x от центра симметрии межполюсной области по линии действия пондеромоторной силы, а по ним – зависимости градиента gradB = dB/dx. Характерный перегиб каждой из кривых зависимостей B от x и индивидуальный экстремум последовавших из них кривых зависимостей dB/dx от x, в окрестности которого значения dB/dx практически одинаковы, отвечает требованию выбора дислокации исполнительной (рабочей) зоны, где неоднородность поля практически постоянна.

Выводы. По установленным и обобщенным зависимостям B от x и dB/dx от x найдены координаты дислокации исполнительной зоны. Для вычисления этих координат, зависящих от величин D и b и не зависящих от намагничивающей силы обмотки, получены аналитические (феноменологические) выражения степенного и логарифмического вида. Показана возможность использования этих выражений для идентификации исполнительной зоны магнитометров, не прибегая к проведению дополнительных серий экспериментов. Показана целесообразность применения полюсов-полусфер повышенного диаметра, что позволяет увеличить протяженность исполнительной зоны и проводить исследования с образцами более широкого спектра размеров.

- Получены зависимости пускового тока и числа оборотов на старте от числа витков в каждой из обмоток для модернизированного бесщеточного двигателя постоянного тока (brushless direct current electric motor, BLDC) двигателя.

- Разработана математическая модель модернизированного BLDC-двигателя, которая хорошо согласуется с экспериментальными результатами.

- Выявлено, что существует интервал для количества витков в каждой из обмоток BLDC-двигателя, в котором будет наблюдаться оптимум коэффициента полезного действия двигателя, а для определения базовых пусковых характеристик BLDC-двигателя достаточно знания пускового тока и уровня напряжения источника питания.

Цели. Цель работы – определение оптимального количества витков в каждой из обмоток и влияния параметров обмоток и источника питания на пусковые характеристики модернизированного бесщеточного двигателя постоянного тока (brushless direct current electric motor, BLDC-двигателя).

Методы. Использованы методы натурного эксперимента на испытательном стенде, состоящем из модернизированного BLDC-двигателя, источника питания и регулятора скорости. Также использовались методы математического моделирования, решения задачи линейного программирования и аппроксимации.

Результаты. В ходе экспериментов получены зависимости пускового тока и числа оборотов на старте от числа витков в каждой из обмоток для модернизированного BLDC-двигателя. Экспериментально установлено, что количество витков в обмотках имеет предельное значение, признаками чего является пересечение кривых пускового тока и стартовых оборотов или исчезновение функциональной зависимости между пусковым током и оборотами двигателя. Разработана математическая модель модернизированного BLDC-двигателя, которая хорошо согласуется с экспериментальными результатами. Используя математическую модель, можно определить оптимальное количество витков в каждой из обмоток двигателя, а также уровень коэффициента полезного действия BLDC-двигателя. Предложена параметрическая модель, которая позволяет определить значение стартовых оборотов двигателя по значению пускового тока и напряжению батареи для диапазона витков в обмотке от 8 до 14. Данные модели позволяют определять характеристики двигателя на стадии его проектирования.

Выводы. Выявлено, что существует интервал для количества витков в каждой из обмоток BLDC-двигателя, в котором будет наблюдаться оптимум коэффициента полезного действия двигателя. Также выявлено, что для определения базовых пусковых характеристик BLDC-двигателя достаточно двух параметров, которые легко измерить на практике: пусковой ток и уровень напряжения источника питания.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Проведены анализ и классификация существующих методов оптимизации, что позволило выявить их сильные и слабые стороны, особенности применения, а также определить взаимосвязь между теоретическими концепциями и их практической реализацией.

- Рассмотрены различные подходы к оптимизации, охватывающие как классические, так и современные методы, что обеспечило всесторонний обзор применимых подходов в моделировании.

Цели. Цель статьи – провести аналитический обзор методов и инструментов оптимизации, используемых в моделировании, для выявления их ключевых особенностей, эффективности и областей возможного применения. Исследование направлено на формирование целостной картины современных подходов, что позволит специалистам выбирать наиболее удобные методы для решения разнообразных задач. Ключевая задача – составить систематизированное представление об инструментах оптимизации, охватывающее различные методики и подходы, которые обеспечат как теоретическую, так и практическую ценность для разработки более эффективных моделей.

Методы. Для достижения поставленных целей исследование основывалось на обширной выборке научных публикаций и аналитических материалов, отобранных из специализированных баз данных и технической документации.

Результаты. Проведены анализ и классификация существующих методов оптимизации, что позволило выявить их сильные и слабые стороны, особенности применения, а также определить взаимосвязь между теоретическими концепциями и их практической реализацией. В ходе анализа рассмотрены различные подходы к оптимизации, охватывающие как классические, так и современные методы, что обеспечило всесторонний обзор применимых подходов в моделировании.

Выводы. Проведенное исследование подтверждает важность грамотного подбора методов оптимизации, что способствует более эффективному и точному моделированию. Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения и сравнительного анализа методов на практике с целью более глубокого понимания их эффективности и применимости в различных условиях. Перспективы будущих исследований включают экспериментальное тестирование эффективности различных подходов на базе нескольких моделей, что позволит определить их преимущества и недостатки для более точного выбора метода в зависимости от специфики задач.

- Рассмотрена проблема идентификации нелинейных децентрализованных систем в условиях неопределенности.

- Получены оценки для нелинейной части системы, удовлетворяющей квадратичному условию.

- Доказана параметрическая идентифицируемость нелинейных децентрализованных систем.

- Синтезированы алгоритмы параметрической и сигнальной адаптивной идентификации.

- Предложен класс функций Ляпунова для оценки свойств адаптивной системы с сигнальной адаптацией.

- Доказана экспоненциальная диссипативность процессов в адаптивной системе.

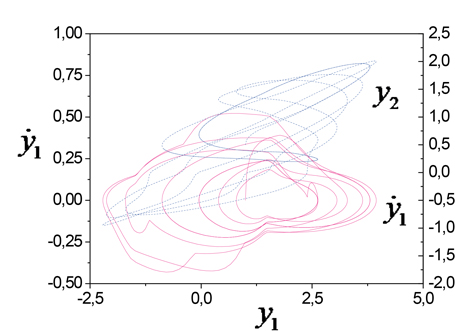

Цели. Рассматривается задача идентификации децентрализованных систем (ДС). Усложнение систем и априорная неопределенность требуют разработки соответствующих подходов и методов. Это касается, прежде всего, параметрической идентифицируемости (ПИ) ДС. Такое состояние можно объяснить сложностью ДС, наличием внутренних взаимосвязей, которые усложняли процесс параметрического оценивания. Необходимо предложить подход к ПИ, основанный на выполнении условия постоянства возбуждения и учете взаимосвязей в подсистемах. Рассматривается класс нелинейных ДС, нелинейности в которых удовлетворяют секторному условию. Учет этого условия позволяет обоснованно подойти к анализу свойств ДС, что является одной из целей данного исследования. Кроме того, целями работы являются: 1) разработка подхода к анализу свойств адаптивных систем идентификации (АСИ) с учетом требований к качеству процессов и синтез адаптивных параметрических алгоритмов; 2) исследование возможности применения алгоритмов сигнальной адаптации в системах идентификации ДС и поиск класса функций Ляпунова для анализа АСИ с такими алгоритмами; 3) моделирование предлагаемых методов и алгоритмов с целью подтверждения полученных результатов.

Методы. Применяются метод адаптивной идентификации, неявное идентификационное представление, S-синхронизация нелинейной системы, секторное условие, метод векторных функций Ляпунова.

Результаты. Получены условия ПИ ДС по выходу и в пространстве состояния. Предложен критерий, позволяющий получить оценки устойчивости АСИ с сигнальной адаптацией. Синтезированы алгоритмы настройки параметров АСИ. Доказана экспоненциальная диссипативность системы оценивания. Рассмотрено влияние взаимосвязей в подсистемах на свойства получаемых оценок параметров. Показано, что адаптивный алгоритм можно описать динамической матричной системой, если на АСИ наложить функциональное ограничение. Выполнено моделирование предлагаемых методов и алгоритмов.

Выводы. Рассмотрена проблема идентификации нелинейных ДС в условиях неопределенности. Получены оценки для нелинейной части системы, удовлетворяющей квадратичному условию. Доказана ПИ нелинейных ДС. Синтезированы алгоритмы параметрической и сигнальной адаптивной идентификации. Предложен класс функций Ляпунова для оценки свойств адаптивной системы с сигнальной адаптацией. Доказана экспоненциальная диссипативность процессов в адаптивной системе.

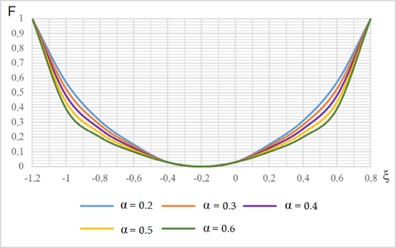

- Представлены результаты численного эксперимента вибрационного режима турбулизации процесса горения, как взаимодействие резонанса Раушенбаха и ламинарно-турбулентного перехода.

- На многообразии локального равновесия смоделирован резонанс при накачке кинетической энергии, реализующий сброс избыточной энергии.

- Для пояснения возникающих при этом новых понятий описан резонанс адиабатического гидродинамического процесса и показана возможность избежать резонанс через механизм сброса избыточной энергии турбулизацией ламинарного процесса, что подтверждается результатами натурных экспериментов.

Цели. Объектом исследования являются критические процессы с избыточной энергией, к которым относятся процессы горения и взрыва, разрушения материалов, кристаллизации, спекания материалов и др. Предметом исследования являются результаты численного моделирования турбулизации процесса горения (ламинарно-турбулентного перехода) и закономерностей явлений, связанных с ламинарно-турбулентным переходом в критических процессах.

Методы. Использован термодинамический анализ, обозначивший траектории эволюции системы и показавший, что в процессе горения существуют области устойчивости ламинарного горения, а также метастабильные и лабильные области, где ламинарное горение неустойчиво. Применен энергетический подход к решению задач исследования, при котором основное внимание уделяется вопросам изучения перераспределения избыточной энергии и формирования отличительных признаков структуры и параметров объекта и процессов.

Результаты. Представлены результаты численного эксперимента вибрационного режима турбулизации процесса горения, как взаимодействие резонанса Раушенбаха и ламинарно-турбулентного перехода. На многообразии локального равновесия смоделирован резонанс при накачке кинетической энергии, реализующий сброс избыточной энергии. Для пояснения возникающих при этом новых понятий описан резонанс адиабатического гидродинамического процесса и показана возможность избежать резонанс через механизм сброса избыточной энергии турбулизацией ламинарного процесса, что подтверждается результатами натурных экспериментов.

Выводы. Показано, что в вибрационном горении можно избежать резонанс за счет срыва с многообразия локального равновесия турбулизацией ламинарного процесса (приближения локального равновесия) при накачке кинетической энергии. В процессе горения существуют области устойчивости ламинарного горения, а также метастабильные и лабильные области, где ламинарное горение неустойчиво. Это не означает, что в области устойчивости не будут наблюдаться признаки турбулентности при ее развитом состоянии и в этих областях диффузия возмущений будет их размывать, тогда как в областях неустойчивости процесс «отрицательной» (кановской) диффузии будет их концентрировать. Сделано предположение, что области неустойчивости гомогенной системы являются источниками возмущений, а области устойчивости – «стоками».

ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

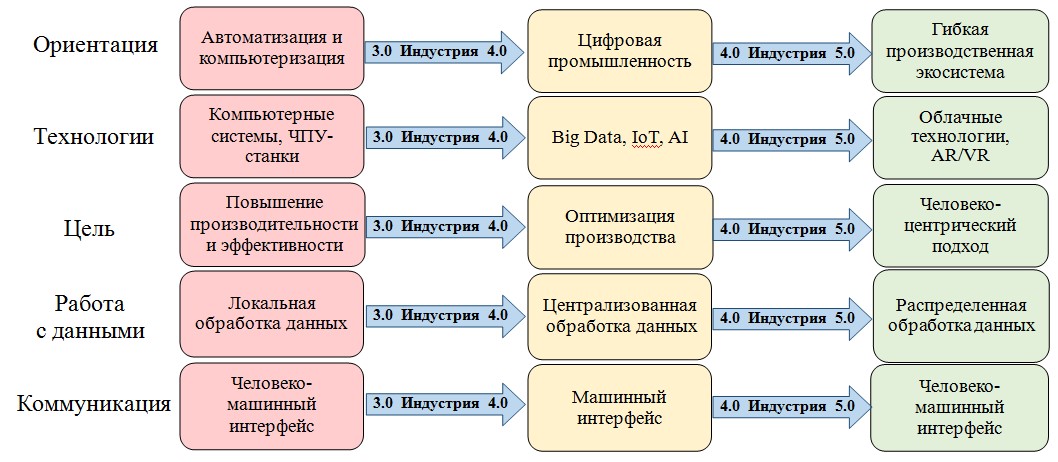

- Для обоснования необходимости перехода к более перспективным моделям производства и развития выделены основные отличительные особенности Индустрии 3.0, Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0, определяемые уникальной ориентацией, технологиями, целями, подходами к работе с данными и типами интерфейсов.

- Доказано, что принципы Индустрии 5.0 расширяют такие факторы модели экономического роста Солоу, как труд, капитал и технологический прогресс, добавляя человеческий капитал, природные ресурсы и уровень технологий.

- Проведенный опрос экспертов доказал разный вклад факторов в производственные процессы: уменьшение роли капитала и труда, рост значимости человеческого капитала, технологического развития и природных ресурсов в Индустрии 5.0.

Цели. Цель статьи – доказать, что принципы Индустрии 5.0 являются необходимым развитием для классической модели экономического роста, предложенной Солоу. В статье модель Солоу адаптирована и расширена новыми факторами, которые учитывают технологический прогресс, социальные и экологические аспекты и в контексте российской экономики оказывают влияние на долгосрочное развитие и экономический рост.

Методы. Основные результаты работы получены с помощью сравнительного анализа отличительных особенностей Индустрии 3.0, Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0, расширенной модели Солоу и экспертного опроса для оценки факторов, влияющих на экономический рост.

Результаты. Для обоснования необходимости перехода к более перспективным моделям производства и развития выделены основные отличительные особенности Индустрии 3.0, Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0, определяемые уникальной ориентацией, технологиями, целями, подходами к работе с данными и типами интерфейсов. Установлено, что российская экономика пока недостаточно готова к вызовам Индустрии 5.0. Доказано, что принципы Индустрии 5.0 расширяют такие факторы модели экономического роста Солоу, как труд, капитал и технологический прогресс, добавляя человеческий капитал, природные ресурсы и уровень технологий. Для оценки вклада факторов в производственные процессы проведен опрос экспертов. Расширенная модель Солоу является инструментом для разработки конкретных стратегий в области экономической политики на основе анализа взаимосвязанных факторов.

Выводы. Переход к технологиям Индустрии 4.0 и последующее планирование внедрения технологий Индустрии 5.0 являются необходимыми шагами для создания инновационной и конкурентоспособной экономики. Проведенный опрос экспертов доказал разный вклад факторов в производственные процессы: уменьшение роли капитала и труда, рост значимости человеческого капитала, технологического развития и природных ресурсов в Индустрии 5.0. Такие приоритеты Индустрии 5.0 не только не противоречат экономическому росту, но и могут его усилить в долгосрочной перспективе.

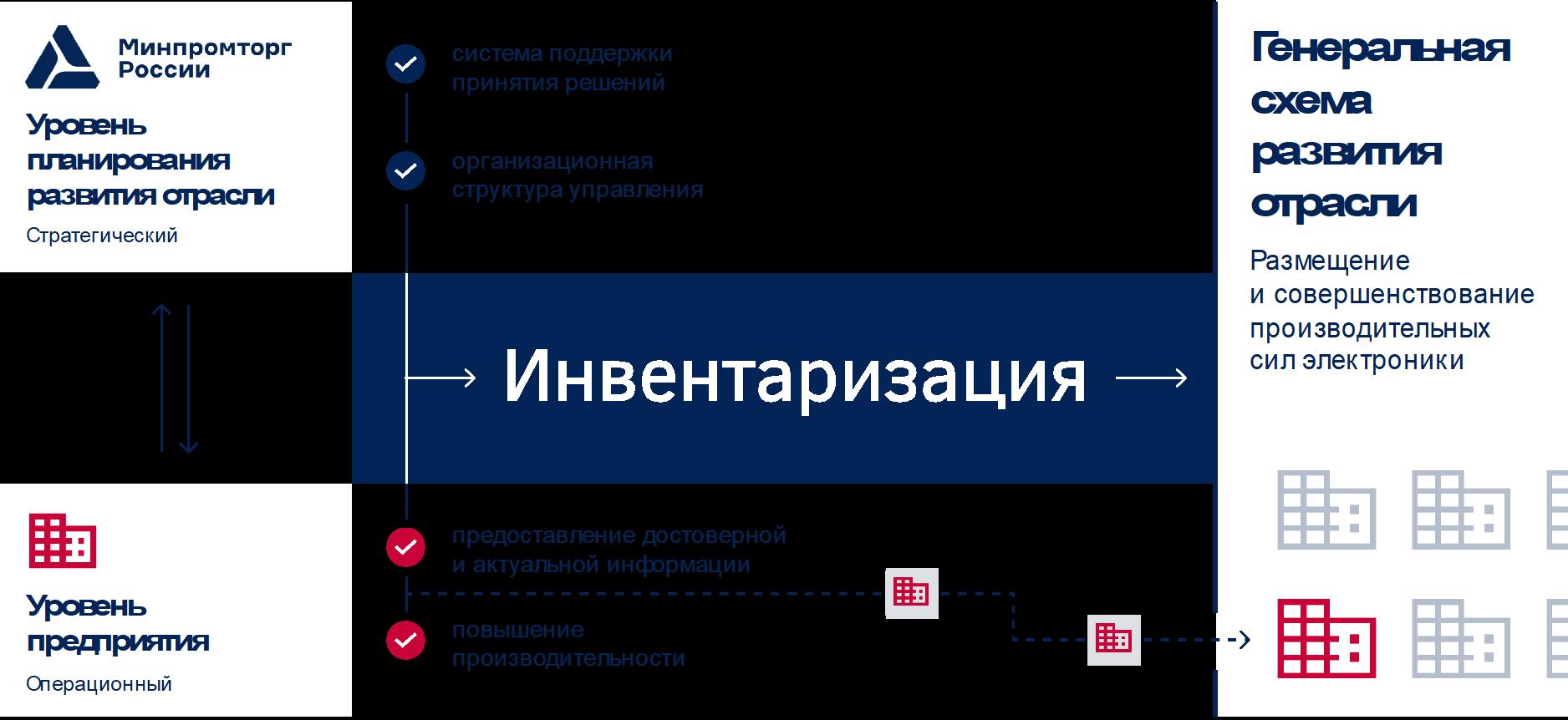

- Выстроена реальная и практически осуществимая цепочка внедрения цифровых технологий в управление электронной промышленностью, первым шагом в которой должна стать инвентаризация всех факторов воспроизводства.

- Представлены обоснование и развернутая программа инвентаризации, которые выводят на реалистичную цель, скомпонованную в блок-схему управления в формате «цифровой двойник электронной промышленности – цифровые двойники предприятий электронной промышленности».

Цели. Многоотраслевая структура российской экономики в условиях агрессивных санкций и недружественного поведения конкурентов приняла этот вызов и ускоренно реструктуризируется, повышая свою конкурентоспособность и импортонезависимость. Локомотивом этого процесса является электронная промышленность, продукция которой определяет и влияет практически на все стороны экономики и общества. Это свидетельствует об определяющей роли электронной промышленности в жизни россиян. Настоящая статья показывает первый шаг на пути к эффективному и оптимальному решению стоящих задач – инвентаризацию производительных сил электронной промышленности.

Методы. Использованы классические методы исследования социально-экономических отношений сложной системы, которой является электронная промышленность с входящими в нее подотраслями, предприятиями и организациями. Применен метод системного анализа проблем управления на макро-, мезо- и микроуровнях. Метод индукции, к которому относится инвентаризация, дополнен в исследовании методом дедукции, т.е. аналитическим движением от электронной промышленности как целостной системы к отдельным факторам воспроизводственного процесса.

Результаты. Выстроена реальная и практически осуществимая цепочка внедрения цифровых технологий в управление отраслью, первым шагом в которой должна стать инвентаризация всех факторов воспроизводства. Представлены обоснование и развернутая программа инвентаризации, которые выводят на реалистичную цель, скомпонованную в блок-схему управления в формате «цифровой двойник электронной промышленности – цифровые двойники предприятий электронной промышленности».

Выводы. Отставание российской электронной промышленности от иностранных конкурентов не является непреодолимым. Санкции и недружественные действия иностранных конкурентов позволили российской электронной промышленности их нивелировать, преодолеть и существенно ускорить как научно-технологическое, так и организационно-управленческое развитие отрасли. Руководство страны и отрасли наступательно реализуют программу развития электронной промышленности как локомотива всей экономики, а проведение инвентаризации позволит направить отрасль в обгон иностранных конкурентов.

ISSN 2500-316X (Online)