ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

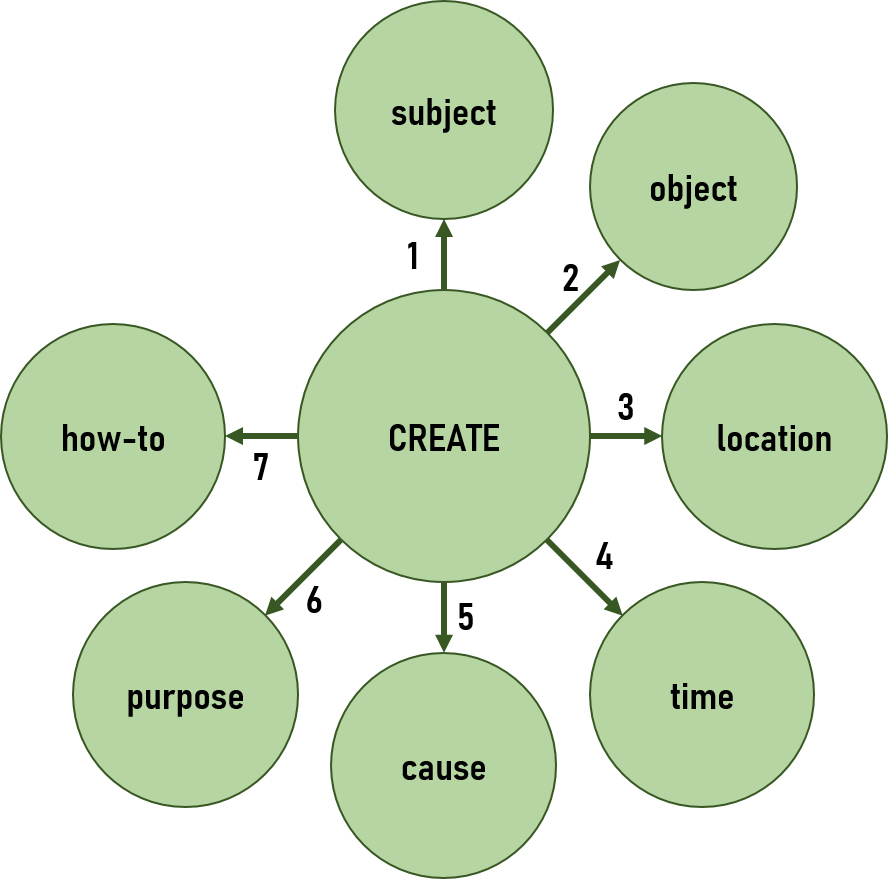

Основная задача обработки естественного языка искусственным интеллектом – создание программ, способных обрабатывать и понимать естественные языки. Для решения этой задачи авторами предложен новый математический формализм – ассоциативно-гетерархическая память (АГ-память), структура и функционирование которой основаны как на бионических принципах, так и на достижениях искусственного интеллекта.

Цели. Начиная с ХХ века методы искусственного интеллекта разделяют на две парадигмы - нисходящую и восходящую. Методы восходящей парадигмы сложно интерпретировать в виде вывода естественного языка, а в методах нисходящей парадигмы затруднена актуализация информации. Обработка естественного языка (NLP, от англ. Natural Language Processing) искусственным интеллектом остается актуальной проблемой современности. Основная задача NLP - создание программ, способных обрабатывать и понимать естественные языки. С учетом авторского подхода к построению агентов искусственного интеллекта (ИИ-агентов) обработка естественного языка должна также вестись на двух уровнях: на нижнем - при помощи методов восходящей парадигмы и на верхнем - при помощи символьных методов нисходящей парадигмы. Для решения этих задач авторами предложен новый математический формализм - ассоциативно-гетерархическая память (АГ-память), структура и функционирование которой основаны как на бионических принципах, так и на достижениях обеих парадигм искусственного интеллекта.

Методы. Использованы методы искусственного интеллекта и алгоритмы распознавания естественного языка.

Результаты. Ранее авторским коллективом была исследована проблема привязки символов в приложении к АГ-памяти. В ней привязка абстрактных символов осуществлялась с помощью мультисенсорной интеграции. При этом первичные символы, получаемые программой, преобразовывались в интегрированные абстрактные символы. В данной статье приведено полное описание АГ-памяти в виде формул, пояснений к ним и соответствующим схемам.

Выводы. В статье представлена максимально универсальная структура АГ-памяти. При работе с АГ-памятью из множества возможных модулей следует выбирать те части АГ-памяти, которые обеспечивают успешное и эффективное функционирование ИИ-агента.

- Выявлены недостатки применения существующего инструментария для экспериментальной оценки характеристик информационно-технологических решений в виртуальной среде.

- Спроектирован и разработан предметно-ориентированный программный фреймворк. Приведено описание функционала, отличающего фреймворк от совокупности применяемых в нём технологий.

- Предложена методика проведения экспериментальных исследований с применением фреймворка.

Цель. При разработке программного обеспечения, как правило, применяются готовые информационно-технологические решения. Они обладают различными характеристиками, объективные данные о которых можно получить экспериментально. Постановка корректного и воспроизводимого эксперимента требует от исследователя применения целого ряда разрозненных технологий и программных инструментов, что делает задачу трудоемкой. Снизить трудоемкость постановки эксперимента возможно, предоставив исследователю предметно-ориентированный инструментарий. Цель работы - проектирование и разработка предметно-ориентированного программного фреймворка для экспериментальной оценки характеристик информационно-технологических решений в виртуальной среде.

Методы. Для определения требуемых характеристик программного фреймворка проведен анализ программных инструментов проведения экспериментальных исследований по оценке характеристик информационно-технологических решений в виртуальной среде. При проектировании и разработке фреймворка применены методы декомпозиции, структурного проектирования, разработки программного обеспечения.

Результаты. Спроектирован и разработан программный фреймворк для экспериментальной оценки характеристик информационно-технологических решений в виртуальной среде. Представлены результаты проектирования, ключевые особенности фреймворка и программные технологии, примененные для разработки. Приведено описание функциональных возможностей фреймворка. Реализация фреймворка содержит 12 команд для управления виртуальными машинами и 4 команды для скаффолдинга. Предложена методика проведения экспериментальных исследований с применением фреймворка.

Выводы. Проведенное исследование позволило идентифицировать недостатки применения существующего инструментария, разработать предметно-ориентированный программный фреймворк и предложить методику его использования, что может сократить трудозатраты при проведении экспериментов по оценке информационно-технологических решений в виртуальной среде. Фреймворк позволяет сократить количество языков программирования и разметки, необходимых исследователю для постановки эксперимента, с 3 до 1.

- Дана характеристика разработанной нейросетевой модели для анализа пространственных данных, функционирование которой основано на привлечении геосистемного подхода, предполагающего анализ генетической однородности территориально-смежных образований различного масштаба и иерархического уровня.

- Апробация модели проведена для набора EuroSAT, расширенного с позиции геосистемного подхода. Результаты эксперимента показали возможность повышения точности классификации в условиях дефицита обучающих данных в пределах 9%. Cозданная модель после десятой эпохи обучения опередила ряд существующих моделей, достигая точности в 86%.

- Интеграция разработанной модели в репозиторий нейронных сетей способствует эффективному решению задач по анализу свойств и структуры земель, точного земледелия, мониторинга природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций.

Цели. Цели настоящего исследования - разработка и апробация нейросетевой модели для анализа пространственных данных. Преимуществом предложенной модели является наличие большого количества степеней свободы, что позволяет гибко конфигурировать модель, исходя из решаемой проблемы. Данная разработка входит в состав базы знаний репозитория моделей глубокого машинного обучения, включающего подсистему динамической визуализации на основе адаптивных веб-интерфейсов с интерактивной возможностью прямого редактирования архитектуры и топологии нейросетевых моделей.

Методы. Решение проблемы повышения точности анализа и классификации пространственных данных основано на привлечении геосистемного подхода, предполагающего анализ генетической однородности территориально-смежных образований различного масштаба и иерархического уровня. Для апробации предложенной методики применен открытый набор данных EuroSAT, сформированный для обучения и тестирования моделей машинного обучения с целью эффективного решения проблемы классификации систем землепользования и растительного покрова с использованием спутниковых снимков Sentinel-2. Онтологическая модель репозитория, в который входит модель, декомпозируется на домены моделей глубокого машинного обучения, решаемых задач и данных. Это позволяет дать комплексное определение формализуемой области знаний: каждая хранимая нейросетевая модель сопоставлена с набором конкретных задач и наборами данных.

Результаты. Апробация модели для набора EuroSAT, алгоритмически расширенного с позиции геосистемного подхода, дает возможность повысить точность классификации в условиях дефицита обучающих данных в пределах 9%, а также приблизиться к точности глубоких моделей ResNet50 и GoogleNet.

Выводы. Внедрение созданной модели в репозиторий позволит не только сформировать базу знаний моделей для анализа пространственных данных, но и решить проблему подбора эффективных моделей для решения задач в области цифровой экономики.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

- Предложен способ реализации трекера объектов на спортивных мероприятиях.

- Представлены результаты экспериментальных исследований на датасете APIDIS, где по критерию качества отслеживания MOTA был получен показатель 0.858.

- Представлен стенд для проведения экспериментальных исследований, а также поставлен эксперимент с пролетом квадрокоптера по трассе. В результате получена траектория его движения в 3D.

Цели. На сегодняшний день спорт является одной из наиболее перспективных областей для применения систем слежения за объектами. Большинство методов, на базе которых реализованы эти системы, ориентированы на отслеживание движущихся объектов в двумерной плоскости, например, для локализации игроков на поле, а также на их идентификацию по различным признакам. С развитием дрон-рейсинга актуальной стала задача определения положения в трехмерной системе координат. Целями работы являются разработка программно-алгоритмического обеспечения метода, позволяющего отслеживать траекторию движущихся объектов в трехмерном пространстве, абстрагированного от способа сегментации данных, и тестирование предложенного решения для оценки качества работы трекера.

Методы. На основе проведенного обзора и анализа современных методов отслеживания траекторий движения был выбран метод сопоставления информации о скорости и положении объектов.

Результаты. Предложена структура программно-алгоритмического обеспечения трекера движущихся объектов на спортивных мероприятиях и представлены результаты экспериментальных исследований на общедоступном датасете APIDIS, который включает в себя фрагменты видеозаписи баскетбольной игры, где по критерию качества отслеживания MOTA был получен показатель 0.858. Также были проведены эксперименты с использованием предложенного авторами датасета с пролетом FPV квадрокоптера по трассе. В результате по полученным с трекера данным была восстановлена траектория полета дрона в трехмерном пространстве.

Выводы. Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что предложенное решение позволяет отслеживать траекторию полета квадрокоптера в трехмерной (мировой) системе координат, а также подходит для слежения за объектами на спортивных мероприятиях.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Cоздана модель РЛС секторного обзора с электронным сканированием лучом, в которой реализован пассивный канал, обрабатывающий стохастические сигналы от внешних источников.

- Проведено имитационное моделирование в трех сценариях фоно-целевой обстановки.

- Результаты работы алгоритмов полностью соответствуют теоретическому прогнозу.

Цели. В 2020 г. завершилась опытно-конструкторская работа по созданию российской системы автоматизированного проектирования (САПР) радиолокационных станций (РЛС). Отличительной особенностью САПР РЛС являются богатые возможности для создания имитационных моделей и имитационного моделирования, что позволяет отрабатывать аппаратную часть и комплекс боевых алгоритмов РЛС с учетом конкретных условий боевого применения, средств воздушно-космического нападения и фоно-целевой обстановки. Цель настоящей статьи - обзор и демонстрация возможностей САПР РЛС в части реализации и отработки алгоритмов обработки стохастических сигналов.

Методы. В работе использовался математический аппарат линейной алгебры. Анализ характеристик алгоритмов проведен методом имитационного моделирования.

Результаты. В визуальном функциональном редакторе САПР РЛС создана имитационная модель РЛС секторного обзора с цифровой антенной решеткой. В состав пассивного канала входили следующие алгоритмы: алгоритм обнаружения стохастических сигналов; алгоритм оценивания числа стохастических сигналов; алгоритм пеленгации источников стохастических сигналов; алгоритм адаптивной пространственной фильтрации. В процессе имитационного моделирования алгоритмы обнаружения и оценивания числа выдавали корректный признак обнаружения и оценку числа сигналов. Алгоритм пеленгации оценивал угловое положение источников с точностью до долей градусов. Алгоритм адаптивной пространственной фильтрации подавлял сигналы мешающих сигналов до уровня ниже мощности собственных шумов антенны.

Выводы. Обширные возможности по разработке моделей функционирования РЛС, имеющиеся в российской САПР РЛС, позволяют детально моделировать процессы обработки различных видов сигналов. По результатам моделирования получены координаты целей и приведена оценка эффективности работы алгоритмов. Полученные результаты полностью соответствуют теоретическому прогнозу. Продемонстрированные в настоящей работе возможности САПР РЛС могут быть использованы специалистами в области радиолокации и обработки сигналов.

- Разработана система бесперебойного питания для низковольтных сетей постоянного тока. Приведено описание работы блоков системы и расчеты основных элементов, в т.ч. и силовых. С применением современной элементной базы собран прототип системы, проведена настройка и измерение ее параметров.

- Спроектированная система позволяет обеспечивать стабильное электропитание потребителей с энергопотреблением до 40 Вт в течение времени не менее 45 мин.

Цели. От эффективности и стабильности систем электропитания зависит время бесперебойной работы конечных потребителей. Такие системы должны иметь возможность распределения и накопления энергии от возобновляемых источников с различными параметрами и конфигурациями. Развитие источников возобновляемой энергии постоянно увеличивает требования к системам вторичного электропитания. Целями работы являются разработка научно-обоснованных технических решений и создание эффективной системы бесперебойного вторичного питания в низковольтных сетях постоянного тока.

Методы. Использованы современные схемотехнические решения для выполнения импульсных преобразований с высокой эффективностью. Для реализации системы контроля параметров применен гибкий программно-аппаратный комплекс.

Результаты. Разработана система бесперебойного питания для низковольтных сетей постоянного тока. Приведено описание работы блоков системы и расчеты основных элементов, в т.ч. и силовых. С применением современной элементной базы собран прототип системы, проведена настройка и измерение ее параметров. За счет представленных решений достигается универсальность комплекса по диапазону входных и выходных напряжений. Интегрирована поддержка современного протокола быстрой зарядки Power Delivery. Примененный контроллер зарядки Li+ аккумуляторов позволяет изменять количество заряжаемых ячеек и регулировать токи и напряжения заряда аккумуляторной батареи (АКБ). Блок мониторинга и управления отслеживает текущие параметры сети и управляет автоматикой системы. Использование микроконтроллера в качестве управляющего устройства дает возможность изменения параметров управления без конструктивных изменений благодаря редактированию программного обеспечения. Для безопасности функционирования системы применено двукратное резервирование модуля контроля параметров встроенной аккумуляторной батареи. Поддержка стандартизированного протокола обмена данными по шине I2C с отдельной шиной питания позволяет подключать любые необходимые датчики для отслеживания параметров системы. При необходимости могут быть добавлены сторонние устройства повышенной мощности, управляемые сигналом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Приведен рекомендуемый производителями профиль заряда Li+ АКБ.

Выводы. Спроектированная система позволяет обеспечивать стабильное электропитание потребителей с энергопотреблением до 40 Вт в течение времени не менее 45 мин. Автоматика демонстрирует безотказное функционирование.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Применение в микро- и нанотехнологии высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) ультразвука представляется весьма перспективным. Энергия фонона ВЧ ультразвука в миллионы раз меньше энергии светового фотона, что практически исключает возбуждение внутренних степеней свободы частиц в конденсированных средах, а также генерацию избыточных носителей заряда в полупроводниках. В то же время, длина волны ВЧ ультразвука соизмерима с длиной волны света, а в случае СВЧ ультразвука может быть даже существенно меньше таковой, что обеспечивает высокую разрешающую способность.

- Использование жидких электродов позволяет отказаться от операции нанесения на образец какой-либо пленки, что существенно упрощает и ускоряет технологический цикл. Это особенно важно при массовом производстве изделий микро- и наноэлектроники. При этом, использование сильно диссипативных жидких электродов определенной толщины может в некоторых случаях обеспечить дополнительные преимущества. Например, если энергия волн не проникает в кристалл, а «перехватывается» жидким электродом, это исключает проявление таких нежелательных эффектов как двулучепреломление.

- Настоящие исследования позволили добиться эффекта синергии путем синтеза трех «элементов». Этими «элементами» являются следующие экспериментально установленные факты:

1) явление пространственной модуляции температуры в условиях интерференции ВЧ упругих волн в конденсированной среде (образование акустоиндуцированной решетки);

2) спадающий характер температурной зависимости коэрцитивного поля сегнетоэлектриков;

3) феномен, заключающийся в том, что переключение поляризации начинается с зародышеобразования доменов на +Z-поверхности сегнетоэлектрика, распространяясь к –Z-поверхности.

Цели. Работы в области доменной инженерии в сегнетоэлектриках ведутся во многих лабораториях мира. На протяжении ряда лет в РТУ МИРЭА проводятся исследования по созданию высокопроизводительной технологии формирования сегнетоэлектрических фотонных и фононных кристаллов. Технология характеризуется малой продолжительностью технологического цикла и обеспечивает необходимую глубину пространственно-периодического инвертирования доменов. Ключевым звеном технологии является комбинированное воздействие однородного электрического поля и интерферирующих упругих волн высоких частот, создающих температурную решетку. Технология имеет универсальный характер в отношении сегнетоэлектриков различной степени акустической прозрачности, что достигается путем использования сильно диссипативных жидких электродов определенной толщины. При этом энергия упругих волн практически не проникает в сегнетоэлектрик, что исключает проявление нежелательных эффектов. Цель настоящей статьи -анализ результатов работ, выполненных в РТУ МИРЭА, в области технологии формирования сегнетоэлектрических регулярных доменных структур (РДС) в период с 2008 г. по настоящее время.

Методы. Использованы положения теории распространения, преломления и интерференции упругих волн в конденсированных средах, в частности ньютоновская модель жидкости применительно к сдвиговым волнам, а также компьютерное моделирование. При рассмотрении основных этапов биимпульсной гетеро-термальной технологии формирования РДС применялись методы анализа и синтеза.

Результаты. Показана возможность формирования не только микро-, но также субмикронных РДС. Даны рекомендации по выбору типа и конкретных свойств жидких электродов, углов между направлением распространения интерферирующих волн, а также их частоты. Показано, что использование в качестве жидких электродов сильно диссипативных ионных жидкостей создает благоприятные условия для формирования РДС с малым периодом при комнатной температуре. Так, на сдвиговых волнах с электродами на основе LiPF6-PC на частоте 300 МГц могут быть созданы РДС с периодом около 2 мкм. Определены основные технологические параметры, как для случая воздействия продольных упругих волн, так и для случая сдвиговых волн с горизонтальной поляризацией. Результаты применимы к таким сегнетоэлектрикам как ниобат лития, титанил-фосфат калия, цирконат-титанат свинца.

Выводы. Предложенные и исследованные методы ориентированы на массовое производство устройств на основе РДС, в т.ч. на изготовление оптических параметрических генераторов, устройств акустоэлектроники, а также генераторов терагерцовых волн и генераторов второй оптической гармоники. Технология обладает малой продолжительностью технологического цикла, сопоставимой с временем переключения поляризации в используемом сегнетоэлектрике.

- Проведено сравнение методов скоростного магнетронного осаждения в производственных условиях.

- Пленки, полученные методом жидкофазного магнетронного распыления не уступают по качеству пленкам, полученным другими скоростными магнетронными методами.

Цели. При проектировании производственного оборудования для реализации процессов осаждения металлических пленок актуальной задачей является выбор технологических источников, которые должны обеспечивать требуемое качество (структуру, внешний вид), максимальные эффективность процесса и производительность. Однако в реальных производственных условиях сделать этот выбор сложно в связи с недостаточностью сравнительных материалов источников. Лабораторные результаты нередко отличаются от результатов на производстве. Цель работы - сравнить методы магнетронного осаждения в реальных промышленных условиях (планарном протяженном магнетроне, жидкофазном магнетроне и цилиндрическом магнетроне с вращающимся катодом), выявить их преимущества, недостатки и особенности формирования металлических пленок, проанализировать экономическую целесообразность выбора каждого из них и дать практические рекомендации выбора источника при реализации требуемого процесса.

Методы. Для осаждения пленок применены методы ионного распыления в магнетронных системах. Измерение шероховатости проводилось с помощью профилометра MarSurf PS1. Структура пленок изучалась с помощью растрового электронного микроскопа Hitachi SU1510. Толщины пленок измерялись методом рентгено-флуорисцентного анализа с помощью прибора Fisherscope X-RAY XDV-SDD.

Результаты. Рассмотрены источники магнетронного распыления для скоростного осаждения слоев металлизации в промышленных условиях. Проведено сравнение полученных образцов по критериям: скорость осаждения с сохранением требуемого качества, поверхностные дефекты, размер зерна пленки, шероховатость, равномерность осажденного слоя, эффективность осаждения (отношение металла, осажденного непосредственно на подложку, к количеству выработанного металла во время процесса). Сравнение характеристик показало, что скорость осаждения для жидкофазного магнетрона соизмерима с аналогичным параметром для цилиндрического магнетрона и превосходит примерно в 4 раза скорость для классического планарного магнетрона при сохранении единого внешнего вида образцов. Самой высокой шероховатостью и самым крупным размером зерна обладают образцы, осажденные жидкофазным магнетроном. Самой низкой эффективностью распыления обладает метод жидкофазного магнетронного распыления, который является самым дешевым.

Выводы. Выбор метода осаждения зависит от решаемой задачи. Оптимальным по стоимости, скорости осаждения и качеству осаждаемых слоев можно считать магнетрон с цилиндрическим вращающимся катодом. Жидкофазное магнетронное распыление рекомендовано использовать для дешевого скоростного осаждения, при котором нет жестких требований к внешнему виду, или в случае эксплуатации малогабаритного оборудования.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

В лабораторных условиях отработаны новые лазерные методы регистрации капиллярных волн на частотах до 100 Гц. Предложенные методы являются дистанционными, что полностью исключает искажение исследуемой поверхности. Регистрация рассеянного лазерного излучения осуществляется с помощью обычной цифровой видеокамеры высокого разрешения; это облегчает программную обработку данных. Разработанный макетный образец сканирующего лазерного волнографа позволяет получать большие ряды «мгновенных» профилей волнения с частотой обновления 60 Гц, открывая возможности для исследования физики эволюции волнения и влияния параметров взволнованной поверхности на рассеяние электромагнитных волн. Во время проведения измерений не искажаются свойства поверхности, а их качество не зависит от воздействия ветра и морского течения. Экспериментально проверена результативность работы волнографа в разное время суток и в широком диапазоне погодных условий.

Цели. Капиллярные волны на морской поверхности играют важную роль в задачах дистанционного зондирования как в оптическом, так и в микроволновом диапазонах длин волн. Однако исследовать процессы рассеяния электромагнитного излучения на взволнованной морской поверхности можно только при надежном контроле параметров этих капиллярных волн в натурных условиях. До настоящего времени не существовало методов измерения капиллярных волн в натурных условиях. Целью настоящей работы являлось создание таких методов и их проверка в лабораторных и натурных условиях.

Методы. В лаборатории были отработаны новые лазерные методы регистрации капиллярных волн на частотах до 1ОО Гц. Предложенные методы являются дистанционными, не искажающими поверхность. Они основаны на регистрации рассеянного лазерного излучения с помощью видеокамеры.

Результаты. В лабораторных условиях получены пространственные профили, временные зависимости высот для всех точек траектории лазерной развертки, частотные спектры мощности. Показано, что уклоны в капиллярных волнах могут достигать 30°, а амплитуда капиллярных волн на частотах выше 25 Гц не превышает 0.5 мм. В натурных условиях на морской платформе апробирована новая версия сканирующего лазерного волнографа. Измерения подтвердили возможность измерения параметров морского волнения на пространственных масштабах, охватывающих 3 порядка: от единиц миллиметров до единиц метров.

Выводы. Созданный волнограф позволяет проводить прямые измерения «мгновенных» профилей морской поверхности с временной синхронизацией в 10-4 с и пространственной точностью лучше 0.5 мм. Метод позволяет получать большие ряды (21 000) «мгновенных» профилей волнения с частотой обновления 60 Гц, что открывает возможности для исследования физики эволюции волнения, влияния параметров волнения на рассеяние электромагнитных волн. Достоинством метода является прямой характер измерения аппликат и всех характеристик волнения не только во времени, но и в пространстве. Метод полностью дистанционен, не искажает свойства поверхности, не подвержен влиянию ветра, волн и морского течения. Экспериментально в натурных условиях доказана возможность применения предложенного метода в любое время суток и в широком диапазоне погодных условий.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

- Анализ актуальной литературы по советской испанистике;

- Изучение влияния идеологии на процессы в гуманитарной науке;

- Изучение влияния внешнеполитических процессов на развитие гуманитарной науки.

Цели. Целью статьи является анализ ведущих аксиологических аспектов преподавания испанского языка в высших учебных заведениях Советского Союза (с 1930-х до начала 1980-х гг.) на основе изучения содержания учебников, пособий и ряда других трудов.

Методы. В статье применяются текстологический, историко-сравнительный и структурный методы.

Результаты. На основе анализа указанных текстов авторы делают акцент на двух основных группах аспектов: научно-педагогических и вненаучных. Первые связаны с внутренней логикой развития испанистики как науки, вторые - со сторонними, внешними обстоятельствами, прежде всего, идеологическими. Анализ источников показывает, что тематически преподавание испанского в СССР проделало путь от простых пособий, нацеленных на закрепление основ языка, до углубленной разработки разнообразных конструктов испанского языка (грамматики, фонетики, лексики и т.д.). В хронологическом отношении дифференцированы два основных периода в развитии советской испанистики: с 1930-х до начала 1960-х гг. и с начала 1960-х до начала 1980-х гг.

Выводы. Анализ показал, что становление и развитие каждого из периодов связано с событиями, не имеющими к преподаванию испанского языка прямого отношения: гражданской войной в Испании и победой Кубинской революции. Следствием первого события стало начало систематического преподавания испанского в вузах СССР, а следствием второго - переориентация этого процесса с пиренейского варианта испанского на латиноамериканский. Однако содержание учебников и пособий убедительно демонстрирует, что эта переориентация не была полной и касалась преимущественно подбора текстовых материалов, что позволяет авторам прийти к выводу об ограниченности влияния идеологии на внутреннюю логику развития испанистики в СССР.

ISSN 2500-316X (Online)