ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Приведены результаты исследования методов анализа изменений программного обеспечения с описанием недостатков. Представлено описание метода проведения анализа изменений, использующего поток управления функций, который дополняет существующие методы, устраняя их представленные недостатки.

- Использование методов, локализующих наиболее уязвимые участки кода, выделено как одно из наиболее перспективных направлений для проведения анализа влияния изменений. Также важным является оценка эффективности метода сравнения потоков управления в анализе исходного кода при его переходе на другую кодовую базу.

Цели. В статье рассматриваются различные подходы к выполнению процедуры анализа влияния изменений программного обеспечения (ПО) на его безопасность, а также предложен новый метод проведения процедуры анализа, использующий потоки управления функций. Анализ влияния изменений ПО – достаточно трудоемкая процедура, требующая значительных временных затрат и наличия необходимой компетенции у проводящего ее эксперта. Методика проведения анализа влияния изменений ПО не имеет детального описания и не закреплена на законодательном уровне. Цель предлагаемого метода – снижение уровня требований к эксперту, проводящему исследование ПО; локализация областей кода для исследования на наличие дефектов в функциях, обеспечивающих защиту информации; сокращение времени, затрачиваемого на проведение анализа влияния изменений.

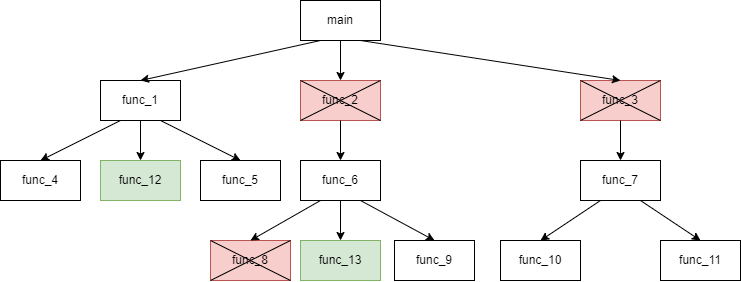

Методы. Проанализированы наиболее распространенные методы анализа изменений: построчное сравнение, система управления версиями, выполнение автоматизированных текстов. Приведено описание положительных и отрицательных сторон методов анализа. Рассмотрена возможность анализа изменений потока управления функциями ПО как альтернатива стандартному построчному сравнению полного объема исходных текстов. После построения потоки управления различных версий одного ПО, представленные в виде древовидных графов, проходят процедуру объединения. Конечный результат анализируется экспертом.

Результаты. Приведены результаты исследования методов анализа изменений ПО с описанием недостатков. Представлено описание метода проведения анализа изменений, использующего поток управления функций, который дополняет существующие методы, устраняя их представленные недостатки. Проанализирована возможность применения данного метода за рамками задач, определенных во введении.

Выводы. Использование методов, локализующих наиболее уязвимые участки кода, выделено как одно из наиболее перспективных направлений для проведения анализа влияния изменений. Помимо поиска уязвимых участков кода, важной является оценка эффективности метода сравнения потоков управления в анализе исходного кода при его переходе на другую кодовую базу.

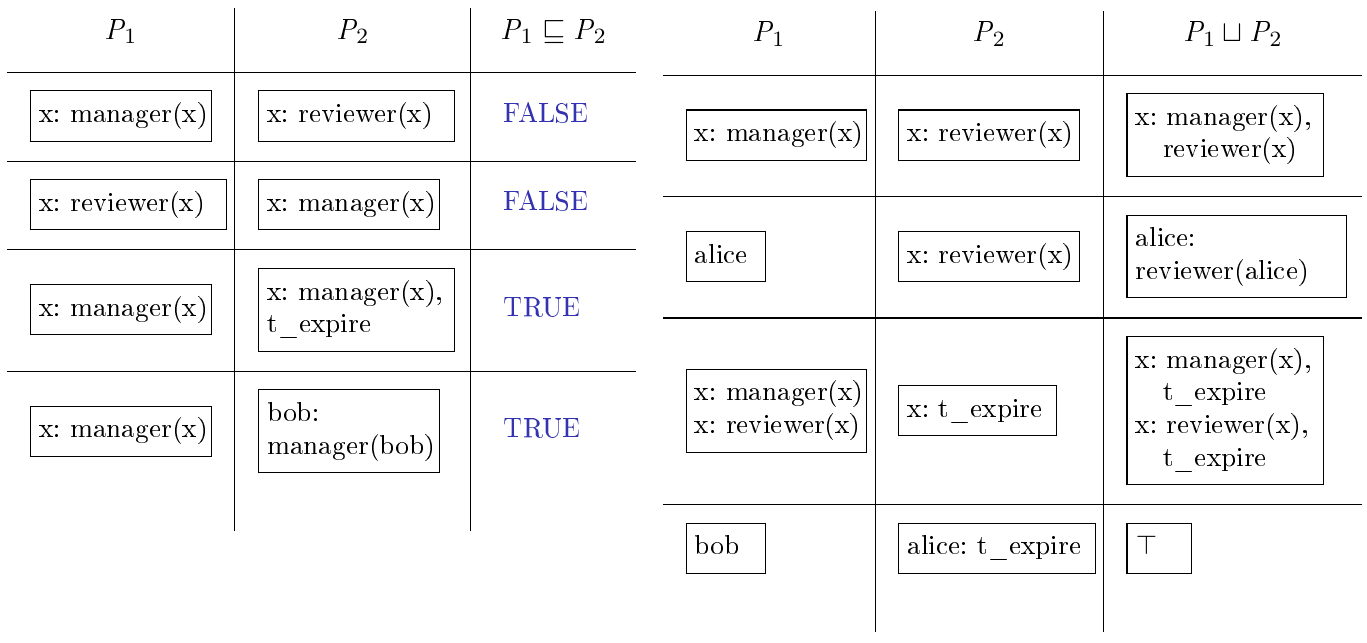

Представлена технология для проверки свойств безопасности программного обеспечения (ПО), предполагающая поэтапное решение частных задач:

- проектирование базы данных (БД) для хранения и обработки подлежащей защите информации,

- анализ зависимостей и выделение релевантного множества программных блоков БД,

- генерация спецификаций TLA+ выделенных программных блоков БД,

- разметка спецификаций в соответствии с правилами глобальной политики безопасности и дополнительными ограничениями,

- применение алгоритма проверки спецификаций и устранение нарушений инварианта безопасности с внесением рекомендаций для разработчиков ПО,

- применение процедуры анализа помеченных данных для контроля распространения выходных значений верифицированных программных блоков БД во внешних программных модулях.

Цели. Проверка свойств безопасности программного обеспечения (ПО) при построении информационных систем с высоким уровнем доверия, как правило, осуществляется с использованием инструментов динамического и статического анализа. Соответствующие виды анализа обычно не учитывают бизнес-логику ПО и не опираются на политику управления доступом к данным. Современным направлением решения проблемы является контроль информационных потоков. Несмотря на большое количество проведенных исследований, механизмы контроля информационных потоков в ПО пока не находят широкого применения на практике, поскольку обладают значительной сложностью и диктуют повышенные требования к разработчикам. Целью работы является перенос контроля информационных потоков с языкового уровня на уровень формальной верификации и выделение функции контроля целостности и конфиденциальности данных в ПО в самостоятельную задачу, решаемую аналитиками информационной безопасности.

Методы. Исследование опирается на общие формальные методы безопасности компьютерных систем и методы формальной верификации. Разработанный автором алгоритм проверки спецификаций использует аппарат темпоральной логики действий.

Результаты. Представлена технология, предполагающая поэтапное решение частных задач: проектирование базы данных (БД) для хранения и обработки подлежащей защите информации, анализ зависимостей и выделение релевантного множества программных блоков БД, генерация спецификаций TLA+ выделенных программных блоков БД, разметка спецификаций в соответствии с правилами глобальной политики безопасности и дополнительными ограничениями, применение алгоритма проверки спецификаций и устранение нарушений инварианта безопасности с внесением рекомендаций для разработчиков ПО, применение процедуры анализа помеченных данных для контроля распространения выходных значений верифицированных программных блоков БД во внешних программных модулях.

Выводы. Представленная технология не требует от разработчиков внесения избыточных аннотаций, описывающих правила политики безопасности. Функция анализа информационных потоков с привязкой к заданным в системе ограничениям доступа выносится на отдельный этап жизненного цикла разработки ПО.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

- В работе проведено моделирование механических процессов в блоках бортовых радиоэлектронных средств космических аппаратов в исправном состоянии и при наличии различных дефектов, а также экспериментальные исследования механических характеристик в исправном и неисправном состояниях.

- После проведения измерений механических характеристик при воздействии ударных нагрузок полученные данные сравниваются с результатами моделирования при наличии различных дефектов.

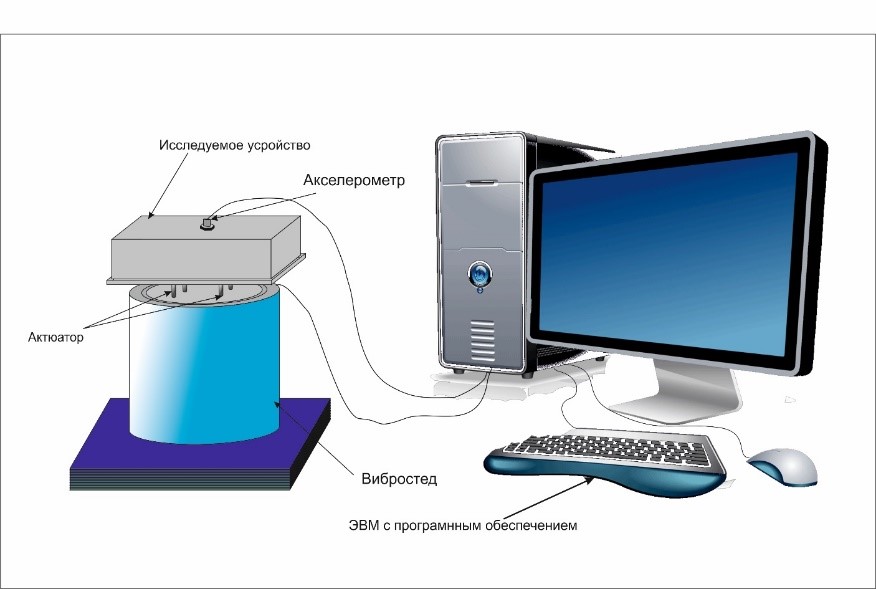

Цели. С непрерывным развитием современных технических средств в области авиации и космического приборостроения постоянно повышаются требования к точности, устойчивости и надежности электронной аппаратуры, эксплуатируемой на космических аппаратах. Блоки бортовых радиоэлектронных средств космических аппаратов (БРЭСКА) эксплуатируются в особых условиях. В случае возникновения неисправности ее устранение, как правило, оказывается невозможным. Блоки БРЭСКА представляют собой герметично закрытые конструкции, поэтому их демонтаж для оценки технического состояния затруднен. Целью исследования является повышение эффективности и достоверности выявления латентных дефектов в блоках БРЭСКА путем использования метода диагностирования при воздействии механических ударов.

Методы. На основании известных методов в работе предложен новый метод диагностирования с использованием моделирования механических процессов при ударных воздействиях на этапе проектирования блоков БРЭСКА для оценки наличия различных латентных дефектов. В исправном состоянии блоки БРЭСКА имеют амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), отличные от АЧХ блоков БРЭСКА, имеющих различные дефекты, отражающиеся на механических характеристиках. С учетом этого разработана диагностическая модель, оценивающая техническое состояние блоков БРЭСКА без демонтажа устройств в процессе диагностирования.

Результаты. В работе проведено моделирование механических процессов в блоках БРЭСКА в исправном состоянии и при наличии различных дефектов, а также экспериментальные исследования механических характеристик в исправном и неисправном состояниях. После проведения измерений механических характеристик при воздействии ударных нагрузок полученные данные сравниваются с результатами моделирования при наличии различных дефектов. Результатом сравнения является отчет о техническом состоянии блока БРЭСКА.

Выводы. Разработанный метод диагностирования блоков БРЭСКА при ударных механических воздействиях позволяет повысить эффективность диагностирования латентных дефектов в процессе производства и эксплуатации БРЭСКА.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Разработан подход к анализу надежности телекоммуникационных сетей, поддерживающих механизмы защитного переключения для одного защищаемого и одного резервного участков, позволяющего на основе компьютерного моделирования проводить сравнение подобных механизмов.

- Предложено разбивать на три группы элементы маршрута (как основные, так и резервирующие): первая группа указывает на постоянные неизменяемые части путей, вторая – идентифицирует резервируемые участки, а третья группа указывает на резервирующие участки.

- Для схем защитного переключения для одного защищаемого и одного резервного участков показан вариант формирования маршрутов, используемых для дальнейших расчетов показателя надежности путем компьютерного моделирования.

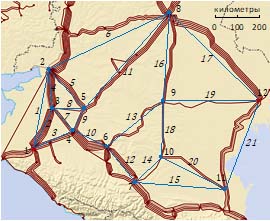

Цели. Известно, что соглашение об уровне обслуживания является важным инструментом выстраивания разумных отношений между абонентами и операторами телекоммуникационных сетей, в т.ч. в части качества предоставляемых услуг, одной из составляющих которого является надежность, оцениваемая коэффициентом готовности. Наиболее подходящей моделью для оценки надежности предоставляемой услуги оказывается случайная графовая модель, строящаяся на основе контура обслуживания – совокупности технических средств, участвующих в оказании данной услуги. В данной постановке оценка надежности услуги отталкивается от надежности составляющих телекоммуникационную сеть (граф) элементов – узлов (вершин) и линий связи (ребер). При этом коэффициенты готовности узлов и линий определяются конструктивными особенностями среды распространения и организующих их технических средств. Целью работы является разработка подхода к анализу надежности телекоммуникационных сетей, поддерживающих механизмы защитного переключения для одного защищаемого и одного резервного участков, позволяющего на основе компьютерного моделирования проводить сравнение подобных механизмов.

Методы. Использованы методы теории случайных графов, матриц, вероятностей и компьютерного моделирования.

Результаты. Предложено разбивать на три группы элементы маршрута (как основные, так и резервирующие): первая группа указывает на постоянные неизменяемые части путей, вторая – идентифицирует резервируемые участки, а третья группа указывает на резервирующие участки. При этом каждый из резервируемых и резервирующих участков формируется на основе заданных предпочтений и обычно направлен на увеличение результирующей надежности, хотя возможно использование и других правил. Для схем защитного переключения для одного защищаемого и одного резервного участков показан вариант формирования маршрутов, используемых для дальнейших расчетов показателя надежности путем компьютерного моделирования.

Выводы. На примере магистральной сети путем компьютерного моделирования показано, что использование механизмов защитного переключения для случая одного требуемого маршрута передачи демонстрирует существенный рост надежности, за исключением применения защитного переключения на участках, что связано, прежде всего, с особенностями топологии рассматриваемой сети.

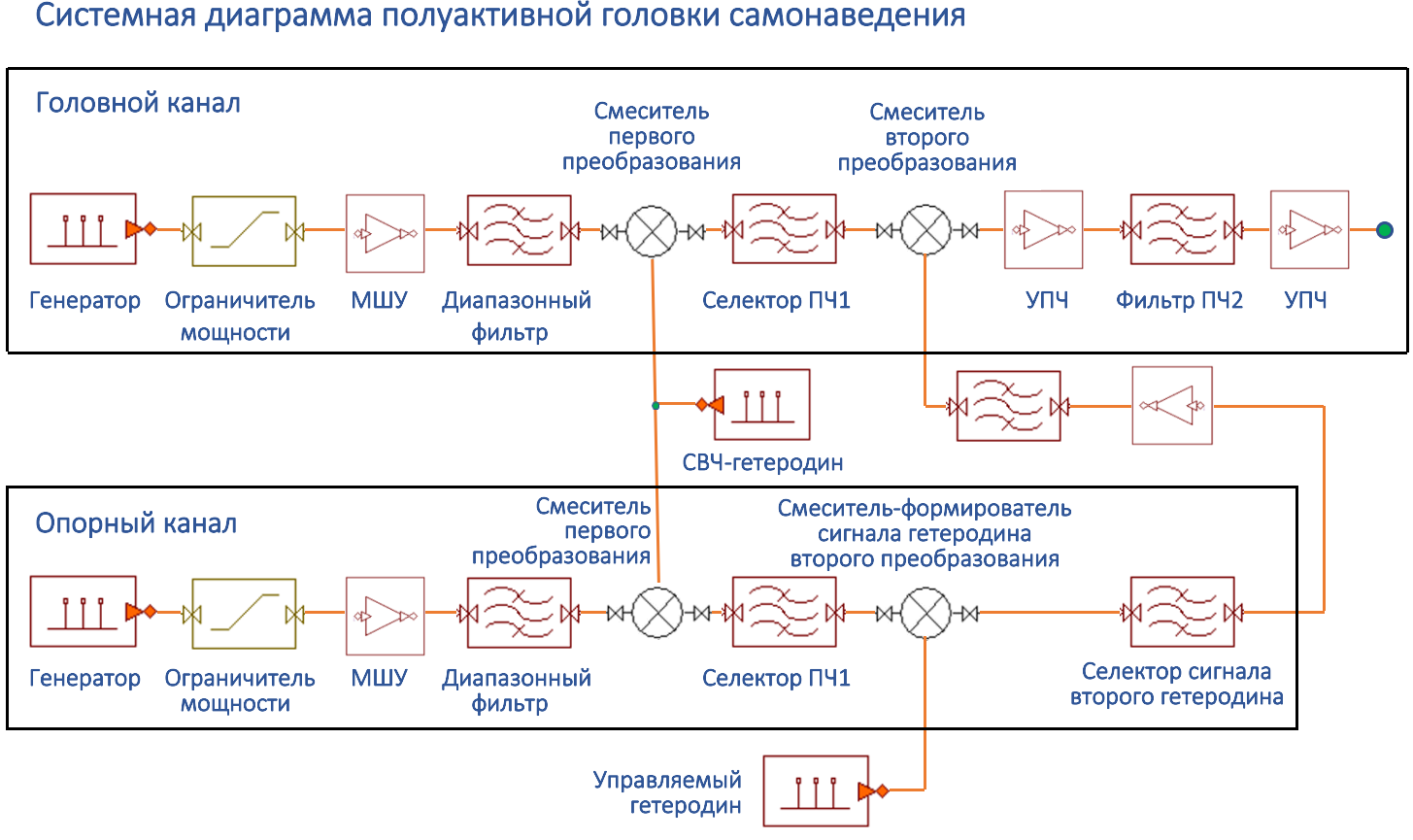

- Получена и проанализирована математическая модель приемника радиолокационной головки самонаведения.

- Предложенная модель приемника позволяет произвести расчет спектральных характеристик сигналов в любой точке СВЧ-трактов, характеристик сигналов на входе основного канала, на выходе смесителя первого преобразования, на выходе селектора первой промежуточной частоты и на выходе приемного тракта.

Цели. Радиолокационные головки самонаведения (РГСН) управляемых ракет – это большая группа радиолокаторов, которые в виду особенностей назначения отличаются от других радиолокаторов. Преимуществом полуактивной РГСН является возможность иметь мощный облучатель на командном пункте и, как следствие, мощный отраженный сигнал от цели, что в результате приводит к увеличению дальности ее обнаружения и точности наведения на цель. Отсутствие аппаратуры излучения упрощает бортовую аппаратуру управления ракеты, уменьшает ее вес и габариты и, следовательно, улучшаются ее маневренные свойства, что обуславливает наибольшее распространение данного типа РГСН. Для точного определения доплеровского смещения сигнала цели в приемный тракт полуактивной РГСН должен поступать эталонный сигнал, частота которого совпадает с частотой сигнала передатчика подсвета. Цель работы – оптимизация бортовой аппаратуры и подтверждение предлагаемого подхода с помощью моделирования.

Методы. В работе использованы методы статистической радиотехники, теории оптимального приема сигналов и компьютерное моделирование в системе автоматизированного проектирования AWR Design Environment.

Результаты. Получена и проанализирована математическая модель приемника РГСН. Предложенная модель приемника позволяет произвести расчет спектральных характеристик сигналов в любой точке СВЧ-трактов, характеристик сигналов на входе основного канала, на выходе смесителя первого преобразования, на выходе селектора первой промежуточной частоты и на выходе приемного тракта. Приведены расчетные значения основных характеристик высокочастотных каналов.

Выводы. Полученная модель позволяет оценивать частотные зависимости основных параметров приемного тракта, таких как коэффициент передачи, коэффициент шума, точки децибельной компрессии, точки пересечения интермодуляций третьего порядка. Полученные при моделировании значения максимально приближены к характеристикам существующих систем, т.к. в качестве основных элементов высокочастотных трактов использовались созданные модели реально существующих и массово используемых микросхем. Модель может использоваться для исследования путей совершенствования технических показателей, разработки новых принципов и схем построения радиоэлектронных комплексов, например, при построении приемного тракта с использованием перспективных средств радиофотоники.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

- Теоретически исследованы особенности магниторефрактивного эффекта для наноструктур типа металл – металл на примере многослойных наноструктур Co/Pt (ферромагнитный металл – парамагнитный металл) с разным соотношением ферромагнитной и парамагнитной фаз в видимой и ближней инфракрасной областях спектра.

- Рассчитаны значения плазменной и релаксационной частот для каждого образца. Это позволило оценить число свободных электронов и исследовать рассеяние в наноструктурах.

- Показано, что в исследуемом диапазоне энергий в инфракрасной области спектра наблюдается ленгмюровская экранировка.

Цели. Теоретически исследовать особенности магниторефрактивного эффекта для наноструктур типа металл – металл на примере многослойных наноструктур Co/Pt (ферромагнитный металл – парамагнитный металл) с разным соотношением ферромагнитной и парамагнитной фаз в видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра.

Методы. С помощью основных формул для диэлектрической проницаемости, оптической проводимости, коэффициентов рефракции и экстинкции, выявлена и выражена в явном виде связь магниторефрактивного эффекта с эффектом гигантского магнитосопротивления (магниторезистивным эффектом), что подтверждает общую природу этих двух эффектов. С помощью формул Френеля для трехслойной структуры рассчитан магниторефрактивный эффект для s-поляризации света с учетом толщины образцов и влияния подложки. Для расчета диэлектрической проницаемости материалов применялись методы эффективной среды. Так как исследовался средний диапазон концентраций кобальта, то для нахождения эффективных диэлектрических проницаемостей наноструктур применялось приближение Бруггемана. Для всех наноструктур рассчитывался коэффициент отражения при нормальном падении.

Результаты. Благодаря тому, что диэлектрическая проницаемость неоднородных образцов была заменена общим эффективным параметром, зависящим от диэлектрической проницаемости каждого компонента, мы смогли применить теорию Друде – Лоренца для проводников в высокочастотном переменном поле и оценить параметры электронной структуры исследуемых образцов. Были рассчитаны значения плазменной и релаксационной частот для каждого образца. Это позволило оценить число свободных электронов и исследовать рассеяние в наноструктурах.

Выводы. Было показано, что в исследуемом диапазоне энергий в ИК-области спектра наблюдается ленгмюровская экранировка. Рассчитанные значения хорошо соотносятся с экспериментальными данными.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

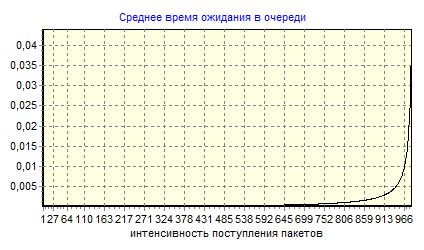

- Разработан аналитический метод оценки вероятностно-временных характеристик и производительности беспроводных сетей с методом доступа CSMA/CA с учетом ограничений на время передачи информации.

- Разработана оригинальная математическая модель, позволяющая оценить различные характеристики процессов передачи пакетов в беспроводных сетях при ограничениях на время передачи. Эти характеристики включают время ожидания, время передачи пакетов, загрузку узлов и производительность сети.

Цели. Целью статьи является разработка аналитических методов оценки вероятностно-временных характеристик и производительности беспроводных сетей с методом доступа CSMA/CA, позволяющих автоматизировать процессы выбора рациональных режимов работы и снизить влияние наложений в сетях, реализующих протоколы 802.11.

Методы. Использованы методы теории надежности, теории случайных процессов и теории массового обслуживания, преобразование Лапласа – Стилтьеса.

Результаты. Разработан аналитический метод оценки вероятностно-временных характеристик и производительности беспроводных сетей с методом доступа CSMA/CA с учетом ограничений на время передачи информации. Метод расширяет область применимости аналитических подходов, предложенных ранее для исследования локальных сетей Ethernet. Проведен анализ сетей, которые используют метод доступа CSMA/CA. Разработана оригинальная математическая модель, позволяющая оценить различные характеристики процессов передачи пакетов в беспроводных сетях при ограничениях на время передачи. Эти характеристики включают время ожидания, время передачи пакетов, загрузку узлов и производительность сети. Для упрощения анализа и оценки различных режимов работы беспроводных сетей с методом доступа CSMA/CA был разработан программный комплекс.

Выводы. Показана необходимость первоочередной разработки вложенных аналитических моделей, описывающих процессы передачи пакетов в беспроводных сетях при ограничениях на время передачи информации на канальном уровне. Это означает, что для более точного описания процессов передачи пакетов в таких сетях требуется создание более сложных моделей. Разработанный программный комплекс позволяет изучать различные варианты функционирования сети и проводить аналитические расчеты. Были проведены расчеты для оценки вероятностно-временных характеристик процессов передачи пакетов и производительности беспроводной сети. Исследования включали изменение количества рабочих станций и интенсивности потоков пакетов, поступающих в узлы сети, при ограничении времени передачи пакетов. Применение разработанных математических моделей может быть полезным при создании и оптимизации беспроводных сетей, таких как Wi-Fi-сети, сети связи на основе стандарта IEEE 802.11 и другие системы передачи данных с использованием метода доступа CSMA/CA. Такие модели и анализ на их основе различных режимов функционирования беспроводных сетей могут помочь в оптимизации производительности сетей, настройке параметров, а также при выборе емкости и конфигурации беспроводных сетей.

- Исследован гравитационный потенциал вязкоупругой планеты, совершающей движение в гравитационном поле массивного притягивающего центра (звезды), спутника и еще одной или нескольких планет, движущихся по кеплеровским эллиптическим орбитам относительно притягивающего центра.

- Получена формула для гравитационного потенциала деформируемой планеты, а также вычислен гравитационный потенциал Земли с учетом твердотельных приливных эффектов от Луны, Солнца и Венеры во внешней точке.

- Из полученных теоретических и численных результатов следует, что основной вклад в гравитационный потенциал Земли вносят Луна и Солнце. Влияние других планет Солнечной системы мало.

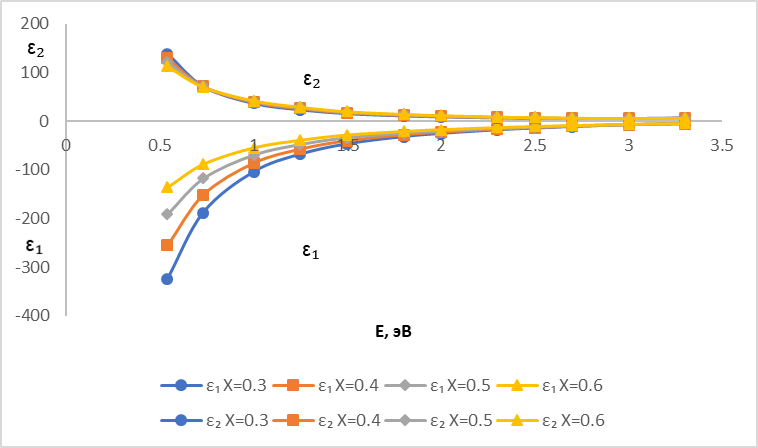

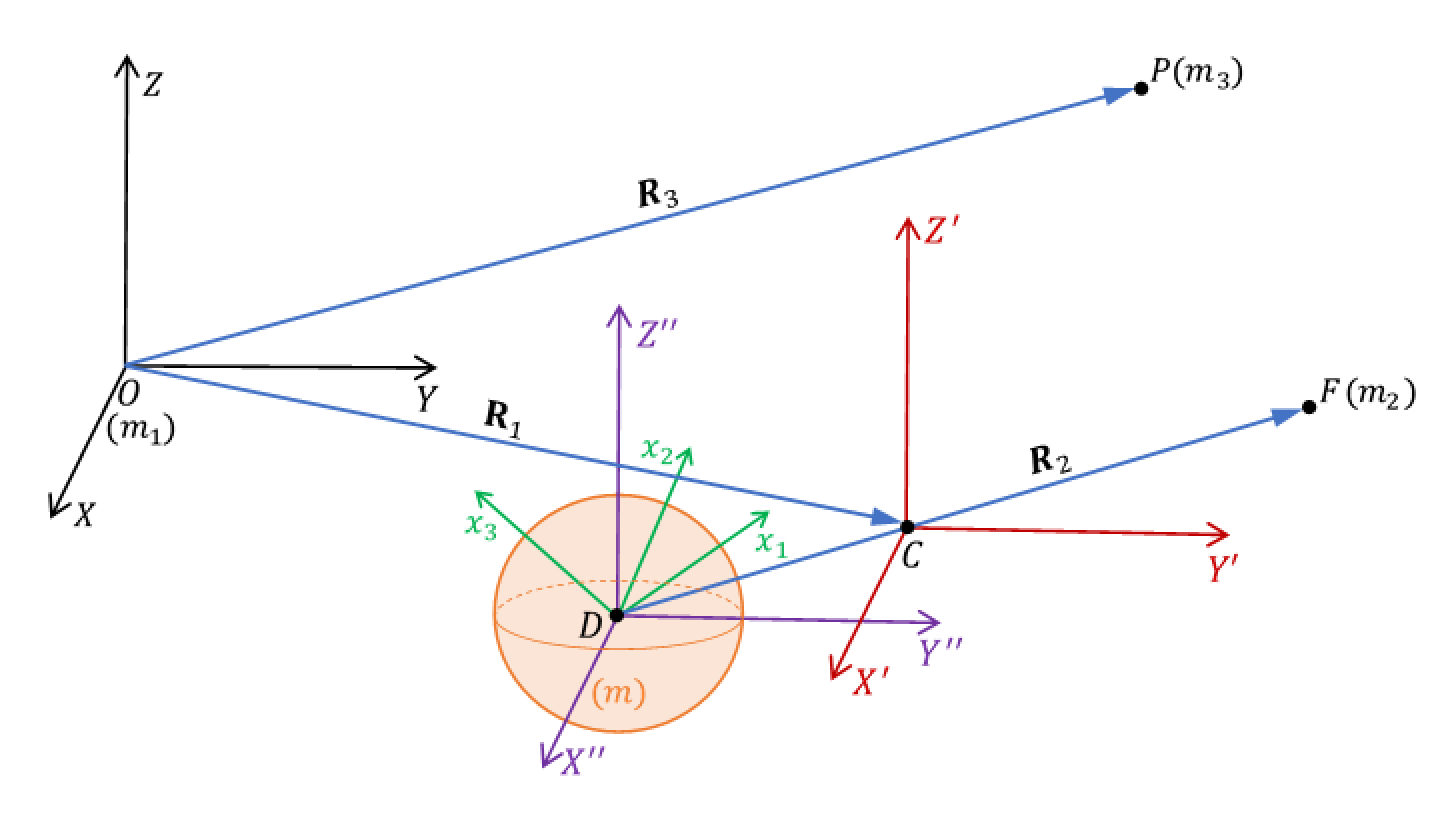

Цели. В работе исследуется гравитационный потенциал вязкоупругой планеты, совершающей движение в гравитационном поле массивного притягивающего центра (звезды), спутника и еще одной или нескольких планет, движущихся по кеплеровским эллиптическим орбитам относительно притягивающего центра. Отличные от вязкоупругой планеты небесные тела моделируются материальными точками. В рамках линейной модели теории вязкоупругости решается задача нахождения вектора упругого смещения. Традиционно для определения гравитационного поля Земли используется модель твердого тела, а учет приливных деформаций отражается в виде малых поправок к коэффициентам модели геопотенциала. В данной работе для учета приливных эффектов используется модель вязкоупругого шара. Актуальность темы исследования связана с высокоточным прогнозированием движения искусственных спутников Земли, высокоточным измерением гравитационного поля Земли.

Методы. Используются асимптотические и аналитические методы, разработанные В.Г. Вильке для механических систем, содержащих вязкоупругие элементы большой жесткости, методы классической механики, математического анализа. Построение графиков выполнено с помощью математического пакета Octave.

Результаты. На основе решения квазистатической задачи теории упругости путем вычисления тройных интегралов по шаровой области получена формула для гравитационного потенциала деформируемой планеты, а также вычислен гравитационный потенциал Земли с учетом твердотельных приливных эффектов от Луны, Солнца и Венеры во внешней точке. Построены графики, показывающие зависимость гравитационного потенциала Земли от времени.

Выводы. Из полученных теоретических и численных результатов следует, что основной вклад в гравитационный потенциал Земли вносят Луна и Солнце. Влияние других планет Солнечной системы мало. Значение гравитационного потенциала во внешней точке Земли с учетом приливных эффектов зависит как от положения точки в подвижной системе координат, так и от взаимного расположения небесных тел.

ISSN 2500-316X (Online)