СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

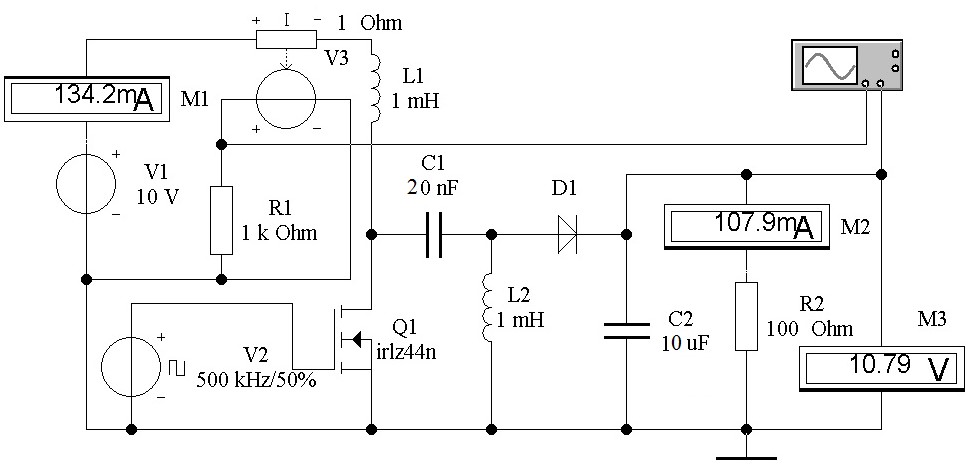

Рассмотрены топологии повышающе-понижающего преобразователя SEPIC, построенного по традиционной схеме (с двумя катушками индуктивности) и по схеме на магнитосвязанных дросселях. Выполнено схемотехническое моделирование в среде Electronics Workbench. Представлены результаты исследования импульсного преобразователя постоянного входного напряжения, построенного по повышающе-понижающей топологии SEPIC, в униполярное или биполярное выходное напряжение. Установлено, что сопротивление обмоток дросселя менее 0.5 Ом практически не сказывалось на КПД преобразователя, оставаясь порядка 0.9 в широком диапазоне токов нагрузки, а основным источником потерь преобразования являлся пассивный диодный ключ. Синхронные схемы преобразователей ряда производителей обладают большей эффективностью, но требуют более сложных контроллеров управления активными ключами с элементами защиты от сквозных токов.

Повышающе-понижающий преобразователь, построенный по топологии SEPIC, имеет ряд преимуществ, которые выделяют его среди других конфигураций. Он позволяет из униполярного входного напряжения получить как униполярное, так и биполярное выходное напряжение с хорошей симметричностью между положительным и отрицательным выходными напряжениями, а также обеспечивает экономичность и схемотехническую простоту в униполярной и биполярной топологии за счет использования единственного переключателя, для управления которым возможно использовать существующие интегральные контроллеры повышающих преобразователей. Рассмотрены топологии повышающе-понижающего преобразователя SEPIC, построенного по традиционной схеме (с двумя катушками индуктивности) и по схеме на магнитосвязанных дросселях. Для анализа процессов и факторов, влияющих на эффективность работы преобразователя, выполнено схемотехническое моделирование в среде Electronics Workbench. Представлены результаты исследования импульсного преобразователя постоянного входного напряжения, построенного по повышающе-понижающей топологии SEPIC, в униполярное или биполярное выходное напряжение. Схемотехническое моделирование позволило уточнить характеристики коммутационных процессов, оценить уровень пульсаций входного тока и его спектральные характеристики, сформулировать рекомендации по выбору параметров элементов преобразователей и формированию сигналов управления. По результатам моделирования получены нагрузочные, регулировочные и шумовые характеристики преобразователя. Для преобразователя на дискретных и магнитосвязанных дросселях проведено исследование уровня симметричности положительного и отрицательного выходного напряжения. Дана оценка влияния индуктивностей рассеяния в преобразователях с магнитной связью индуктивных элементов. Приведены примеры практической реализации преобразователей, построенных по топологии SEPIC. Установлено, что сопротивление обмоток дросселя менее 0.5 Ом практически не сказывалось на КПД преобразователя, оставаясь порядка 0.9 в широком диапазоне токов нагрузки, а основным источником потерь преобразования являлся пассивный диодный ключ. Синхронные схемы преобразователей ряда производителей обладают большей эффективностью, но требуют более сложных контроллеров управления активными ключами с элементами защиты от сквозных токов.

Впервые разработан и представлен пассивный метод радиосенсорной диагностики целостности сигналов микропроцессорных устройств, основанный на регистрации электрической составляющей ближнего поля электромагнитных излучений, индуцируемых вследствие тактового формирования (непостоянства) импульсной характеристики цифровой цепи, обусловленной динамической перестройкой активной конфигурации ее внутрисхемной и периферийной архитектуры. Показано, что реальное излучение есть суперпозиция полей излучателей активной архитектуры микропроцессора, у каждого из которых своя импульсная и амплитудно-частотная характеристика со своими пиками и провалами, резонансами и возбуждениями. Установлено, что на регистрируемых радиоизображениях четким образом идентифицируются спектрально-временные фреймы программно-аппаратного функционирования исследуемого цифрового устройства.

Впервые разработан и представлен пассивный метод радиосенсорной диагностики целостности сигналов микропроцессорных устройств, основанный на регистрации электрической составляющей ближнего поля электромагнитных излучений, индуцируемых вследствие тактового формирования (непостоянства) импульсной характеристики цифровой цепи, обусловленной динамической перестройкой активной конфигурации ее внутрисхемной и периферийной архитектуры. Показано, что реальное излучение есть суперпозиция полей излучателей активной архитектуры микропроцессора, у каждого из которых своя импульсная и амплитудно-частотная характеристика со своими пиками и провалами, резонансами и возбуждениями. Представлено выражение для свободной составляющей при колебательном характере процесса перераспределения энергии между реактивными накопителями, зависящей от значений емкостей подзатворных диэлектриков МДП-транзисторов, барьерных и диффузионных емкостей p-n переходов, индуктивностей и омических сопротивлений элементов цепи и схемы их архитектурного соединения. Подготовлен и проведен эксперимент по методу пассивной радиоволновой технической диагностики микропроцессорных устройств на специально разработанном тестовом образце с известным алгоритмом выполнения команд. Представлены результаты регистрации серий сигнальных радиопрофилей при запуске образца цифрового устройства и проведена корреляционная оценка воспроизводимости эксперимента. Доказано, что на реперном сигнальном радиопрофиле формируются временные интервальные переходы свободных осцилляций, соответствующие обращению микроконтроллера к периферии по алгоритму командного функционирования образца. Показана возможность получения подробной информации о характере периферийной нагрузки и ее работоспособности посредством исследования соответствующих участков реперного сигнального радиопрофиля. Установлено, что на регистрируемых радиоизображениях четким образом идентифицируются спектрально-временные фреймы программно-аппаратного функционирования исследуемого цифрового устройства.

Исследовано новое направление в 3D печати – прототипирование односторонних, двухсторонних и многослойных печатных плат. Проведен первый практический опыт работы и печати на DragonFly LDM 2020. Рассмотрена аддитивная технология процесса изготовления многослойных печатных плат, представляющая собой печать двумя печатающими головками токопроводящими и диэлектрическими наночернилами с двумя системами отверждения: инфракрасная система спекания для токопроводящих чернил и УФ-система отверждения диэлектрических чернил. Проведенное исследование позволяет сравнить технологические нормы печатной электроники с традиционными методами изготовления многослойных печатных плат по ряду параметров.

Исследовано новое направление в 3D-печати – прототипирование односторонних, двухсторонних и многослойных печатных плат. Определены текущие возможности и ограничения технологии 3D-печати печатных плат. Проведен сравнительный анализ характеристик двух представленных в отрасли для прототипирования радиоэлектроники настольных 3D-принтеров, а также первой профессиональной машины DragonFly LDM 2020, являющейся минифабрикой по прототипированию многослойных печатных плат. Представлен первый практический опыт работы и печати на DragonFly LDM 2020, поставленном в мегалабораторию «3D-прототипирование и контроль многослойных печатных плат» Института радиотехнических и телекоммуникационных систем МИРЭА – Российского технологического университета. Получены первые образцы напечатанных на 3D-принтере электронных плат методом струйной печати. Рассмотрена аддитивная технология процесса изготовления многослойных печатных плат, представляющая собой печать двумя печатающими головками токопроводящими и диэлектрическими наночернилами с двумя системами отверждения: инфракрасная система спекания для токопроводящих чернил и УФ-система отверждения диэлектрических чернил. Приведен метод производства LDM (DragonFly Lights-out Digital Manufacturing – технология круглосуточного аддитивного производства) с необходимым техническим обслуживанием. Этот метод позволяет системе работать круглосуточно с минимальным участием человека, существенно увеличив производительность 3D-печати и расширяя возможности изготовления прототипов. Исследованы применяемые для 3D-печати многослойных печатных плат материалы и их характеристики: диэлектрические акрилатные наночернила (Dielectric Ink 1092 – Dielectric UV Curable Acrylates Ink) и проводящие чернила с наночастицами серебра (AgCite™ 90072 Silver Nanoparticle Conductive Ink). Проведенное исследование позволяет сравнить технологические нормы печатной электроники с традиционными методами изготовления многослойных печатных плат по ряду параметров.

В статье рассматриваются возможности оценивания векторов состояния объектов наблюдения, аппроксимация траекторий перемещений которых не является марковской. Моделирование подтверждает возможность использования алгоритмов Калмана и нелинейной фильтрации для оценивания траектории малоразмерного объекта наблюдения, модель траектории которого использует многомерный нормальный закон распределения. Указывается, что в ряде случаев ошибки фильтрации превышают ошибки единичного измерения, что приводит к выводу о необходимости дальнейшей модификации алгоритмов.

В статье рассматриваются возможности оценивания векторов состояния объектов наблюдения, аппроксимация траекторий перемещений которых не является марковской. Во введении обсуждается следующая проблема: использование аппроксимации марковскими процессами траектории объекта наблюдения в некоторых случаях может приводить к расхождению теории и практики. Это происходит, например, в случае радиосистем координатометрии, работающих на малых дистанциях с объектами, у которых траекторные флуктуации сопоставимы с размерами самого объекта наблюдения. В первой части статьи проведено моделирование траекторий малоразмерных объектов наблюдения при аппроксимации траектории марковским процессом и указаны ограничения такого подхода. Предложено использование многомерного гауссова закона распределения для порождения траектории малоразмерного объекта наблюдения, который, с одной стороны, более точно моделирует поведение объекта, а с другой – требует больших вычислительных затрат. Во второй части проведено исследование точностных характеристик однопозиционной угломерно-дальномерной и трехпозиционной дальномерной радиосистем. В качестве алгоритмов оценивания в данных системах при моделировании использованы алгоритмы α-β, Калмана и нелинейного оценивания. Приведены параметры и характеристики моделирования. Дан критерий оценки качества фильтрации. В третьей части представлены результаты моделирования процесса оценивания местоположения объектов наблюдения с траекториями перемещения, аппроксимированными немарковскими процессами. Представлено подробное описание графиков. Моделирование подтверждает возможность использования алгоритмов Калмана и нелинейной фильтрации для оценивания траектории малоразмерного объекта наблюдения, модель траектории которого использует многомерный нормальный закон распределения. Указывается, что в ряде случаев ошибки фильтрации превышают ошибки единичного измерения, что приводит к выводу о необходимости дальнейшей модификации алгоритмов. В заключительной части дается рекомендация по дальнейшему уменьшению ошибок оценивания при использовании алгоритмов Калмана и нелинейного оценивания.

В настоящей работе рассмотрены возможности создания сплавных одномодовых мультиплексоров/ демультиплексоров на основе комбинированных волоконных структур. Представлены технология и оборудование для изготовления данных устройств. Исследованы оптические характеристики экспериментальных образцов WDM-мультиплексоров. Приведены результаты испытания на воздействие температуры.

Одно из основных направлений развития систем оптической связи связано с использованием оптического волокна (ОВ) для приема и передачи данных. Поэтому производители уделяют особое внимание созданию новых марок ОВ, улучшая их оптические и эксплуатационные характеристики. Это дает возможность совершенствования существующих волоконно-оптических компонентов, использующих ОВ в качестве активной среды. Наиболее широкое распространение получили двухволновые WDMмультиплексоры/демультиплексоры типа 1 × 2, предназначенные для разделения и объединения оптических несущих с длинами волн 1310 и 1550 нм, соответствующими 2-му и 3-му окнам прозрачности кварцевого ОВ. Следует отметить, что под мультиплексорами и демультиплексорами подразумеваются одни и те же оптические устройства, представляющие собой разветвители спектрально-селективного вида. Такие устройства отличаются достаточно высоким уровнем оптических характеристик при относительно низкой стоимости изделий. Однако анализ выпускаемых в последние годы мультиплексоров показывает, что характеристики данных устройств недостаточно соответствуют совокупности современных требований, предъявляемых большинством разработчиков систем, в частности, по допустимым величинам внешних воздействующих факторов, вносимым потерям и величине оптической изоляции каналов. Поэтому разработка и исследование WDM-мультиплексоров с улучшенными оптическими характеристиками являются актуальными. Одним из возможных путей оптимизации таких устройств является применение новых типов ОВ со стойкостью к изгибным потерям, из которых можно было бы изготовить WDM-мультиплексоры. В настоящей работе рассмотрены возможности создания сплавных одномодовых мультиплексоров/демультиплексоров на основе комбинированных волоконных структур. Представлены технология и оборудование для изготовления данных устройств. Исследованы оптические характеристики экспериментальных образцов WDM-мультиплексоров. Приведены результаты испытания на воздействие температуры.

Статья посвящена вопросам численного расчёта характеристик электромагнитного поля излучающих апертур. В статье рассматривается подход к разработке вычислительной модели излучающей апертуры, позволяющей рассчитывать характеристики электромагнитного поля в промежуточной и дальней зонах, приводятся примеры получаемых результатов для случая круглой и кольцевой апертур, характеризующие структуру их электромагнитного поля. Даются примеры облётных диаграмм круглой апертуры. Продемонстрирован эффект «прожекторной» локализации электромагнитного поля в промежуточной зоне круглой излучающей апертуры и эффект взаимной компенсации соседних зон Френеля с использованием модели кольцевой излучающей апертуры.

Статья посвящена вопросам численного расчета характеристик электромагнитного поля излучающих апертур. Излучающая апертура является универсальной электродинамической моделью, используемой при анализе специального класса антенн, в частности зеркальных и рупорных; исследовании явлений дифракции; планировании трасс распространения радиоволн; решении задач беспроводной передачи электрической энергии на расстояние. В соответствии с нуждами практики наибольший интерес представляет структура электромагнитного поля излучающей апертуры в промежуточной и дальней зонах. Однако теоретические решения соответствующих задач получить, как правило, затруднительно, за исключением некоторых частных случаев, относящихся к дальней зоне, что обуславливает разработку соответствующих вычислительных моделей. Цель статьи – обобщение и систематизация опыта разработки программного обеспечения для моделирования характеристик электромагнитного поля излучающих апертур в промежуточной и дальней зонах. В статье рассматривается подход к разработке вычислительной модели излучающей апертуры, позволяющей рассчитывать характеристики электромагнитного поля в промежуточной и дальней зонах, приводятся примеры получаемых результатов для случая круглой и кольцевой апертур, характеризующие структуру их электромагнитного поля. Даются примеры облетных диаграмм круглой апертуры. Продемонстрирован эффект «прожекторной» локализации электромагнитного поля в промежуточной зоне круглой излучающей апертуры и эффект взаимной компенсации соседних зон Френеля с использованием модели кольцевой излучающей апертуры. Разработана программа на языке С++ для расчета характеристик электромагнитного поля излучающих апертур в промежуточной и дальней зонах. Результаты работы могут быть использованы в качестве иллюстрационного материала при преподавании учебных дисциплин «Электродинамика и распространение радиоволн» и «Устройства СВЧ и антенны».

На базе электродинамической модели экранированной микрополосковой линии, построенной на основе проекционного метода при использовании «чебышевского» базиса, который в явном виде учитывает краевые особенности поля, разработана математическая модель микрополосковой линии с полосковым проводником, ширина которого не превышает высоты подложки. Приведенные результаты позволяют установить границы применимости квазистатического приближения и определить погрешность расчёта коэффициента замедления и волнового сопротивления с использованием полученных аналитических выражений. Она не превышает 0.1%, если ширина полоскового проводника меньше удвоенной толщины подложки в широком диапазоне изменения диэлектрической проницаемости подложки и частоты.

На базе электродинамической модели экранированной микрополосковой линии, построенной на основе проекционного метода при использовании чебышевского базиса, который в явном виде учитывает краевые особенности поля, разработана математическая модель микрополосковой линии с полосковым проводником, ширина которого не превышает высоты подложки. При этом плотность тока на полосковом проводнике аппроксимируется только одной базисной функцией. Представлены аналитические выражения в виде суммы медленно и быстро сходящихся рядов для определения основных электродинамических параметров линии – волнового сопротивления и коэффициента замедления. Вследствие логарифмических особенностей медленно сходящиеся ряды просуммированы и преобразованы в быстро сходящиеся степенные ряды. Помимо этого, для основных электродинамических параметров открытой микрополосковой линии в квазистатическом приближении приведены предельные выражения в виде несобственных интегралов. Вследствие логарифмических особенностей эти интегралы также преобразованы в быстро сходящиеся степенные ряды. В результате получены простые приближенные формулы, которые позволяют рассчитать коэффициент замедления и волновое сопротивление линии с погрешностью, не превышающей 1% при ширине полоскового проводника меньше удвоенной толщины подложки. Представлены результаты расчета электродинамических параметров, полученных на основе разработанной математической модели и на основе проекционного метода с точностью до 5 значащих цифр. Приведенные результаты позволяют установить границы применимости квазистатического приближения и определить погрешность расчета коэффициента замедления и волнового сопротивления с использованием полученных аналитических выражений. Она не превышает 0.1%, если ширина полоскового проводника меньше удвоенной толщины подложки в широком диапазоне изменения диэлектрической проницаемости подложки и частоты.

Благодаря эффективному использованию частотно-энергетического ресурса радиолинии с учетом применения корректирующих кодов в условиях воздействии преднамеренных помех может быть обеспечена существенно более высокая помехоустойчивость систем радиосвязи, чем в системах радиосвязи без псевдослучайной перестройки рабочей частоты и без кодирования. Представленные зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха подтверждают, что достоверность передачи информации может быть существенно повышена за счет правильного сочетания расширения спектра сигнала, применения корректирующих кодов и разнесения информационных субсимволов по частоте с последующей их весовой обработкой.

В условиях постоянного совершенствования средств радиоразведки и постановки радиопомех и внедрения автоматизированных комплексов радиоэлектронного противодействия (РЭП) для повышения надежности, помехоустойчивости и помехозащищенности передачи информации широко используются системы радиосвязи (СРС) с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). При воздействии непреднамеренных и организованных преднамеренных помех помехоустойчивость системы радиосвязи с ППРЧ может быть значительно повышена путем комплексного использования частотно-временного разнесения и помехоустойчивого кодирования. В работе рассмотрен случай, когда система РЭП с ограниченной мощностью передатчика поражает помехой часть частотного диапазона СРС. При этом приемник должен обрабатывать смесь полезного сигнала, собственных шумов приемника и, с некоторой вероятностью, преднамеренной помехи, также считающейся шумовой. В статье проанализирована помехоустойчивость приема сигналов с ППРЧ в низкоскоростных системах радиосвязи при совместном применении частотно-временного разнесения информационных субсимволов и помехоустойчивых кодов в условиях деструктивного воздействия преднамеренных помех в части рабочей полосы СРС. Проведены расчеты зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/помеха при комплексном применении частотного разнесения информационных символов и помехоустойчивых кодов. Показано, что благодаря эффективному использованию частотно-энергетического ресурса радиолинии с учетом применения корректирующих кодов в условиях воздействия преднамеренных помех может быть обеспечена существенно более высокая помехоустойчивость СРС, чем в СРС без ППРЧ и без кодирования. Представленные зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха подтверждают, что достоверность передачи информации может быть существенно повышена за счет правильного сочетания расширения спектра сигнала, применения корректирующих кодов и разнесения информационных субсимволов по частоте с последующей их весовой обработкой.

Работа посвящена изучению взаимного расположения дорожной сети (на примере сети автодорог общего пользования) и покрытия сотовой связью российских операторов связи на территории России. Сделан обзор современных Web-сервисов, Open Data и разработок Оpen Source в транспортных проектах. Показаны примеры растров транспортной доступности в границах тестового региона России (Иркутская область, Сибирский федеральный округ), выполнен анализ пространственных взаимосвязей дорожной сети и покрытия связью для компаний-операторов Вымпелком/Билайн, Мегафон и МТС на основе открытых данных в открытом ГИС-приложении QGIS. Покрытие связью варьируется от 63% (Вымпелком для зоны в 2.5 км) до 94% (Мегафон в зоне 10 км), где за 100% принимается общее количество сот в сети соответствующего оператора в пределах региона.

Геоинформационные технологии и данные широко используются для выявления самых разнообразных взаимосвязей. Работа посвящена изучению взаимного расположения дорожной сети (на примере сети автодорог общего пользования) и покрытия сотовой связью российских операторов связи на территории России. Дана характеристика транспортных исследований с выделением ГИС-проектов. Сделан обзор современных веб-сервисов, Open Data и разработок Оpen Source в транспортных проектах. Описаны данные, сервисы геоданных и веб-проекты покрытия сотовой связью территории России (русскоязычные источники). В практической части показаны примеры растров транспортной доступности в границах тестового региона России (Иркутская область, Сибирский федеральный округ), выполнен анализ пространственных взаимосвязей дорожной сети и покрытия связью для компаний-операторов Вымпелком/Билайн, Мегафон и МТС на основе открытых данных в открытом ГИС-приложении QGIS. Покрытие связью варьируется от 63% (Вымпелком для зоны в 2.5 км) до 94% (Мегафон в зоне 10 км), где за 100% принимается общее количество сот в сети соответствующего оператора в пределах региона. Отмечено, что открытые данные о дорожной сети общего пользования и сотовой связи для территории России отличаются разной подробностью в зависимости от региона; изученные наборы и сервисы данных о связи не содержат значимой атрибутивной информации. Важным вопросом практического использования продолжает оставаться их актуальность, поддерживаемая компаниями-операторами, являющимися источниками данных для публикаций на официальных сайтах российских министерств и администраций регионов.

Представлен оригинальный метод диагностирования технического состояния печатных узлов (ПУ) радиоэлектронных средств (РЭС), основанный на математическом моделировании тепловых процессов и сети Кохонена, как инструменте классификации конструктивных дефектов ПУ. Результаты исследования показали, что сеть автоматически классифицирует характерные дефекты электронных узлов с помощью заложенных в ней алгоритмов. Перечень характерных дефектов в предложенном методе диагностирования ограничен дискретным набором наиболее часто встречающихся неисправностей. Сеть Кохонена имеет возможность преобразовывать входные данные большой размерности в двумерный массив, поэтому результаты легко визуализировать и удобно использовать при формировании отчетов и рекомендаций для последующего принятия решения о возможности эксплуатации электронного устройства.

Представлен оригинальный метод диагностирования технического состояния печатных узлов (ПУ) радиоэлектронных средств (РЭС), основанный на математическом моделировании тепловых процессов и сети Кохонена как инструменте классификации конструктивных дефектов ПУ. Показана структура метода и определен состав функциональных блоков. Реализация метода представляет собой сочетание математического моделирования состояний РЭС с физическими испытаниями и исследованием характеристик. Предлагаемый метод базируется на специализированных программных комплексах конструкторского и схемотехнического проектирования Altium Designer, SolidWorks, NI Multisim, FloTHERM PCB, а также пакетах математического моделирования. При помощи этих инструментов был проведен ряд исследований, в том числе получены наборы численных значений мощностей элементов схемы и температурных показателей печатного узла как для исправного состояния устройства, так и в состояниях с искусственно внесенными дефектами. На основе этих данных была сформирована база неисправностей электронного узла. Для реализации диагностических процедур и идентификации технического состояния создана искусственная нейронная сеть на основе самоорганизующихся карт Кохонена, определена ее структура, параметры и алгоритмы функционирования. Процедура диагностики базируется на анализе информации из базы неисправностей и ее сравнении с экспериментальными данными, полученными в результате физического эксперимента. Результаты исследования показали, что сеть автоматически классифицирует характерные дефекты электронных узлов с помощью заложенных в ней алгоритмов. Перечень характерных дефектов в предложенном методе диагностирования ограничен дискретным набором наиболее часто встречающихся неисправностей, поскольку при увеличении их числа применение самоорганизующейся сети Кохонена для классификации значительно усложняется и становится неэффективным по показателям производительности и достоверности идентификации. Из достоинств данной технологии следует отметить, что сеть Кохонена имеет возможность преобразовывать входные данные большой размерности в двумерный массив, поэтому результаты легко визуализировать и удобно использовать при формировании отчетов и рекомендаций для последующего принятия решения о возможности эксплуатации электронного устройства.

ISSN 2500-316X (Online)