ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАТИКА. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предлагается подход, основанный на применении математических методов моделирования поведения проектируемого веб-приложения и поведения пользователя. Рассматриваются модели интерфейсов пользователей, применяемые для оценки удобства навигации по сайту: структурно-логические (онтологические) и вероятностные. Структурно-логические модели используются для оценки степени понятности интерфейса по поисковому веб-ресурсу в принятых терминах. С помощью вероятностных моделей предлагается оценить среднее число шагов пользователя, необходимое для решения конкретной задачи поиска информации об объекте предметной области.

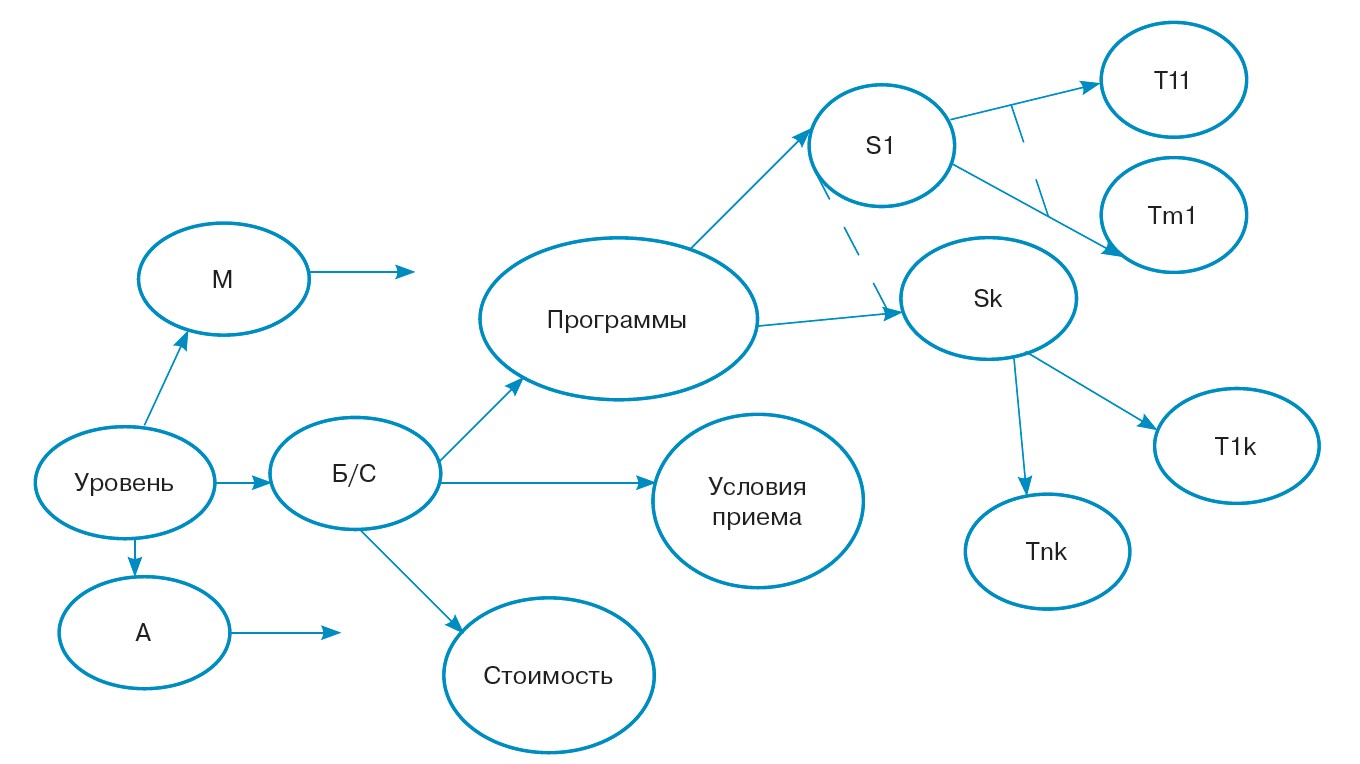

Предлагается подход, основанный на применении математических методов моделирования поведения проектируемого веб-приложения и поведения пользователя. Данный подход позволяет оценить удобство применения приложения. Рассматриваются модели интерфейсов пользователей (ИП), применяемые для оценки удобства навигации по сайту. Показывается возможность использования двух классов моделей ИП: структурно-логических (онтологических) и вероятностных. Модели первого класса используются для оценки степени понятности предлагаемой ИП навигации по поисковому веб-ресурсу в принятых терминах. Для этого используются математически-определенные меры сходства между элементами ИП и их связями и элементами гипотетической (но правдоподобной) модели представлений пользователя об области поиска в заданной предметной области.

В частности, в работе обосновывается возможность использования в качестве таких мер сходства лексикографических метрик расстояния Жаккара и Левенштейна. Вероятностные модели основаны на цепях Маркова. С помощью данных моделей при наличии надежных статистических данных, собранных при опытной эксплуатации веб-приложения или его прототипа, предлагается оценить среднее число шагов пользователя, необходимое для решения конкретной задачи поиска информации об объекте предметной области. В работе приводятся некоторые рекомендации по использованию мер подобия для улучшения удобства использования ИП веб-приложений. Кроме того, приводятся данные о технике оценки вероятностей переходов цепей Маркова и семантических связей. Для пояснения особенностей предлагаемых в статье моделей анализа ИП приводится сайт Приемной комиссии РТУ МИРЭА (https://priem.mirea.ru/) с довольно простой организацией, обеспечивающей поиск информации о поступлении и обучении в Университете. Применение описанного в статье подхода наряду с традиционными методами тестирования удобства использования ИП позволит повысить общий уровень юзабилити приложений и тем самым сократить затраты на выявление и исправление связанных с этим ошибок.

Работа посвящена построению референсных траекторий ходьбы человека с целью дальнейшей разработки на их основе алгоритмов пешеходной навигации для смартфонов, в том числе с помощью методов машинного обучения. Рассматривается задача восстановления замкнутых траекторий по данным, полученным с помощью инерциальных измерительных блоков, зафиксированных на ногах в области подъема стопы. Для оценки полученных результатов восстановленные указанными способами траектории сравниваются с высокоточными решениями, построенными с помощью данных от GNSS-приемников, работающих в RTK-режиме.

Работа посвящена построению референсных траекторий ходьбы человека с целью дальнейшей разработки на их основе алгоритмов пешеходной навигации для смартфонов, в том числе с помощью методов машинного обучения. Рассматривается задача восстановления замкнутых траекторий по данным, полученным с помощью инерциальных измерительных блоков (ИИБ), зафиксированных на ногах в области подъема стопы. Особенностями подхода являются использование недорогих датчиков и простота представленного метода. Предлагаются алгоритмы, позволяющие построить сглаженную двумерную траекторию движения пешехода как по измерениям одного ИИБ, так и по совместным измерениям двух блоков. Алгоритмы основаны на использовании модификации фильтра Калмана и предположения о нулевой скорости ИИБ в момент соприкосновения стопы пешехода с поверхностью. В случае двух измерительных блоков дополнительно предполагается, что положения датчиков левой и правой ног не могут значительно отличаться друг от друга. Работа алгоритмов была проверена на траекториях длительностью от 1 до 10 минут, полученных при движении пешеходов внутри помещений по ровным горизонтальным поверхностям. Для оценки полученных результатов восстановленные указанными способами траектории сравниваются с высокоточными решениями, построенными с помощью данных от GNSS-приемников, работающих в RTK-режиме. Также рассматривается вопрос синхронизированного сбора данных от всех источников и приводится подробное описание проведенных экспериментов и используемого оборудования. Набор данных, на котором происходила верификация алгоритмов, свободно доступен по адресу: http://gartseev.ru/projects/rtj2021.

СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В работе исследуется влияние погрешностей фазовой и тактовой синхронизации на помехоустойчивость когерентного приема сигналов с квадратурной амплитудной модуляцией. Получены зависимости вероятности битовой ошибки от величины фазовой погрешности формирования опорных колебаний и от величины относительного смещения тактовых моментов, а также от отношения сигнал/шум. Показано, что указанные погрешности могут сильно снижать помехоустойчивость приема, и с увеличением позиционности сигналов это влияние усиливается.

Сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) применяются для высокоскоростной передачи информации во многих радиосистемах, в частности, в системах цифрового телевидения и в перспективе – в системах информационного обмена для аэромобильных абонентов. В любом когерентном приемнике, входящем в состав приемо-передающей аппаратуры, присутствует блок синхронизации, который строится на основе систем ФАПЧ. Однако любая система ФАПЧ имеет погрешности, которые приводят к неточностям формирования опорных колебаний и тактовых сигналов. Эти погрешности, в свою очередь, вызывают ошибки при демодуляции принимаемого сигнала, которые могут приводить к возрастанию вероятности ошибки. В работе исследуется влияние погрешностей фазовой и тактовой синхронизации на помехоустойчивость когерентного приема сигналов КАМ. Методами статистической радиотехники получены параметры распределений процессов в приемнике и проведена оценка вероятности битовой ошибки. Получены зависимости вероятности битовой ошибки от величины фазовой погрешности формирования опорных колебаний и от величины относительного смещения тактовых моментов, а также от отношения сигнал/шум. Показано, что указанные погрешности могут сильно снижать помехоустойчивость приема, и с увеличением позиционности сигналов это влияние усиливается. При допустимой величине энергетических потерь при приеме, равной 0.5 дБ за счет каждой из этих погрешностей, допустимая фазовая погрешность составляет от ~3° при М = 4 до ~1° при М = 64, а допустимая погрешность тактовой синхронизации, соответственно, от ~5% при М = 4 до ~2% при М = 64. Для обеспечения более жестких требований к величине потерь требования к указанным погрешностям существенно возрастают.

Рассмотрен метод вибродиагностики бортовых электронных средств, основанный на анализе резонансных частот. Представлен алгоритм диагностирования механических дефектов исследуемых блоков иузлов. Приведена структура комплекса программных средств автоматизации диагностирования и результаты реализации предложенного метода.

Рассмотрен метод вибродиагностики бортовых электронных средств, основанный на анализе резонансных частот. Представлен алгоритм диагностирования механических дефектов исследуемых блоков и узлов. Приведена структура комплекса программных средств автоматизации диагностирования и результаты реализации предложенного метода. Основная цель исследования – повышение достоверности идентификации конструктивных дефектов бортовых электронных средств. С этой целью разработана диагностическая модель конструкции устройства, позволяющая учесть разброс параметров электронного средства, как для исправного состояния, так и для состояния с дефектом. Переход от анализа амплитуд АЧХ к резонансным частотам, характеризующим физико-механические параметры конструкции, обусловлен большей стабильностью и меньшей погрешностью измерения этой характеристики. Для оценки допустимых отклонений резонансных частот от номинальных значений осуществлено имитационное статистическое моделирование с применением метода Монте-Карло. Повысить достоверность результатов физического эксперимента удалось за счет определения наилучшей, в плане получаемого отклика, точки размещения акселерометра. В статье представлена структура и описание алгоритма ее поиска. Приведены результаты апробации рассматриваемого метода на примере печатного узла делителя напряжения блока контроля летательного аппарата. В САПР SolidWorks cмоделировано исправное состояние электронного средства, для которого были определены четыре резонансные частоты, а также состояние с дефектом в виде отрыва крепления. Анализ результатов показал смещение трех значений резонансных частот относительно значений, соответствующих исправному состоянию. Проведенная серия из 10 испытаний выявила дефект во всех 10 случаях (с допустимой погрешностью результата исследования). Это свидетельствует о высокой степени достоверности полученных данных, адекватности диагностической модели и корректности примененных алгоритмов.

Для образца, печатаемого по технологии послойного наплавления полимерных нитей, проведена оценка влияния параметров заполнения на диэлектрические характеристики печатаемой модели в Х-диапазоне длин волн. Приведено описание модели, реализованной в системе автоматизированного проектирования. Путем обработки результатов моделирования получены аппроксимирующие зависимости для диэлектрической проницаемости и потерь от степени заполнения диэлектриком.

На основе существующих методов измерения диэлектрических характеристик материалов выбран метод конечного интегрирования, оптимальный для проведения расчетов в системе электродинамического автоматизированного проектирования. Исходя из расчетных значений матрицы рассеяния по заданному алгоритму вычислены диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь образцов печатаемого полимера. При оценке точности расчета диэлектрических характеристик осуществлена валидация для образца с заданными характеристиками. Для образца, печатаемого по технологии послойного наплавления полимерных нитей, проведена оценка влияния параметров заполнения на диэлектрические характеристики печатаемой модели в Х-диапазоне длин волн. Приведено описание модели, реализованной в системе автоматизированного проектирования. Путем обработки результатов моделирования получены аппроксимирующие зависимости для диэлектрической проницаемости и потерь от степени заполнения диэлектриком. Из расчетных угловых диаграмм следует, что снижение степени заполнения диэлектрика напрямую отражается на степени анизотропии получаемого при печати полимера в плоскости расположения экструдированных слоев. При этом также увеличивается глубина экстремумов, наблюдаемых при углах 0°, 90° и 180°. Наличие этих экстремумов напрямую связано с тем, что силовые линии напряженности основного типа волны в волноводе располагаются перпендикулярно широкой стенке, и в ситуации, когда объемы воздушных зазоров между цилиндрами оказываются параллельными силовым линиям напряженности, наблюдается общее снижение диэлектрической проницаемости. Для печатаемого образца, состоящего из двух слоев перекрещенных цилиндров, воздушные объемы оказываются параллельными силовым линиям с периодом в 90°, что и подтверждается полученными результатами. Увеличение глубины экстремумов при снижении степени заполнения связано с соответствующим увеличением воздушного пространства между цилиндрами в слое печатаемого полимера.

МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

В малоэнергопотребляющих и высокоинтегрированных электронных системах используются безындуктивные DC/DC преобразователи, позволяющие избежать ограничений для дроссельных преобразователей − стоимости и массогабаритов дросселей. Проведен схемотехнический анализ базовых топологий безындуктивных DC/DC преобразователей с накачкой заряда, выполняющих типовые преобразования напряжения постоянного тока – понижение, повышение и инвертирование. Гальваническая развязка между входной и выходной цепями преобразователя достигается даже в интегральном исполнении за счет формирования временной задержки ключей, коммутирующих «летающий» конденсатор, перекачивающий заряд в накопительный конденсатор и нагрузку.

В малоэнергопотребляющих и высокоинтегрированных электронных системах используются безындуктивные (бездроссельные) DC/DCпреобразователи, позволяющие избежать характерных ограничений для дроссельных преобразователей − стоимость и массогабариты дросселей. Проведен схемотехнический анализ базовых топологий безындуктивных DC/DCпреобразователей с накачкой заряда, выполняющих типовые преобразования напряжения постоянного тока – понижение, повышение и инвертирование. Гальваническая развязка между входной и выходной цепями преобразователя достигается даже в интегральном исполнении за счет формирования временной задержки ключей (Dead Time, DT), коммутирующих «летающий» конденсатор, перекачивающий заряд в накопительный конденсатор и нагрузку. Разработана схема формирователя DTи исследованы его параметры, при которых обеспечивается предотвращение сквозных токов через ключи, и выполняются условия гальванической развязки входной и выходной цепей. Имитационное моделирование выполнено в популярной программе Electronics Workbench, широко используемой в подготовке специалистов радиоэлектронного профиля в высшей школе. Представлены результаты исследования основных энергетических характеристик DC/DCпреобразования, таких как выходные ток и напряжение, коэффициент передачи напряжения, КПД, выходное эквивалентное сопротивление. Проведена оценка эффективности преобразования при вариации емкостей «летающего» и накопительного конденсаторов, сопротивления ключей в замкнутом состоянии и частоты коммутации. Показано, что метод накачки заряда прост и эффективен при небольших токах нагрузки (единицы мА), когда коэффициент передачи напряжения с входа на выход и КПД высоки и приближаются к единице. Однако при увеличении тока нагрузки снижается коэффициент передачи напряжения и КПД, растут пульсации выходного напряжения.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Предлагается метод распознавания предаварийных состояний роторных установок на основе применения окна Хэмминга и перспективных методик Deep Learning в ретроспективном анализе результатов учета факторов эксплуатации турбогенератора, диагностики и контроля при критических воздействиях. Разработана программа экспериментальных исследований на модели турбоустановки с имитацией неисправностей и получения вибросигналов. Эксперимент на основе гомостатичного метода проверки сигнала окнами Хэмминга в частотной, временной и модуляционной областях и единых исходных данных позволяет определить наиболее перспективные для идентификации характеристики сигнала.

Предлагается метод распознавания предаварийных состояний роторных установок на основе применения окна Хэмминга и перспективных методик Deep Learningв ретроспективном анализе результатов учета факторов эксплуатации турбогенератора, диагностики и контроля при критических воздействиях. Разработана программа экспериментальных исследований на модели турбоустановки с имитацией неисправностей и получения вибросигналов. Эксперимент на основе гомостатичного метода проверки сигнала окнами Хэмминга в частотной, временной и модуляционной областях и единых исходных данных позволяет определить наиболее перспективные для идентификации характеристики сигнала. Разработана методика осуществления мониторинга состояния турбогенераторов в автоматическом режиме для своевременного оповещения персонала тепловой электростанции (ТЭС) о появлении признаков предаварийных ситуаций, а также о характере неисправностей методом прогнозирования состояния предаварийной ситуации с помощью сверточных нейронных сетей с реализацией в виде рекуррентного автоэнкодера. Применяется кластеризация, и выявляются кластеры, соответствующие спектрограммам предаварийных ситуаций. Результативность применения гомостатичного метода в сочетании с корреляционным анализом основана на модели принятия решений, более подробно изложенной в других работах. Рассмотрено использование глубинных нейронных сетей при обнаружении классов признакового пространства предаварийных ситуаций на промышленных турбогенераторах. Дана методика подготовки обучающей выборки и обучения глубинной нейронной сети при классификации аномалий спектрограмм. Диагностика дефектов выполняется на основе заранее сформированных экспериментальных баз данных и обобщенных баз знаний, ставящих в соответствие повышенный уровень виброактивности с вызвавшими ее причинами. Различные дефекты активных частей турбогенератора, возникающие в процессе эксплуатации, требуют аварийного останова генератора, что является крайне нежелательным событием для станции.

ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Целью статьи является выработка рекомендаций по формированию новой модели государственной поддержки развития отрасли высокотехнологичных проектов. В рамках статьи решены следующие задачи: проведен анализ тенденций развития инновационной экономики России и ее ключевых проблем и предложены рекомендации по формированию новой модели поддержки государством развития высокотехнологичных проектов на основе изучения и заимствования зарубежного опыта передовых стран, развивающих цифровую экономику

В настоящее время принято говорить о возрастающей роли высокотехнологичных проектов при формировании цифровой модели российской экономики, а тот прорыв, который произошел на рубеже веков, называют информационной революцией. Одной из основных задач развития инновационной экономики в России является обеспечение условий, при которых будет увеличиваться объем производства наукоемкой продукции, доля которой пока крайне низка. Производством данной продукции занимаются высокотехно-логичные проекты, требующие финансовой, информационной и ресурсной поддержки со стороны разных институтов, в том числе и государства. На сегодняшний день Россия имеет высокий уровень потенциала инновационного развития в мировом экономическом пространстве, однако, в настоящий момент отсутствие существенных изменений показателей глобального инновационного индекса свидетельствует о том, что это развитие не происходит. Целью данной статьи является выработка рекомендаций по формированию новой модели государственной поддержки развития отрасли высокотехнологичных проектов, которые выступают основой информационной, цифровой и инновационной экономики. Актуальность исследования по выбранной тематике обусловлена тем, что в настоящее время происходит цифровая трансформация экономики Российской Федерации, которая требует принятия решений по формированию нового подхода к участию в программах высокотехнологичных проектов. В рамках статьи решены следующие задачи: проведен анализ тенденций развития инновационной экономики России и ее ключевых проблем в рамках поддержки высокотехнологичных проектов и предложены рекомендации по формированию новой модели поддержки государством развития высокотехнологичных проектов на основе изучения и заимствования зарубежного опыта передовых стран, развивающих цифровую экономику, среди которых США, Германия и Япония.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Исследование посвящено изучению влияния коагуляции капель дисперсной фазы на колебания аэрозоля в акустическом резонаторе. Математическая модель динамики аэрозоля реализует континуальную математическую модель динамики многофазной среды, учитывающей скоростную и тепловую неоднородность компонент смеси. В результате численных расчетов было определено, что вблизи генерирующего колебания поршня образуется область с повышенным содержанием крупнодисперсных частиц. Процесс коагуляции приводит к монотонному росту объемного содержания фракции крупнодисперсных частиц и монотонному уменьшению объемного содержания мелкодисперсных частиц.

Исследование посвящено изучению влияния коагуляции капель дисперсной фазы на колебания аэрозоля в акустическом резонаторе. Математическая модель динамики аэрозоля реализует континуальную математическую модель динамики многофазной среды, учитывающей скоростную и тепловую неоднородность компонент смеси. Для описания динамики несущей среды применяется двухмерная нестационарная система уравнений Навье – Стокса для сжимаемого газа, записанная с учетом межфазного силового взаимодействия и межфазного теплообмена. Для описания динамики дисперсной фазы для каждой ее фракции решается система уравнений, включающая в себя уравнение неразрывности для «средней плотности» фракции, уравнения сохранения пространственных составляющих импульса и уравнение сохранения тепловой энергии фракции дисперсной фазы газовзвеси. Межфазное силовое взаимодействие включало в себя силу Архимеда, силу присоединенных масс и силу аэродинамического сопротивления. Также учитывался теплообмен между несущей средой – газом и каждой из фракций дисперсной фазы. Математическая модель динамики полидисперсного аэрозоля дополнялась математической моделью столкновительной коагуляции аэрозоля. Для составляющих скорости компонент смеси задавались однородные граничные условия Дирихле. Для остальных функций динамики многофазной смеси задавались однородные граничные условия Неймана. Уравнения решались явным методом Мак-Кормака со схемой нелинейной коррекции, позволяющей получить монотонное решение. В результате численных расчетов было определено, что вблизи генерирующего колебания поршня образуется область с повышенным содержанием крупнодисперсных частиц. Процесс коагуляции приводит к монотонному росту объемного содержания фракции крупнодисперсных частиц и монотонному уменьшению объемного содержания мел-кодисперсных частиц.

ISSN 2500-316X (Online)